同じ面積の土地でも、地域により建てられる住宅の大きさが異なります。これは建物同士の間隔や高さを規制することで、日照や通風の確保、火災時の延焼防止、良好な景観の維持、過密化の抑制などを実現するためです。法律のさまざまな規定のうち、家づくりをする上で特に理解しておきたいのが「建ぺい率」と「容積率」です。せっかく土地を入手したのに、希望する家づくりができないことがないよう、ぜひ参考にしてください。

そもそも家を建てられない土地もある?

建ぺい率・容積率を解説する前に、そもそも家を建てられない地域があるのをご存じでしょうか。土地と建物は、都市計画法や建築基準法によってさまざまなルールが設けられています。家づくりを土地探しからから始める方は、建てたい土地にどのような制限があるかを知っておくと良いでしょう。

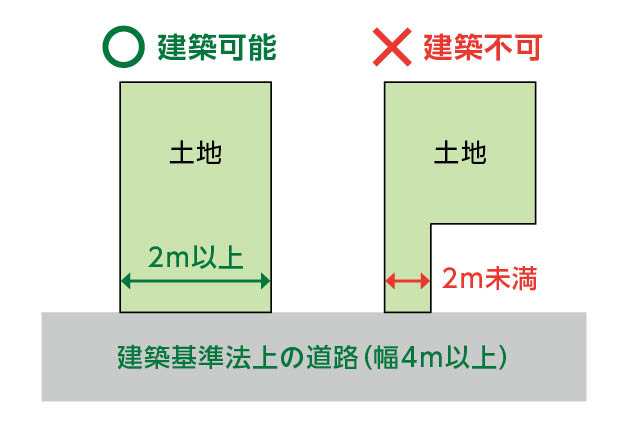

●接道義務を満たしていない土地

家を建てる際、敷地が接する道路の幅員が4m以上、道路と敷地が接する部分が2m以上という接道義務があります。これは、災害時の避難経路の確保、緊急車両のアクセス確保、都市の利便性や景観の向上を目的としています。

<接道義務を満たした土地と、満たしていない土地>

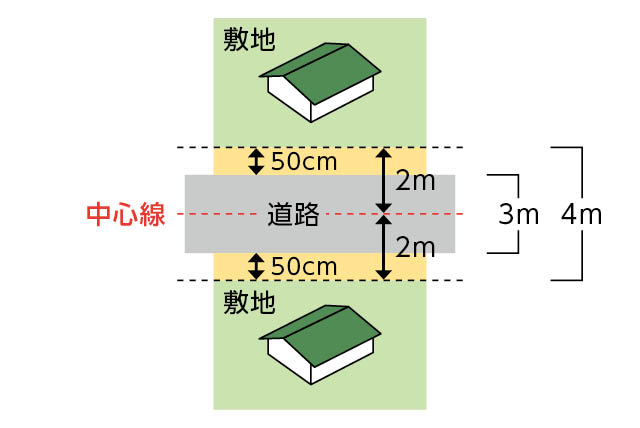

ちなみに、設置する道路が幅員4m未満の場合、4m以上の道路幅が確保できるように、セットバックをして敷地の一部を提供しなければなりません。道路の反対側の敷地も、新しく建てるとすると、同じように道路の中心線から2mセットバックする必要があります。

<セットバック>

●市街化調整区域

市街化調整区域とは、都市計画法で定められたエリアで、農地や森林などの自然環境保全を目的とするため、原則として住宅や商業施設などを建てることができません。

なお、住宅や商業施設などを建てることができる「市街化区域」では、地方自治体が計画的に街づくりを行うため、利用目的別に土地を区分しています。これを「用途地域」といい、土地に対して家の広さや大きさに制限を設ける建ぺい率・容積率が定められ、上限を超えることは原則許されません。用途地域の概要と、用途地域ごとの建ぺい率・容積率については、のちほど解説します。

建ぺい率とは? 定める目的・計算方法

建ぺい率の「ぺい」は漢字で「蔽」と書き、「おおう」という意味があります。建ぺい率とは、建物でどれくらい敷地を「おおう」のか、その割合のことです。

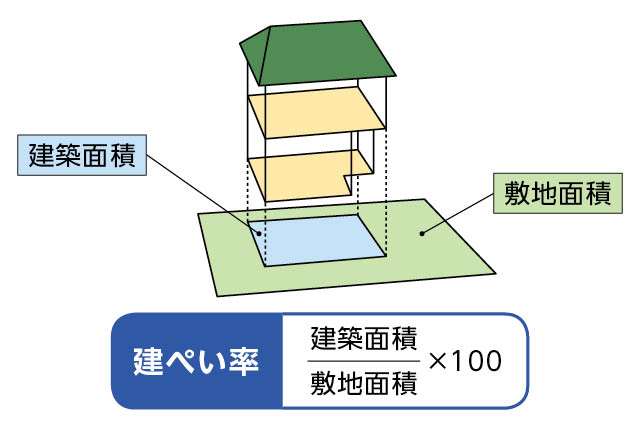

●建ぺい率とは?

建ぺい率とは、真上から見たときの、敷地面積に対する建物面積の割合です。この真上から見た建物の面積を「建築面積(水平投影面積)」といいますが、必ずしも地面に接している1階の面積ではなく、2階建て以上の場合は最も広い階の面積が建築面積となります。ちなみに、外壁から1m以上突き出した軒や庇、バルコニーなどがあるときは、その先端から1m後退したところまでを建築面積として算出されます。

建ぺい率は、都市計画法に基づいて地方自治体が定める用途地域の種類により異なり、定められた上限を超えることは原則許されません。住居地域の建ぺい率は、30%から80%までの幅があります。数値が低いと敷地に余白をたくさん残す必要があり、逆に数値が高いと敷地をたくさん使って建物を建てることができます。

●建ぺい率を定める主な目的

それぞれの敷地に一定の地上空間を確保することが、建ぺい率を定めている目的といえます。建物同士の間に適度な隙間を設けることで、日常生活で日照や通風の良さを享受でき、万が一火災などが発生した際の延焼防止につながり、災害時の避難経路として利用することも可能になります。また、建物の規模や密度をコントロールすることで、圧迫感のない美しい街並みや、良好な住環境を維持できるようにしています。これは近隣商業地域や商業地域に比べて、郊外の住居地域の建ぺい率が低い傾向にある理由の一つといえます。

●建物の建ぺい率の計算方法

『建ぺい率(%)= 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100』の計算式で求めることができます。

例えば、敷地面積100㎡で、1階床面積60㎡、2階床面積40㎡の建築物の場合は、面積の広い1階が建築面積となり、以下のように建ぺい率を求めることができます。

『建ぺい率60(%)=建築面積60(㎡)÷ 敷地面積100(㎡)× 100』

●建ぺい率の緩和条件

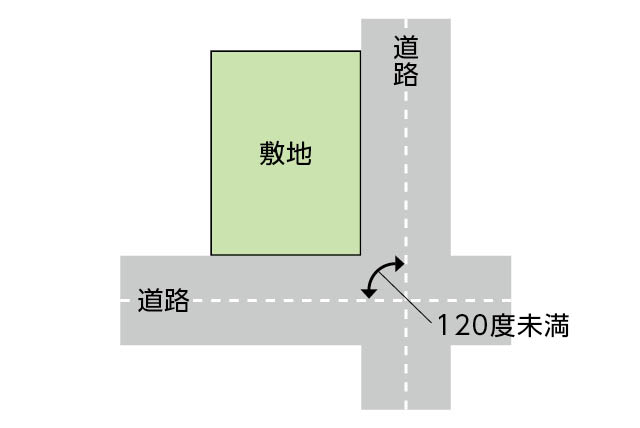

・『角地などによる緩和』

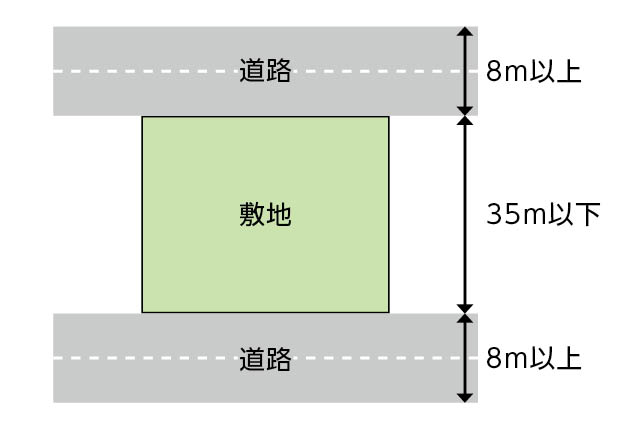

隣接する建物の間に適度な隙間を設けることが建ぺい率の目的だと説明しましたが、角地や2つの道路に挟まれた敷地などで、建ぺい率が緩和されることがあります。その場合は、規定の建ぺい率に10%加算されるのが一般的です。例えば、建ぺい率が60%の地域では70%となります。なお、前面道路の幅員や接する長さ、道路の角度などの細かな条件が、地方自治体によって異なるので必ず問い合わせをして確認してください。

<角地の緩和条件のイメージ>

※2つの建築基準法上の道路が隅角120度未満で交わる角敷地(出典:江戸川区ホームページ)

<2つの道路に挟まれた敷地の緩和条件のイメージ>

※幅員がそれぞれ8メートル以上の道路間にある敷地で道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの(出典:江戸川区ホームページ)

・『耐火建築物などを建てる場合の緩和』

火災被害を予防するための建築制限がある「防火地域」や「準防火地域」で、一定の耐火性能を持つ建築物を建てると、規定の建ぺい率が10%加算されます。

・『角地などによる緩和』と、『耐火建築物などを建てる場合の緩和』の2つとも満たしたケース

合計20%の建ぺい率加算が適用されることになります。

容積率とは? 定める目的・計算方法

容積率は敷地の立体的な活用の度合いを制限するもので、住まいの階数や高さと関係します。

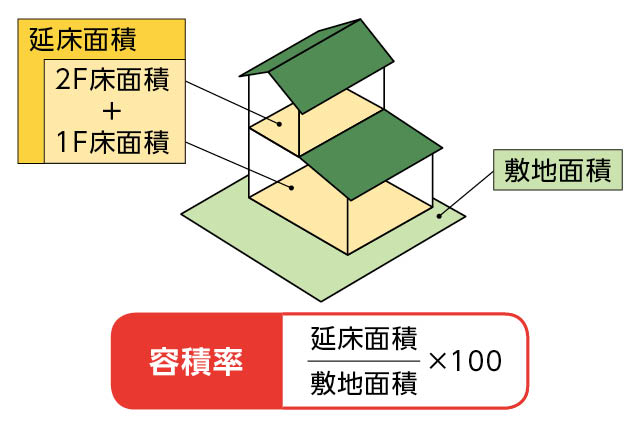

●容積率とは?

容積率とは、敷地面積に対する建物の延床面積の割合です。延床面積とは建物内の各階の床面積を合計したものです。例えば、2階建ての場合、1階、2階の床面積の合計がその建物の延床面積となります。容積率が低いほど建物の階数が少なくなり、容積率が高いほど建物の階数を多くできるといえるでしょう。

容積率も、都市計画法に基づいて地方自治体が定める用途地域の種類により異なり、定められた上限を超えることは原則許されません。住居地域の容積率は、50%から500%と大きな幅があるため、建築可能な延床面積は大きく変わります。

なお、実際の家づくりでは、建ぺい率と容積率をセットで考えることが重要です。例えば、平屋を希望する場合は、建ぺい率が高めの地域で敷地を有効に活用し、3階建てを希望する場合は、延床面積が多くなる容積率が高い地域を選んだ方が良いでしょう。

●容積率を定める主な目的

地域の人口など社会経済活動の総量をコントロールすることが、容積率を定めている目的といえます。延床面積に制限がなく、住宅を自由に建てることができると、地域の人口が増えてしまう可能性があります。そうならないよう、容積率の基準を設け、都市活動を支える道路、公園、上下水道、公共施設などの許容量とのバランスを保ち、快適に暮らせる住環境を維持できるようにしています。また、容積率により建物の高さや規模を制限することで、日照や通風、防災、良好な景観を保つという役割もあります。

●建築物の容積率の計算方法

『容積率(%)= 延床面積 ÷ 敷地面積 × 100』の計算式で求めることができます。 例えば、敷地面積100㎡で、1階床面積60㎡、2階床面積40㎡の建築物の場合は、延床面積は1階と2階の床面積を合計した100㎡となり、以下のように容積率を求めることができます。

『容積率100(%)=延床面積100(㎡)÷ 敷地面積100(㎡)×100』

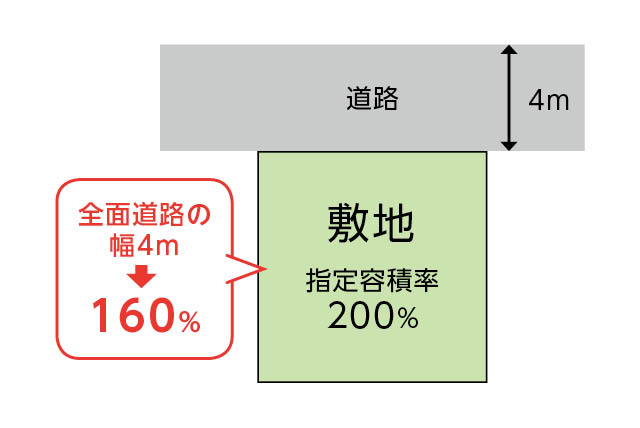

建ぺい率にはない注意点として、容積率の「前面道路制限」が挙げられます。これは敷地の前面道路の幅が12m未満だと、その幅に定数を掛けて算出した値と比べて、小さい方が容積率の上限となるものです。一般的な住居地域の定数(0.4)をあてはめた計算式は以下の通りです。

『容積率(%)= 前面道路の幅 × 0.4 × 100』

仮に地域の容積率が200%だとしても、前面道路の幅が4mの場合は、『容積率160(%)=前面道路の幅4(m) × 0.4 × 100』となり、容積率の上限が160%に下がってしまいます。

容積率の「前面道路制限」のイメージ

ちなみに、容積率のほかにも建物の高さや形状を制限する法律があり、「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」「絶対高さ制限」「日影規制」「高度地区」などの規制を受ける場合があります。

●容積率の緩和条件

住宅には容積率を計算する際に、一定の条件でその面積を延床面積から除外する部分があります。なお、地方自治体により条件が異なる場合があるため必ず確認が必要です。延床面積から除外されることで結果的に容積率の上限が緩和されるケースを「容積率の緩和の特例」といいます。広さを確保するために覚えておきたいポイントです。

<一定の条件により延床面積から除外される場所の例>

・地下室

・ビルトインガレージ

・ロフト

・バルコニー(ベランダ)

・吹き抜け

・屋上

・ペントハウス

・玄関ポーチ

・ウッドデッキ

・テラス

・備蓄倉庫

など

用途地域とは? 建ぺい率と容積率の用途地域別の基準

用途地域とは、住居・商業・工業などの用途に応じて地方自治体が土地を分類することで、効率的な経済活動や、良好な生活環境の実現を目的とするものです。 用途地域は、住居・商業・工業の3つのカテゴリに大きく分かれ、そこからさらに細かく分類することで、全部で13種類あります。13種類の分類のうち「工業専用地域」以外なら、住宅を建てることができます。

建ぺい率と容積率は、都市計画法で定められた数値から地方自治体が選んで指定するため、同じ用途地域でも建ぺい率や容積率の数値が異なることがあります。また、用途地域が定められていない地域でも、建ぺい率と容積率が決められています。土地物件を購入する際は不動産会社や、地方自治体のHPなどで確認するとよいでしょう。

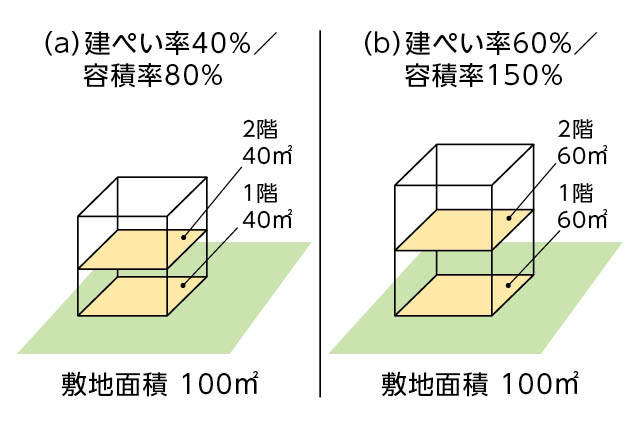

同じ敷地面積でも、建ぺい率と容積率の違いで、建てられる住まいのサイズが大きく異なることがあるため、イメージしやすいよう、建ぺい率と容積率の異なるケースを2つ設定してみましょう。

・敷地面積100㎡の土地に2階建ての住まいを建てる場合

(a)建ぺい率40%/容積率80%のケース

(b)建ぺい率60%/容積率150%のケース

敷地面積の条件から、建築面積と延床面積は以下の式で求めることができます。

『建築面積 = 敷地面積 × 建ぺい率(%)』

『延床面積 = 敷地面積 × 容積率(%)』

(a)では建築面積40㎡、延床面積80㎡まで可能ですので、1階と2階の床面積を40㎡にすることで、条件を最大限活かした住まいを建てられることになります。

(b)では建築面積60㎡、延床面積150㎡まで可能です。建築面積の上限が60㎡となるため、1階と2階の床面積を60㎡にすることで延床面積120㎡の住まいを建てられます。

つまり、どんな暮らしを希望するか、そのためにどれくらいの広さを希望するかを考えて、建ぺい率・容積率の条件が合った用途地域の土地を選ぶ必要があるといえるでしょう。

●住居系の用途地域の建ぺい率と容積率

| 用途地域 | 概要 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |

|---|---|---|---|

| 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅のための地域。小規模なお店や事務所を兼ねた住宅や、小中学校などが建てられる。 | 30、40、50、60 | 50、60、80、100、150、200 |

| 第二種低層住居専用地域 | 主に低層住宅のための地域。小中学校などのほか、150㎡までの一定のお店などが建てられる。 | ||

| 田園住居地域 | 田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定められる地域。 | ||

| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅のための地域。病院、大学、500㎡までの一定のお店などが建てられる。 | 100、150、200、300、400、500 | |

| 第二種中高層住居専用地域 | 主に中高層住宅のための地域。病院、大学などのほか、1,500㎡までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられる。 | ||

| 第一種住居専用地域 | 住居の環境を守るための地域。3,000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられる | 50、60、80 | |

| 第二種住居専用地域 | 主に住居の環境を守るための地域。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられる | ||

| 準住居地域 | 道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域 |

>動画でチェック! 『後悔しない土地探しって?』 林修の住まい学校 はじめての家づくり

建ぺい率と容積率のQ&A

建ぺい率と容積率を理解することの大切さをお伝えしてきましたが、最後に内容の振り返りを兼ねてQ&A形式でよくある疑問にお答えします。ハウスメーカーの担当者と相談しながら、ぜひ理想のわが家を実現しましょう。

Q.土地情報に記載されている建ぺい率50容積率100とはどういう意味?

不動産情報を表す際に「%」が省略された表記になることがありますが、「建ぺい率50%、容積率100%」という意味です。低層住居専用地域に多く見られる組み合わせで、一般的に2階建ての住宅までしか建てられないと考えた方が良いでしょう。

Q.建ぺい率や容積率がオーバーするとどうなる?

建ぺい率、容積率の上限を守ることは、都市計画法や建築基準法などの法律で義務付けられています。オーバーすると違法建築物となるため、建築会社はそのような工事を請け負うことはできません。

Q.バルコニー・ベランダ・ガレージ・ウッドデッキなどは建ぺい率や容積率に含まれる?

建ぺい率と容積率で分けて説明します。まず、建ぺい率と関係するのは建築面積ですが、真上から見た建物の面積を建築面積とするため、屋根のないガレージ、ウッドデッキ、中庭などは計算に含まれません。バルコニーやベランダは、軒や庇などと同様に外壁から1m以上突き出した部分があるときは、その先端から1m後退したところまでを建築面積に含んで算出する決まりになっています。

次に、容積率と関係するのは延床面積ですが、屋根のないガレージやウッドデッキは延床面積に含まれません。一方で、建物と一体になったビルトインガレージは延床面積に含まれます(ただし、前述の通り緩和条件あり)。

ベランダやバルコニーは、外壁から突き出した部分が2m以下の部分は延床面積に含まれず、2m以上の部分のみが延床面積に算入されます。ただし、これもガレージやウッドデッキと同じように、屋根がない・壁に囲まれていないなどの開放性があることが条件になります。

Q.建ぺい率いっぱいに建ててもいいの?

定められた建ぺい率を超えなければ建築は可能です。ただし、許された建築面積を最大限使うことが目的になってしまうと、家族構成や生活に合わない住まいになり、暮らしにくさを感じたり、不要な建築コストをかけることになったりするかもしれません。長期間暮らすことが前提となる住まいづくりでは、将来のことまで考えて最適なプランを選択した方が良いでしょう。

以上のQ&Aはポイントを絞ってごく簡単に説明していますが、実際の住まいづくりでは建ぺい率や容積率以外にもさまざまな制約があります。法的な規制についての専門知識が豊富で、快適な暮らしを実現する設計ノウハウを持った、ハウスメーカーなどに相談するのがおすすめです。

米子(木の家Lab.)展示場(鳥取県米子市両三柳2360-7 自社(単独:山陰営業所))

住友林業では規定の建ぺい率や容積率の条件下でその土地を最大限に活かした快適に暮らせる"理想的な住まい"をご提案しています。耐震性の高さを確保しながら、大開口のリビングを実現することも可能です。

HPから実例を見ることができるほか、住宅展示場にあるモデルハウスでは、建築面積、延床面積の異なる多彩なプランを実際に確かめることもできます。ぜひ気軽に訪ねてみてはいかがでしょうか。

<関連記事>

30坪の間取り8選。2階建てや平屋の間取り、快適にするポイントを解説