- ホーム

- 企業・IR・ESG・採用

- サステナビリティ

- 環境

- TCFD・TNFDの4つの柱に基づく開示

TCFD・TNFDの4つの柱に基づく開示

気候変動・自然関連課題に対する考え方

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書は、人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がないと明言し、その結果、極端な気象を引き起こして発生の頻度も増すこと、温室効果ガスの排出が氷床、海面水位の変化に強く関係していることなどを指摘しています。また、2020年1月に世界経済フォーラムが公表したレポート「自然関連リスクの増大-自然を取り巻く危機がビジネスや経済にとって重要である理由-」によると、世界のGDPの半分以上にあたる44兆ドルが自然そのもの、あるいは自然がもたらすサービスに中~高程度に依存しており、自然の損失は特に農林水産業、建設業に大きな影響を与えるとされています。国際社会では2020年を基準年として自然の損失を止め、2030年までに反転、2050年までに完全回復させる「ネイチャーポジティブ」という考え方が提唱されています。

こうした背景から、CO2吸収・炭素固定の機能や生態系サービスを提供する森林の役割、持続可能な森林から供給される木材及び木材製品、木造建築による炭素固定・温室効果ガス排出量削減、林地未利用木材のバイオマス燃料としての活用などに社会からの期待はますます高まっています。

2022年2月にはSDGsの目標年でもある2030年に向けて住友林業グループのあるべき姿を事業構想に落とし込んだ長期ビジョン「Mission TREEING 2030」を公表しました。「Mission TREEING 2030」では事業方針として、1.森と木の価値を最大限に活かした脱炭素化とサーキュラーバイオエコノミーの確立、2.グローバル展開の進化、3.変革と新たな価値創造への挑戦、 4.成長に向けた事業基盤の改革を掲げています。この長期ビジョンを達成するために、「地球環境への価値」、「人と社会への価値」、「市場経済への価値」、いずれの価値も損なうことなく、また、それぞれの価値を高めることにより、3つの価値を同時に満たすことを目指しています。

住友林業グループは、川上の森林経営から川中の木材・建材の製造・流通、川下の木造建築や再生可能エネルギー事業を通じて自然資本から生み出される再生可能な資源である森林資源を有効に活用し、カーボンニュートラルでネイチャーポジティブな社会の実現に貢献します。

長期ビジョン 「Mission TREEING 2030」の第一段階として、将来の成長と脱炭素化への貢献に向けた基盤を作る3年間の中期経営計画 「Mission TREEING 2030 Phase1」(2022年~2024年)を公表。2024年度はその最終年度にあたります。2025年度からは、「飛躍的成長に向けた改革と具現化の3年」をテーマとする中期経営計画「Mission TREEING 2030 Phase2」(2025年~2027年)がスタートしました。サーキュラーバイオエコノミーの構築を通じネイチャーポジティブへの貢献の形を明らかにしていきます。

TCFD・TNFDへの賛同表明

気候変動や生物多様性など自然環境の変化は、森と木を軸に事業を展開している住友林業グループの企業業績に様々な形で影響を及ぼします。このため住友林業グループはTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)やTNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)など国際イニシアティブにいち早く対応してきました。

2017年のTCFD提言を受け、住友林業グループは翌年7月、同提言へ賛同を表明、同年9月からは環境省の支援事業の一環で初めてのTCFDシナリオ分析を実施しました。

一方、TNFDに関しては、2019年5月のG7環境大臣会合で立ち上げが呼びかけられて以降、正式にタスクフォースおよびフォーラムが設立されるまで2年余りかかりましたが、2022年3月にTNFDフレームワークβ版v0.1が公表されると、利用者のフィードバックを反映させながら同年11月にはv0.3が公表されました。住友林業はこのv0.3を活用して、グループ内で最もデータ蓄積が進んでいる木材調達の分野においてLEAP分析を試行的に実施し、2023年4月公表のサステナビリティレポート2023で結果を開示しました。また、同年9月にTNFDから最終提言(v1.0)が公表されたことを受けて、12月に「TNFD Early Adopter(アーリーアダプター)」に登録しました。2023年末から2024年にかけては、生活サービス事業を除く4つの事業分野においてLEAP分析を実施し、2024年4月公表のサステナビリティレポート2024で結果を開示しました。

TCFD・TNFDに関する当社の対応(年表)

| 世の中の動き | tcfd | TNFD | |

|---|---|---|---|

| 2017年 | 6月 TCFDが提言を発表 | ||

| 2018年 |

7月

TCFD提言へ賛同表明

9月

TCFDシナリオ分析1回目実施

対象は下記2事業本部 木材建材事業本部 住宅・建築事業本部 |

||

| 2019年 | 7月 サステナビリティレポート等でTCFD提言に基づいた情報開示を初実施 | ||

| 2021年 | 6月 TNFDが設立される |

10月

TCFDシナリオ分析2回目実施

対象は下記2事業本部 資源環境事業本部 海外住宅・不動産事業本部 |

|

| 2022年 | 3月 TNFDがβ版v0.1を公表 11月 TNFDがβ版v0.3を公表 |

5月

2回目のTCFDシナリオ分析の結果をまとめ、開示

9月

TCFDシナリオ分析3回目実施

グループ内の全事業を対象に横断的に実施 |

2月

TNFDフォーラムに参加

12月

TNFDフレームワークβ版v0.3に基づくLEAP分析を試行

対象は木材調達分野 |

| 2023年 | 9月 TNFDが最終提言を発表 | 4月 TCFDシナリオ分析の結果をまとめ、開示 |

4月

TNFD・LEAP分析の試行的実施結果を開示

12月

TNFDアーリーアダプターに登録

TNFD・LEAP分析実施 対象は生活サービス事業を除く4つの事業分野 |

| 2024年 | 1月 TNFDがダボス会議でアーリーアダプターを公表 | 4月 TNFD・LEAP分析の結果をまとめ、開示 | |

| 2025年以降 |

|

||

本レポートの作成にあたり、TCFD提言とTNFD提言の開示推奨項目を参照し、全ての項目において情報開示に努めました。

ガバナンス

気候変動、自然関連課題への対応は、執行役員社長を委員長として、執行役員兼務取締役及び各事業本部長から構成されるESG推進委員会を中心に推進しています。ESG推進委員会は、住友林業グループの持続可能性に関わる中長期的なESG課題に対するリスク・機会の分析や取り組みの立案・推進、SDGs達成に貢献する事業戦略を織り込んだ中期経営計画サステナビリティ編の進捗管理、行動指針・倫理規範などの運用状況と有効性のモニタリングを行うとともに、委員会での全ての活動は取締役会に報告・答申され、業務執行に反映されています。

自然関連課題への取り組みで重視される先住民族、地域社会、影響を受けるステークホルダー、その他ステークホルダーなど当社グループの事業に関わるあらゆる人々について、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」など国際標準に準拠して策定した「住友林業グループ人権方針」において人権尊重を掲げており、同様にESG推進委員会で状況を運用・管理し取締役会に報告・答申されています。

また2022年2月、事業とESGのさらなる一体化の推進に向け役員報酬制度の一部内容を改定し、サステナビリティ指標達成率連動報酬を導入しています。住友林業が SBT(Science Based Targets)に認定された温室効果ガス排出削減の長期目標が達成できなかった場合は、標準株式報酬額から目標達成状況に応じて支給される報酬額が減額される仕組みです。同時に公表した長期ビジョン「Mission TREEING 2030」では、中期経営計画 「Mission TREEING 2030 Phase1」(2022 年~ 2024 年)、中期経営計画「Mission TREEING 2030 Phase2」(2025年~2027年)、中期経営計画サステナビリティ編を編成し、進捗管理を行っています。

- 関連情報はこちら

戦略

気候変動については、気候変動の対策が進まない4℃シナリオと脱炭素に向けた変革が進展する「1.5 /

2℃シナリオ」に基づいて2030年の状況を考察し、財務面のインパクト評価を行い、特に重要なリスク及び機会について対応策を協議しました。

自然関連課題については、2023年末から2024年にかけ、本社部門、事業部門のメンバーからなるワーキンググループを組成し、自然への依存・影響、リスク・機会に関するLEAPアプローチによる分析を実施。その結果を2024年3月に取りまとめました。

TCFDシナリオ分析で特定された主な機会とリスク、TNFD・LEAP分析で特定された主な機会とリスクは下記の通りです。

住友林業グループの事業の核である森と木は、成長に伴い大気中の炭素を吸収固定すると同時に、生物多様性を育み、生態系サービスを供給する機能も持ちます。そうした特徴からTCFDシナリオ分析、TNFD・LEAP分析では複数の項目で共通又は類似する分析結果が出ており、住友林業グループの事業においては、脱炭素に向けた取り組みが自然関連の事業機会も拡大させる関係にあることが示唆されました。

TCFDシナリオ分析とTNFD LEAP分析の詳細については、関連情報もご参照ください。

TCFD・TNFDで特定した主なリスク・機会

| 事業 本部※1 |

事業 | 移行リスク | 物理的リスク | 機会 | |

|---|---|---|---|---|---|

|

木材建材事業 |

木材・建材の流通・製造 |

C |

炭素税の導入、環境規制強化によるコスト増加 再造林コスト上昇による木材調達のコスト増加 |

災害の激甚化による堅牢な建物への嗜好の高まりを受けた木材価値低下、売上減少 |

環境規制強化に伴う環境配慮型住宅への改修需要増加、木材建材の売上増加 環境配慮型住宅や中大規模建築向け資材加工技術の開発による売上増加 |

| C ・ N |

違法・持続可能でない森林伐採に関連する法規制の厳格化への対応によるコスト増加 脱炭素化推進などに向けた木材製品の需要増加に伴う、木材調達価格の高騰によるコスト増加 |

大雨などの水害の激甚化に伴う、または操業停止による売上減少及び復旧コスト増加 工場近隣の植林地の土砂災害発生に伴う、操業停止による売上減少及び復旧コスト増加 調達先の災害や生態系の劣化に伴う、木材供給量の減少による調達コスト増加 |

バイオリファイナリー技術及び新製品開発による売上増加 マスティンバー市場向けの新製品開発による売上増加 建築市場のサーキュラーエコノミー化に資する新製品開発による売上増加 |

||

| N |

土壌・水質汚染に関する法規制の厳格化への対応コスト増加 周辺生態系に影響を及ぼすエリアでの林道整備に伴う、地域コミュニティ・NGOとの軋轢の発生による売上減少 廃棄物・水利用・土壌汚染、土地改変による保護区などへの影響に伴う、訴訟発展や法規制の厳格化への対応コスト増加 |

周辺地域の水の利用可能量の減少に伴い、使用可能な水が減少することによる売上減少 地震発生時の火災・地盤沈下・津波・土砂災害に伴う、操業停止による売上減少 噴火発生時の火災・火山灰に伴う、操業停止による売上減少 |

天然木から植林木への転換による調達コスト減少 製造工程でのさらなる節水や水利用の削減・効率化による水調達コスト削減 住民参加型の木材生産(社会林業)に伴う、安定した原料調達の維持によるコスト減少 |

||

|

住宅事業 |

注文住宅 、 分譲住宅 、 緑化(日本国内) |

C |

短期的にはLCCM住宅※2や中大規模建築の技術開発コスト、建築コスト増加 鋼材やコンクリートなど建築資材の脱炭素化技術の進展により長期的かつ相対的に木材価値が低下し、木造建築物の売上減少 |

災害の激甚化による堅牢な建物への嗜好の高まりを受けた木造戸建の売上減少 |

脱炭素志向の高まりを受けたLCCM住宅の需要増加、売上増加 顧客嗜好や政策変化などによる環境配慮型集合住宅などの売上増加 |

| C ・ N |

― |

災害リスク増大に伴う、施工遅延による売上減少 災害リスク増大に伴う、保険会社への保険料支払いコスト増加 |

住宅・施工敷地内での自然共生の機能強化(緑化、保水・透水舗装、生物多様性に対する取り組みなど)に伴う、プレミアム価格での販売による売上増加 | ||

| N |

廃棄物・水利用・土壌汚染による周辺のコミュニティや生態系へ悪影響を与えることに伴う、法規制の厳格化への対応によるコスト増加 騒音・振動対策、粉じん対策、自生種を使用した植栽など、生態系への影響の低い技術の導入遅れに伴う、対策費用増加によるコスト増加 |

― |

廃棄物の発生抑制、有価物化推進による産業廃棄物の処理コスト減少 生態系への影響を低減した緑地管理(農薬や肥料の使用量削減、剪定強度の緩和など)によるコスト減少(例:グリーンキーピング) 指定管理業務において公園内の希少種植物、自生種の特定・保護、環境教育事業の展開による利用者の増加に伴う委託元企業からの信頼向上及び長期契約の実現による売上増加 |

||

|

建築・不動産事業 |

戸建事業(海外) 、 建材製造(米国) 、 不動産開発(日本 、 海外) |

C |

炭素税の導入、環境規制強化によるコスト増加 環境規制対応の遅れによるブランド価値棄損、株価低迷、売上減少 |

災害の激甚化による、建築物損壊、工期延長やサプライチェーン途絶による資材調達コスト増加 災害リスクが少ないエリアへの需要シフトによる開発地確保の競争激化 |

顧客の脱炭素志向の高まりを受け、環境配慮型住宅の需要拡大 投資家や金融機関のESG需要を受け、中大規模木造建築市場が拡大 |

| C ・ N |

脱炭素化推進などに向けた木材製品の需要増加に伴う、木材調達価格の高騰によるコスト増加 | 自然災害リスクの増大に伴う、工事中物件の保険料支払いコスト増加 | 住宅・施工敷地内での自然共生の機能強化(緑化、保水・透水舗装、生物多様性に対する取り組みなど)に伴う、自然環境を重視する新規顧客獲得による売上増加 | ||

| N |

環境負荷低減技術の導入遅れに伴う、汚染対策コスト増加 生態系に与える影響を低減する技術(騒音・振動対策、粉じん対策、自生種を使用した植栽など)の導入遅れに伴う対策コスト増加 |

― |

建築時の効率的な建築手法(パネル化・トラス化)の促進によるコスト減少 廃材を再利用した新製品開発による売上増加 認証木材の調達、リサイクル材の使用、工場での認証取得に伴う、顧客からの評判向上による売上増加 |

||

|

資源環境事業 |

森林経営 、 苗木生産 、 バイオマス発電 |

C |

森林保護政策強化による出材減少 炭素税導入、環境規制強化に伴う省エネ重機導入コスト増加 |

降水・気象パターン変化による路網損壊、道路補修コスト増加 平均気温の上昇による森林火災増加、木材調達と再造林のコスト増加 |

顧客の脱炭素志向による原木・立木の需要増加 脱炭素政策強化による再エネ需要増加、バイオマス由来のエネルギー事業の売上増加 |

| C ・ N |

木質バイオマス原料・PKSの認証取得推進に関する政策導入に伴う、法規制の厳格化への対応によるコスト増加 木質バイオマス原料・PKSの需要増加・競争激化に伴う、燃料費の高騰によるコスト増加 持続可能な木材への需要高まりに伴う、さらなる森林経営方法変更によるコスト増加 効率的かつ高度な林業技術の導入遅れによるコスト増加 |

森林火災・土砂災害に伴う、操業停止による売上減少 | 森林・泥炭地管理、森林ファンド運営の推進に伴う、カーボンクレジットの創出による売上増加 | ||

| N |

先住民族や地域住民の権利を侵害した木材生産に対する地域コミュニティ・NGOからの批判に伴う、計画外停止による売上減少 生態系への影響が少ない木質バイオマス燃料の導入遅れに伴う売上減少 / コスト増加 |

― |

リモートセンシング・ドローン調査・衛星利用などの森林管理技術の販売による売上増加 森林の公益的機能(地下水涵養、生息地提供、土砂災害防止など)の恩恵を受ける企業・自治体からの支払いプログラム開発(PES)による売上増加 産業ツーリズム、エコツーリズム商品(伝統知識や文化を活用した商品の販売など)の提供による売上増加 焼却灰の有価物化推進による産業廃棄物処理のコスト減少 生物多様性クレジットのルールメイキング参画を通じたクレジット市場推進による売上増加 |

||

|

生活サービス事業 |

老人ホーム運営・保険業ほか |

C | ガソリン車から電気自動車へのシフトに伴うガソリンカード事業の売上減少 |

災害の激甚化による、保有施設の改修・BCP対応コスト増加 気温上昇に伴う保有施設の利用顧客減少、安全配慮コスト増加 |

災害の激甚化による保険加入者、契約期間短縮、更新頻度増加、売上増加 顧客の再エネ志向に伴う「スミリンでんき」の契約数増加 顧客の脱炭素志向、災害の激甚化に伴う安心安全志向対応による顧客獲得 |

(C):TCFDシナリオ分析のみで特定された項目

(C・N):TCFDシナリオ分析とTNFD・LEAP分析のどちらでも特定された項目

(N):TNFD・LEAP分析のみで特定された項目

※1生活サービス事業はTCFDシナリオ分析のみの実施

※2LCCM住宅:建設時、居住時、解体時において省CO2に取り組み、さらに太陽光発電などを利用した再生可能エネルギーの創出により、建設時も含めライフサイクル全体でのCO2収支をマイナスにする住宅

- 関連情報はこちら

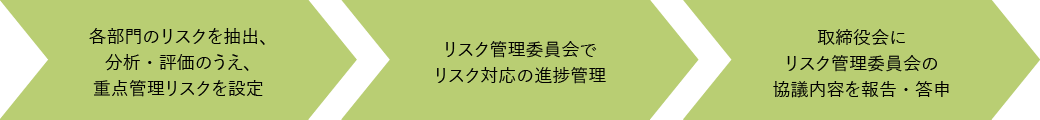

リスク・影響の管理

住友林業グループでは、事業リスクについては、各部署で具体的な対応策や評価指標を取り決めて、進捗を四半期ごとに「リスク管理委員会」に報告しています。リスク管理委員会は、執行役員社長を委員長とし、各本部の本部長及び管理担当部長、並びに経営企画部、人事部、法務部、IT ソリューション部、サステナビリティ推進部の各主管者を委員としています。

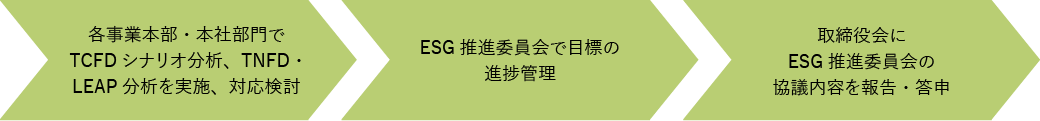

また、ESG課題に対する中長期リスクについては執行役員社長を委員長として、執行役員兼務取締役及び各事業本部長から構成される年4回開催されるESG推進委員会でバリューチェーン全体について包括的に協議しています。なお、2024年度より年6回の定期開催としています。

- 関連情報はこちら

事業リスクの管理プロセス

ESG課題に対する中長期リスクの管理プロセス

測定指標とターゲット

住友林業グループでは、気候変動に関連した長期目標を策定したうえで、中期経営計画「Mission TREEING 2030 Phase1」(2022年~2024年)、中期経営計画「Mission TREEING 2030 Phase2」(2025年~2027年)及び年度計画に落とし込みながら取り組みを推進しています。2017年にSBTを策定することを宣言し、グループ全体での新たな温室効果ガス排出量削減目標を策定、2018年7月に、SBTとして認定されています。2024年11月には、新たに2050年までにネット排出量をゼロにすることを基準に策定した目標とFLAGセクター目標について、認定を取得しました。また、「SBTガイダンス」に従い更新した2030年までの短期目標も認定を取得しました。

温室効果ガス排出量削減に向け、2020年3月には、使用する電力の100%再生可能エネルギー化を目指した国際的なイニシアティブ

RE100に加盟、2040年までに自社グループの事業活動で使用する電力と発電事業における発電燃料を100%再生可能エネルギーにすることを目指して、再生可能エネルギーの活用及び温室効果ガス削減の取り組みを加速させています。「中期経営計画サステナビリティ編Phase1(2022年~2024年)」及び「中期経営計画サステナビリティ編Phase2(2025年~2027年)」では、事業本部ごとに再エネ調達比率の目標を設定し、設備投資など必要な予算措置を講じ、着実にRE100達成に向け、取り組みを推進していきます。

また、TNFD最終提言が定めるグローバル中核開示指標とセクター中核開示指標に対応するデータ開示を行っています。

- 関連情報はこちら

- ホーム

- 企業・IR・ESG・採用

- サステナビリティ

- 環境

- TCFD・TNFDの4つの柱に基づく開示

2025サイトマップ