- ホーム

- 企業・IR・ESG・採用

- サステナビリティ

- 環境

- 自然関連課題への対応

- 自然関連課題に関する方針

自然関連課題に関する方針

ネイチャーポジティブステートメント

住友林業は、2025年、「ネイチャーポジティブステートメント」を定めました。当社は「木を植え、森を育み、資源として活用し、使った分はまた植える。」という循環型で持続的な林業の考え方に基づいて、国内外で事業を行っています。

同時に、世界中で気候変動や自然の損失といった環境課題が深刻化し、地域社会や経済、人々の生活に直接的・間接的な影響を与えている状況に対し、事業と生物多様性の関係性について定量的な把握に努め、企業として課題の解決に貢献する責務を感じています。

住友林業グループは、2030年までに自然の損失を止め、反転させるネイチャーポジティブに貢献するべく、森林・木材・建築・再エネのウッドサイクルを回していくことで目標の実現に取り組んでいきます。そのために、既存の宣言や行動指針を統合し、具体的な行動目標を示した「ネイチャーポジティブ目標」を定め、推進していく予定です。

生物多様性宣言と生物多様性行動指針

住友林業は、2006年度に国内社有林における「生物多様性保全に関する基本方針」、2007年度に「木材調達理念・方針」を定めました。また、2007年度に「環境方針※」を改訂し、生物多様性への配慮を加えました。さらに、2012年3月には、住友林業グループの生物多様性への認識や姿勢を示す「生物多様性宣言」、社内的な指針を取り決めた「生物多様性行動指針」、具体的な行動目標を定めた「生物多様性長期目標」を制定しました。

2015年7月には、「環境理念※」「環境方針」「住友林業グループ生物多様性宣言」「住友林業グループ生物多様性行動指針」を統合しました。これにより、生物多様性への取り組みも「住友林業グループ環境方針」で統一された方針のもと、運用しています。

※住友林業グループでは1994年に「環境理念」を、2000年に「環境方針」を策定

- 関連情報はこちら

ネイチャーポジティブ達成への社内体制

住友林業グループにおけるネイチャー関連、特に生物多様性保全に向けた取り組みは、環境マネジメント体制に則り、住友林業の代表取締役社長を責任者に、サステナビリティ推進担当執行役員及びサステナビリティ推進部長が、住友林業グループ各社の活動を統括しています。

ネイチャー関連のリスク

住友林業グループは、国内社有林で計画的な森林経営を展開する他、海外でも広大な植林地を管理し、生物多様性の保全や地域社会の発展に貢献するための活動を実施しています。国内外で所有・管理する山林・植林地では、大規模な山林火災や病害虫による植林木の損失、誤った伐採量の試算による過剰伐採、地域住民からの反発、環境保護団体からの批判活動が長期間続いた場合には、これらのリスクの顕在化が、当社グループの経営成績等に影響を与える可能性があります。

ネイチャーポジティブや関連リスクに対する行動

住友林業グループは、保有・管理する森林で、植林・育林・収穫を計画的かつ継続的に実施する保続林業の考え方を基本に、持続可能な木材生産に努めています。適切な伐採時期を決め、施業計画の立案とこれに沿った森林経営を実施しています。

また、植林木の育成が阻害されないよう、計画的な間伐や下草等の刈払いなどの植林事業地全体の日常的な管理を徹底しています。

さらに、国内外の社有林及び植林事業地を取り巻く地域社会への貢献に努め、地域社会の発展に寄与する事業を展開しています。特に大規模植林事業を展開するインドネシアやパプアニューギニアでは、地域の雇用創出、ライフライン設備の建設、環境教育などの活動を地道に展開し、地域に根差した活動を目指しています。

上記に代表されるような行動を通じて、住友林業グループは、自然との共存共生を図るべく、自然損失を止め、回復に転じさせるネイチャーポジティブの2030年達成に向けて取り組んでいます。具体的には、重要課題に基づく数値目標を中期経営計画サステナビリティ編において掲げ、進捗を管理しています。これは、2022年に採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」を受けたもので、保全対象とすべきエリアの特定などの活動を進めています。

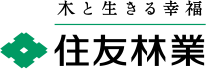

これらの住友林業グループの取り組みを、SBT for Natureが推奨するネイチャーポジティブ達成に向けた行動のフレームワークに則って、次の通り、整理しました。事業の取り組みをミティゲーション・ヒエラルキーに照らし合わせて整理することで、インパクトを最小限にしています。

出典:Science based targets network,2020.「自然に関する科学に基づく目標設定 企業のための初期ガイダンスエグゼクティブサマリー」

| 基本的な考え方 | 取り組みとコミットメント | |

|---|---|---|

| 回避 | 「住友林業グループ調達方針」や「木材調達管理規定」を策定、それに適合した持続可能な木材及び木材製品のみを調達し、問題ある木材及び木材製品の利用を回避しています。また、森林事業においては、木材生産のための「経済林」と環境保全を重視する「環境林」に区分して管理し、生物多様性を保全すべきエリアでの施業を回避しています。国内社有林において、多様な生物が生息する水辺では、「水辺林管理マニュアル」を作成し、施業を制限しています | ・サプライチェーンにおけるサステナビリティ調達調査を年1回実施

・木材調達委員会を年4回実施 ・入荷するPKSの認証取得率(2024年度計画100%) ・社有林における環境林割合の確保(2024年計画30%以上) ・「住友林業レッドデータブック」「水辺林管理マニュアル」を作成し適切な管理と保全を実施 ・インドネシアでマングローブの保全事業を実施(9,738ha) ・温室効果ガス排出のネットゼロに向けた取り組み ・愛媛県新居浜社有林で国天然記念物「銅山峰のツガザクラ群落」の保全活動と環境省自然共生サイト登録 |

| 軽減 | 木材の循環利用を促進することで資源消費の減少と効率化を進め、サーキュラーバイオエコノミーの実現を目指すとともに、自然への負荷の軽減に努めています。また、森林事業においては、生物多様性保全を含む森林の公益的機能を保ちながら木材資源を永続的に利用するため、適正な管理のもと、持続可能な森林経営を進めています |

・ウッドサイクルの展開(循環型森林ビジネスの加速、ウッドチェンジの推進、脱炭素設計のスタンダード化に基づく各事業)

例:森林ファンド組成、NeXT FOREST(熱帯泥炭地でのCO2排出や森林火災の抑制に貢献するAIモデル)、木材コンビナートの設立、ウッドチェンジ(鉄・コンクリート・化石燃料などから木材への代替)、OneClickLCAや環境ラベルEPDの推進(建てるときのCO2排出量の見える化) ・日本国内でGISで森林由来 J‐クレジットの創出者・審査機関・購入者の3者を支援する『森林価値創造プラットフォーム』を提供開始(2024年) ・伐採跡地の再造林を加速し、国内林業の活性化を目指し、三井住友信託銀行株式会社との合弁会社「日本森林アセット株式会社」を設立(2024年) ・産業廃棄物最終処分量(2021年度比削減率 2024年度計画5.4%減) ・新築現場におけるリサイクル率(2021年度実績95.1%→2024年度計画98.0%) ・製造工場における廃棄物のリサイクル率(2021年度実績海外98.5%、国内99.1%→2024年度計画99.0%、99.0%) ・未利用資源(バイオマス用途)取扱量(2024年度計画19,202㎥) ・国内外の森林認証面積(2021年度実績221,971ha→2024年度計画242,493ha) ・SGEC認証面積100%の維持(国内社有林) |

| 復元・再生 | 損失もしくはその恐れのある生物多様性を復元・再生する活動を、都市や住宅における緑化事業などの本業と事業活動を通じて培った経営資源を活かす社会貢献活動の両面で実施しています | ・自生種の販売本数の増加(2021年度465千本→2024年度計画500千本)、自生種を中心に緑化対象地に応じた樹種選定の指針を定めた「ハーモニックプランツ®」の推進

・都市緑化事業などにおける「いきもの共生事業所認証(ABINC認証)」の取得推進 ・台風で被害を受けた富士山麓の国有林の一部エリアを自然林に復元させる富士山「まなびの森」プロジェクトを実施。2024年環境省自然共生サイト登録 ・東日本大震災の際、津波で被害を受けた沿岸を再生する植樹活動「奥松島自然再生ボランティア」を実施 |

| 変革 | Natureや生物多様性に関する国内外のルールメーキングや業界団体・関連団体の活動に参画して意見発信するとともに、NGOなどの活動を支援しています | ・TNFDフォーラムに参加

・WBCSD Forest Solutions Groupに加入し、Nature Positive Roadmap(2022年公表)、TNFD森林セクターガイドライン(2023年公表)の策定プロセスに関与 ・Business for Natureが提唱した「Call to Action(行動喚起)」「COP15評価と開示の義務化を求める企業声明」に賛同 ・生物・土地由来のGHGの吸収と排出を算出するGHGプロトコルの新ガイドライン策定にパイロット企業として参画 ・環境省が主導する30by30アライアンスへ参加 ・経団連自然保護協議会で副会長職を歴任、一般社団法人 企業と生物多様性イニシアティブ(JBIB)へ参加 |

保護地域などに関するコミットメント

住友林業グループは、木材資源を生産、確保するため、国内外で多くの森林を所有・管理しています。これらの森林は、世界自然遺産エリアに指定された地域ではなく、また、世界自然遺産に指定されたエリアでの施業は今後も行いません。

国土が狭い日本の国立公園は、土地の所有に関わらず指定を行う「地域制自然公園制度」を採用しており、国立公園内にも多くの私有地が含まれています。住友林業の社有林も、一部、国立公園に含まれるエリアがありますが、その他の保安林等に指定されている地域とともに、法令を遵守した施業を行っています。

また、リスクアセスメントの上で、生物多様性の観点から重要と判断された地域においては、法令遵守にとどまらず、活動の見直し、最小化、回復、及びオフセットなど、影響の緩和に努めています。

住友林業グループでは、国内に約4.8万haの社有林を、海外では約23.8万haの森林を管理しています。これらの管理森林を「保護林」「経済林」などに区分し、国内外とも、「保護林」においては自然保護のため原則的に施業を行わないこととしています。

森林の目的に応じたゾーニング管理

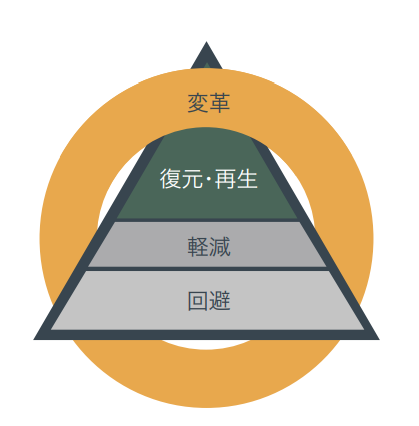

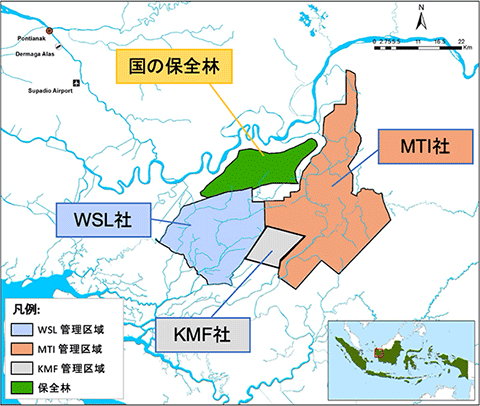

行政によって決められた事業地の境界は、生態系の境界と一致するとは限りません。インドネシアの子会社ワナ・スブル・レスタリ(WSL)、マヤンカラ・ タナマン・インダストリ(MTI)及びクブ・ ムリア・ フォレストリ(KMF)では、政府管理下の隣接する保全林を含めた徹底した動植物調査の上、保護すべきエリアと活用すべきエリアを設定しています。オランウータンやテングザルといった希少な動物の生息地が島状に取り残されないよう、隣接する企業とも相談し、グリーンコリドーを網の目状に設定するコンサベーションネットワークを構築しています。

インドネシアの森林管理エリア

コンサベーションネットワーク

関係者による取り組みの評価

WSL・MTIが提唱したコンサベーションネットワークの概念と具体的な取り組みは、世界的にも稀有な取り組みとして国内外で注目されています。2019年にスペインのマドリードで開催された国連気候変動枠組条約第25回締約国会議(COP25)では、インドネシアパビリオンにて民間企業代表として発表し、国際機関代表、研究者、NGOから高く評価されました。2022年にエジプトのシャルム・エル・シェイクで開催されたCOP27及び2023年にアラブ首長国連邦のドバイで開催されたCOP28においても、熱帯森林を取り巻く課題に対する技術的アプローチや当社の取り組みを紹介しました。2024年には、コロンビアのカリで開催された生物多様性条約第16回締約国会議(CBD-COP16)において、景観レベルの生物多様性保全の重要性について強調しました。

また、都市の緑化事業においては、発注いただいたお客様に一般社団法人いきもの共生事業推進協議会(ABINC)が推進するいきもの共生事業所®や公益財団法人都市緑化機構が推進するSEGES緑の認定への認定登録を積極的に働きかけ、第三者認証を通じた緑化取り組みの品質向上に努めています。

- ホーム

- 企業・IR・ESG・採用

- サステナビリティ

- 環境

- 自然関連課題への対応

- 自然関連課題に関する方針