- ホーム

- 企業・IR・ESG・採用

- サステナビリティ

- ガバナンス

- リスクマネジメント

リスクマネジメント

リスク管理体制

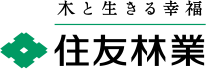

住友林業では、グループ全体のリスクマネジメント体制を強化するため、「リスク管理規程」を制定し、住友林業の執行役員社長を住友林業グループのリスク管理最高責任者、各本部の担当執行役員をリスク管理責任者、主管者をリスク管理推進者に選任しています。同規程においては、環境・社会・ガバナンス面のリスクを包括的に対象としています。

リスク管理委員会は、執行役員社長を委員長とし、各本部の本部長及び管理担当部長、並びに経営企画部、人事部、法務部、ITソリューション部、サステナビリティ推進部の各主管者を委員としています。当委員会は四半期に1回開催され、各本部から抽出されたリスク内容の分析、評価を行った上で重点管理リスクを選定し、特に重要度の高い重点管理リスクの対応進捗について優先的にモニタリングを行っています。この委員会の配下には、コンプライアンス小委員会及び事業継続マネジメント(BCM)小委員会を設置し、グループ横断的なリスクと位置づけるコンプライアンスリスク及び事業中断リスクについて、対応の実効性を高めるための活動を展開しています。これらの活動内容は取締役会に報告・答申しています。2024年度は、リスク管理委員会を4回、コンプライアンス小委員会を2回、BCM小委員会を2回開催し、取締役会への報告を 4回実施しました。

また、内部監査室は、各部門及びグループ会社への内部監査を通じてリスク管理状況を確認し、その監査結果を取締役会へ報告しています。

住友林業グループのリスク管理体制図

「住友林業グループ倫理規範」に記載される環境・社会・ガバナンス面におけるリスク、新興リスクへの対応については、実効性を高めるための具体的な活動を展開しています。例えば気候変動や自然関連課題については、国際的動向や各部の事業状況に鑑み、企業及び部門レベルで重大な財務影響を与えると考えられるリスクと機会を評価しています。2019年度以降、各事業部が連携してTCFDに基づくシナリオ分析やTNFDに基づくLEAP分析を実施しています。

このように中長期的に重要と判断されたリスクは、「ESG推進委員会」においても協議され、「リスク管理委員会」の活動と同様に取締役会に報告・答申され、業務執行に反映されます。

プロジェクトモニタリング委員会

2023年にプロジェクトモニタリング委員会を設置し、新規事業案件や商品開発等の案件に関するあらゆるリスクについて、プロジェクト実施の社内承認から事業開始までの期間、モニタリングしています。対象案件担当部門は、案件の進捗状況や可能性のあるリスクについて、プロジェクトモニタリング委員会に報告し、各メンバーはそのリスクの評価を行います。また、委員会事務局は、委員会の議事内容を社長に報告し、社長は案件の状況により、①指示・指摘事項の担当部門へのフィードバック、②担当部門からの社長報告、③経営会議への報告を事務局に指示する運用としています。

事業等のリスク

事業等のリスクとしては、有価証券報告書に記載のとおり、以下を認識しています。

- 国内外の住宅・不動産市場の動向に関するリスク

- 原材料、木材・建材等の調達・販売に関するリスク

- 国内の建設技能労働者の減少に関するリスク

- 法的規制等に関するリスク

- 為替に関するリスク

- 資金調達に関するリスク

- 品質保証に関するリスク

- 取引先への信用供与に関するリスク

- 海外での事業活動に関するリスク

- 保有・管理する山林や植林事業地に関するリスク

- 情報セキュリティに関するリスク

- 退職給付会計に関するリスク

- 気候変動・自然や生物多様性の損失などをはじめとする環境に関するリスク

- 自然災害等による緊急事態の発生に関するリスク

- 人権の侵害に関するリスク

- 関連情報はこちら

住友林業が直面する個別のリスクについて、具体例を3つ挙げて以下に詳細を報告します。

森林の違法伐採に関連するリスク

国際的に森林の違法伐採が重要な課題と認識される中、いくつかの国や地域では関係法令や規制の強化が進められています。日本においても2016年5月20日に「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称「クリーンウッド法」)」が公布され、2017年5月20日に施行されました。2023年5月8日には「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」(通称「改正クリーンウッド法」)が成立し、2025年4月1日から施行されました。合法伐採木材の利用推進に対応していくことは、社会の要請に応えるだけでなく、住友林業グループが持続可能な事業発展を継続していく上で大変重要なことです。住友林業グループが登録した部署・関係各社は、毎年国が認定する各登録実施機関に対して実績報告を行っています。また、調達木材・木材製品の合法性に加え、近年では木材を生み出す森林の持続可能性が注目されるようになりました。天然林の森林でない土地(オイルパーム農園)への転換に伴って生じる木材は「転換材」と呼ばれています。これまでオイルパーム、大豆、ゴム、畜牛などコモディティの側から語られることが多かった森林の土地転換ですが、今や転換材は森林業界に持続可能性のリスクをもたらしています。

- 関連情報はこちら

住友林業グループへの影響

住友林業グループが注意義務を怠って違法伐採木材を取り扱った場合は、木質資源を取り扱う住友林業の事業そのものを脅かす可能性があります。またそれだけではなく、企業イメージを損ね、損害賠償や売上高などの業績に直接的なダメージを与える可能性があります。

リスクへの対応

住友林業グループでは、日本国内の法整備に先駆け、再生可能な資源である「木」を活かした事業活動を通じて持続可能な社会の実現に貢献するため、2005年に「木材調達理念・方針」を定め、2015年には木材以外の建築資材、製品原材料や商品の調達を含めた「住友林業グループ調達方針」に改訂しました。さらに2018年より「木材調達管理規程」「木材調達デューディリジェンス(DD)マニュアル」を策定するなど責任ある木材調達活動を実施してきました。2019年にはより持続可能な森林からの木材調達を推進するため、木材調達委員会を活用したデューディリジェンスの強化や持続可能な森林・木材の普及のためのアクションなどを軸とした、「アクションプラン」を策定し、運用を継続しています。

- 関連情報はこちら

GHGプロトコル改訂に伴うリスク - 森林の炭素除去への認識

森林セクターは現在、光合成によって大気から二酸化炭素を除去できる唯一のセクターであり、樹木は炭素を貯蔵します。 しかし、IPCCへの国家排出インベントリ報告書とは異なり、企業の炭素会計には、土地セクターからの炭素除去や生物起源産物の貯蔵は含まれていません。

「自然を基盤とした解決策(NbS)」と「自然気候ソリューション(NCS)」は今や緩和という点において大きく注目されています。企業の炭素会計の事実上のスタンダードであるGHGプロトコルは、「世界資源研究所(WRI)」と「持続可能な開発のための世界経済人会議(WBCSD)」が共同開発したものですが、土地利用、土地利用変化、自然(生物起源)の炭素除去に対する炭素会計への強い要望を反映し、現在新たなガイダンスを作成中です。しかしながら、多くの報告フレームワークが当該プロトコルに言及することが多い中、当初の発表予定時期から遅れています。

比較的扱いやすいインベントリー会計プロトコルで炭素除去量を報告できることが、土地セクターの企業にとって必要不可欠であり、それがかなわなければ、森林セクターへの投資資金流入が妨げられる可能性があります。

住友林業グループへの影響

2023年、住友林業は初めてとなる森林ファンドを立ち上げ、排出削減困難なセクターに対し将来の炭素クレジットを提供。 長期ビジョン「Mission TREEING 2030」では、森林管理面積を2021年度の28万haから2030年までに100万haに拡大する目標を掲げています。 セクター全体にとっても、当社にとっても、森林の炭素除去や生物起源炭素貯留が扱いやすい会計プロトコルによって認識されなければ、森林セクターへの投資資金流入の妨げとなりえます。

また住友林業は、日本、米国、豪州で、木造戸建て住宅に加え、木造の中・大規模建築を推進しています。 木材というバイオマテリアルに建材を置き換えることは、脱炭素社会への有効な移行策として認識されています。バイオマテリアルの炭素吸収効果を可視化することが重要であり、世界的に認められる会計プロトコルが、この課題を大きく前進させるでしょう。

リスクへの対応

住友林業はWBCSDのForest Solutions Group(FSG)や、CDPジャパンクラブを通じて、政策活動をより積極的に行っています。また、2023年12月に新たに設立された国際持続可能な林業連合(International Sustainable Forestry Coalition)にも参画し、セクター間の連携を強化しています。

住友林業は、2022年9月から2023年2月までのパイロットテストに参加し、フィードバックも行いました。 森林吸収による炭素除去は、脱炭素社会への移行に不可欠な、現在利用可能な唯一の解決策(およびNbS)です。

新たなESG情報開示義務化に関するリスク

2023年6月、「国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)」は企業に向けたサステナビリティ関連(IFRS-S1)と気候関連(IFRS-S2)財務情報開示(ISSB Standards)の要求事項を規定する基準を公表しました。新基準は他の様々なサステナビリティ報告枠組みの要求事項を統合しており、各規制当局によってこれに沿った開示が義務化されます。国際的に統一された開示基準によりサステナビリティ報告が行えることは長期的に見れば企業にとってコスト削減効果がある一方で、移行期において新たな義務化への対応は、各国で異なる解釈と時間軸にて行われるため、企業にとってリスクとなり得ます。

住友林業は、東証プライム市場に上場しており、ISSB基準を2025年に採用予定とする金融庁の規制に従う必要があります。このような状況の日本に加え、当社グループは約30ヵ国において事業を展開し、調達及び販売を行っており、それぞれの国々の決定事項は当社グループに影響を及ぼします。サステナビリティ情報開示の要求の流れは、当社のM&Aを通した海外事業展開の急成長と時期が一致しており、特に社会的側面の非財務情報・指標の収集や管理はグループの重大な課題です。

住友林業グループへの影響

当社では既にスコープ3の開示を行い、更新していますが、ISSBによる開示要求の中には時間を要しコストがかかる項目が含まれています。例えば、財務報告との同時報告、財務報告とリンクしたサステナビリティ関連リスクと機会の関連情報、より広範な第三者保証取得などが挙げられます。EUDRが既に成立し、またIFRSがサプライチェーンにおける生物多様性、人権、人財育成など開示情報の拡大を意図していることから、森林由来製品を使用した事業を展開している当社グループが緩和すべきリスク事項のインパクトは強まるものと考えられます。開示要件を満たさなかったり、誤った情報を開示したりすれば、当社のブランドイメージや市場へのアクセスが危険にさらされ、資金調達が危うくなります。

リスクへの対応

住友林業グループは2012年よりサステナビリティ実態調査を実施し、非財務情報を収集、各グループ会社のサステナビリティに対する準備態勢を見直し、リスクを軽減するために必要な措置の検討などを行っています。こうした取り組みを踏まえ、2024年6月に、経営企画部、財務部、サステナビリティ推進部からなるタスクフォース・チームを発足させ、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)の2027年度報告事項に対応できるよう、次期中計サステナビリティ編に必要な施策を盛り込みました。 タスクフォースはまた、社会全体、特に中小企業にとって予測される課題について、関係当局と意見交換をしています。

新規事業計画時のリスクチェック

住友林業では、新規事業やプロジェクトの計画にあたり、取締役会及び社長の諮問機関である経営会議で審議する全ての案件については、次の項目について、サプライチェーン全体を視野にリスクチェックを行っています。その結果、リスクが認識される場合は、そのリスクの内容と対策を報告し、実行の判断の参考としています。また、これらの会議では審議されない、各事業本部や各関係会社の権限で実行できる新規事業やプロジェクトについても、同様のリスクチェックを励行するようにしています。2024年度は14件の新規事業やプロジェクトが審議されました。特に温室効果ガス(GHG排出)に関しては、事業活動を伴うGHG排出量及びその影響額を把握するためインターナルカーボンプライシング(ICP)を導入し、リスクチェックの中で見込GHG排出量とICPコストを報告する運用を計画しています。具体的な金額影響を把握するため、チェックリストに排出量・金額影響の項目を追加する運用を計画しています。

| 環境面 |

|

| 社会面 |

|

| 法令遵守 | 法令遵守の対応状況 |

| 全般 | ビジネスモデル・商品・サービス、及びそれらに関わる事業者に対する外部団体等からの指摘の認識 |

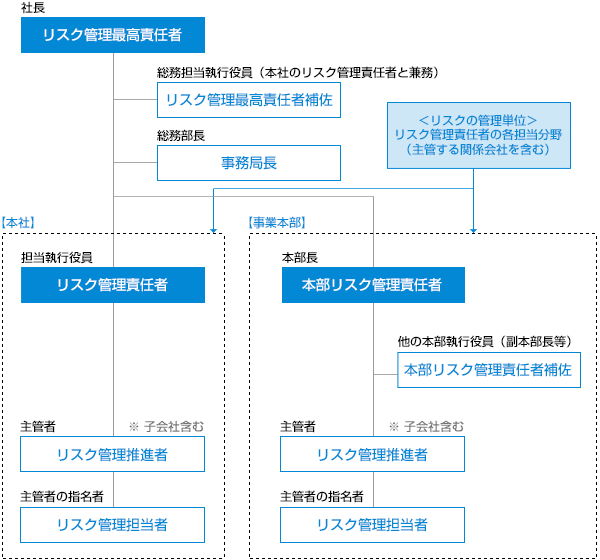

住宅・不動産開発におけるリスクの把握と評価

住宅・不動産の開発にあたっては、その土地固有の地質的及び地理的なリスクを適切に把握することが重要です。住友林業グループでは、開発の検討段階から綿密な調査を実施するとともに、多段階のチェックにより問題がないことを確認したうえで事業実施の判断を行う体制を整備しています。

例えば海外における開発においては、開発地の選定後、外部の調査会社に地盤調査や環境調査を委託することで、客観的な視点でリスクを把握しています。また、現地関係会社の視点だけではなく、一定規模以上の案件に関しては住友林業本社による案件の精査、サステナビリティに関する独自のリスクチェック表を用いた環境・社会影響評価、住友林業本社の会議における経営層からのフィードバック等を経ることにより、多段階かつ多角的な視点でリスク分析を行い、問題がないと判断された案件のみを実行に移しています。

また、建設の段階においては、建設現場の労働災害のリスクが存在します。住友林業では、現地関係会社における労働安全衛生に関する規則の遵守や労災防止の取り組みに加え、事故発生時は住友林業本部にその内容が直ちに報告され、事態の迅速な把握と対策の立案・指示が行える体制を築いています。

リスク管理教育

住友林業グループ役職員のリスク感度を高め、文化として定着させるため、入社時にはリスク管理とコンプライアンスに関する研修を実施している他、グループの全役職員を対象に、毎年eラーニングを実施しており、2024年度は、リスク管理推進者・リスク管理担当者を対象としたリスク管理研修を実施しました。

また、住友林業の社外取締役・社外監査役を含む役員を対象に、会社法やコーポレート・ガバナンス等に関する研修を定期的に実施しています。

- 関連情報はこちら

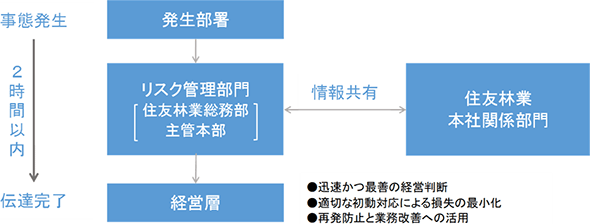

リスクの迅速な把握と対応

住友林業グループでは、会社の経営に重大な影響を及ぼすおそれのある緊急事態が発生した際、通常の報告ラインに加え、リスク管理部門を通じて経営層に情報を迅速かつ的確に伝達する「2時間ルール」報告を運用しています。これにより、迅速かつ最善の経営判断、初動対応を講じ、損失の回避や抑制を図っている他、報告事例を集約・蓄積し、再発防止や業務改善に役立てています。

海外拠点においても、従業員がリスクアセスメントの内容をフィードバックするプロセスの事例があります。例えば、監督者が、安全管理のためのアプリケーションを携帯電話にインストールし、リスクやインシデントが発生した場合に即座に報告できる仕組みを導入している拠点や、重大事故に直結してもおかしくない一歩手前の出来事(ヒヤリ・ハット)を発見した際の提案に対する報奨金制度の運用をしている拠点などがあります。こうした取り組みにより、従業員がリスクを発見しやすい意識醸成も行っています。

また、広報部門と情報を共有し、重大な事態をステークホルダーに適時適切に開示する体制を整備しています。

2時間ルールとリスク情報の活用

- ホーム

- 企業・IR・ESG・採用

- サステナビリティ

- ガバナンス

- リスクマネジメント