- ホーム

- 企業・IR・ESG・採用

- サステナビリティ

- 環境

- 持続可能な森林資源の活用

持続可能な森林資源の活用

国産材の活用

2050年カーボンニュートラルや脱炭素社会の実現に向け、日本では官民をあげ国産材自給率の上昇に取り組んでいます。

住友林業グループは国産材の活用を促進し、国内の持続可能な森林経営と地域の木材市場活性化に貢献します。

国産材普及に向けたコンビナートの設立

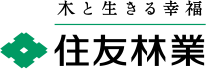

住友林業が長期ビジョン「Mission TREEING 2030」の中で掲げる木材コンビナート※は、木材の付加価値最大化と国産材の利用促進、カスケード利用をテーマに取り組んでいる重要な施策です。

プロジェクトの概要

建設中の四倉工場(福島県いわき市)全景

木材コンビナートの第一弾として、2023年11月に福島県いわき市に共同出資会社「株式会社木環の杜(こわのもり)」を設立しました。2026年3月の稼働を目指し四倉中核工業団地内に新工場を建設中です。

また、2022年2月に鹿児島県志布志市と立地基本協定を締結し、住宅用だけではなく非住宅向け建築物にも使用可能な高強度構造材を製造する新工場の建設を目指しています。

国内の新設住宅着工数が減少傾向にある中、木材コンビナートは重要な役割を担っています。ウッドショックのような外的要因が再発したときに、住宅・非住宅を含めた輸入構造材料の供給不安を解消するため、国産材の使用比率を高め、国産構造材を安定して供給できる体制の構築を目的としています。

住友林業は、木材製造の生産性改善と木材製品の安定供給を図り、価格競争力を強化し、木材の付加価値向上による林業従事者の雇用創出や、国産材利用促進に伴い、炭素固定期間の増加による脱炭素貢献につなげていきます。

※用材利用、エネルギー利用、 ケミカル利用等木材をカスケード利用することで木材の価値を高め、長期の炭素固定を実現するもの

林地未利用木材の活用推進

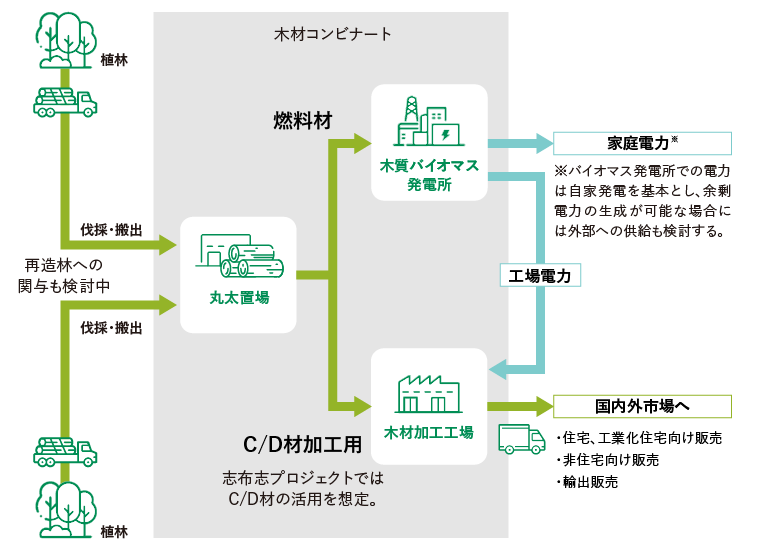

林地未利用木材とは、森林における製材に適さない立木または、間伐により発生する未利用の木材です。製紙用のパルプ需要は低迷していたものの、FIT制度(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)の導入に伴い、各地で木質バイオマス発電所が稼働しており、木質バイオマスの需要が増加しています。林地未利用木材を活用することで、再生可能エネルギーを推進するとともに、森林の価値を高める効果も期待できます。2024年は、住友林業グループの発電所で404千トンの国内の林地未利用木材を活用しました。引き続き、林地未利用木材の効率的かつ安定的な集荷システムの構築に努めていきます。

国産材における

林地未利用木材の

利用量

(2024年)

404千トン

林地未利用木材

- 関連情報はこちら

国産スギの外装化粧部材を分譲マンションに初採用

住友林業が開発した外装化粧部材「SUSTIMBER(サスティンバー)ー軒天」が、三井不動産レジデンシャル株式会社の分譲マンション「パークホームズ城北中央公園」(東京都板橋区)に採用されました。「SUSTIMBER」は国産スギ材を活用し、木材の耐候性を確保する保護塗料を施して建物外観の美しさを長期間保つ外装化粧部材です。同マンションのエントランス、住戸のバルコニーの軒天に使われています。

今後も住友林業筑波研究所で蓄積している木に関する研究、知見を活かし、自社物件に加え他社の集合住宅、施設などの非住宅物件等の木造化、木質化の取り組みを推進していきます。

SUSTIMBER-軒天

SUSTIMBER-軒天を使ったバルコニー

木質資源の活用

チップ化による木質資源

住友林業グループでは、木材の製材過程で発生する端材や、新築・解体現場で出る木くずをチップ化し、製紙やパーティクルボードなどの原料として、また発電ボイラーなどの燃料として供給するチップ事業を通じて資源の循環利用に貢献しています。

今後もバイオマス発電向け燃料の供給需要が高まる中、端材や木くずだけではなく、間伐材などの林地未利用木材も利用し、燃料用途の取扱数量のさらなる拡大を目指します。

インドネシアで木質ペレット製造・販売事業を開始

住友林業はインドネシアで木質ペレットの製造・販売事業に参入し、2025年1月、同国のPT.Dharma Energi Investamaと合弁で設立したPT. Biomassa Lestari Nusantara(BLN社)で商業生産を開始しました。

BLN社工場近隣の木材加工工場や森林から発生する端材や未利用の小径木といったこれまで利用価値が乏しかった原材料を集荷し、木質ペレットを製造。製造したペレットは全て住友林業グループが購入し、日本国内のバイオマス発電所を中心に販売します。

第1フェーズの生産量は年間6万トン、2026年を目処に第2フェーズとして年間12万トンへの増産を計画しています。

住友林業グループは、事業を通じて木を余すことなく活用するカスケード利用を促進し、木の価値を最大限に活かして脱炭素化を推進します。

BLN社 工場外観

初出荷の様子

- ホーム

- 企業・IR・ESG・採用

- サステナビリティ

- 環境

- 持続可能な森林資源の活用