住友林業が実現する「木」を通じた価値創造

長期ビジョン「Mission TREEING 2030」

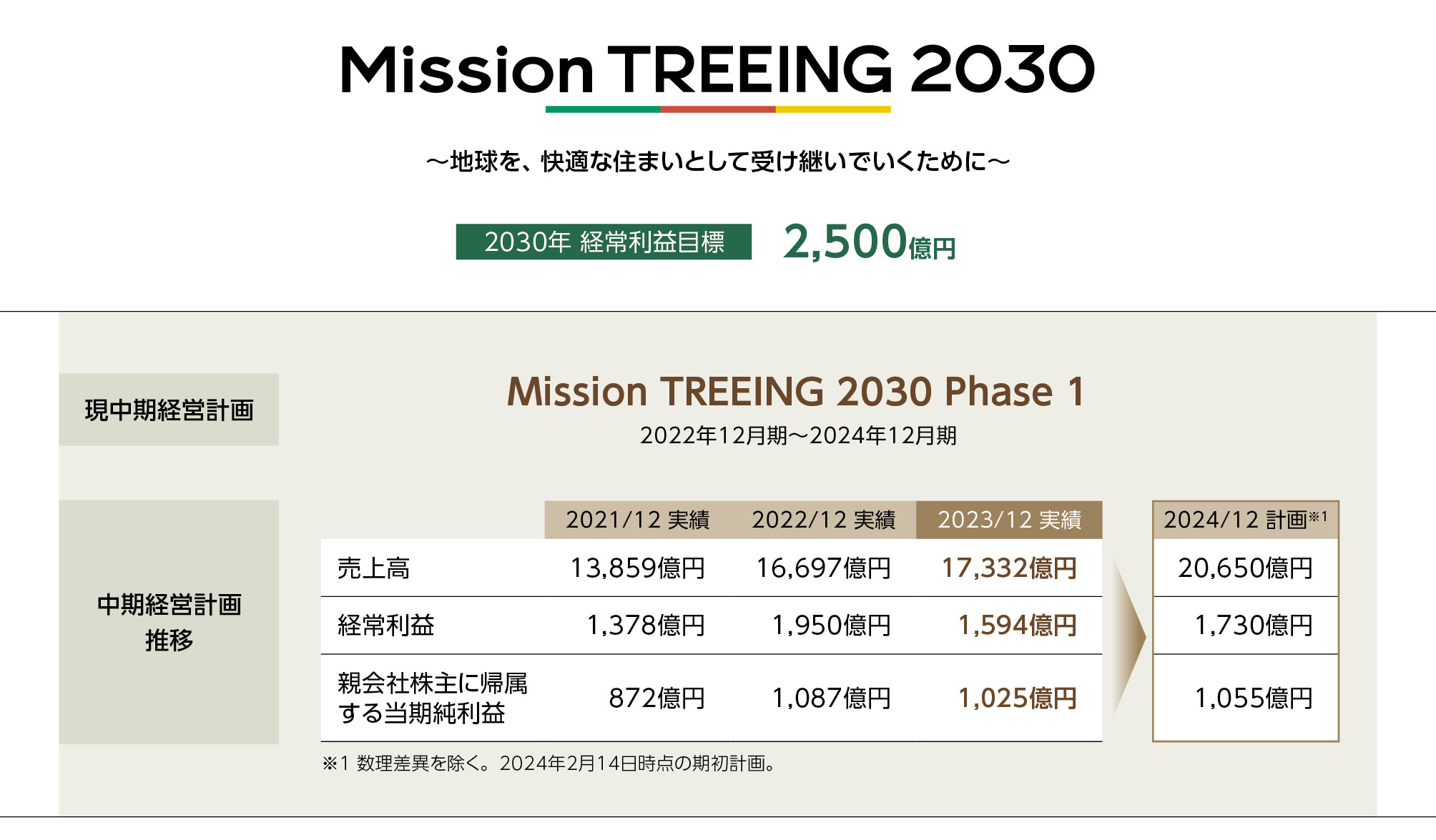

当社グループは、2022年に長期ビジョン「Mission TREEING 2030」を策定し、住友林業グループの2030年のあるべき姿をまとめました。長期ビジョンでは、当社の事業活動を通じて3つの価値:「地球環境への価値」、「人と社会への価値」、「市場経済への価値」を社会に提供することを目指しており、事業方針の柱の一つに「森と木の価値を最大限に活かした脱炭素化とサーキュラーバイオエコノミーの確立」を掲げています。

当社グループは1691年の創業以来、一貫して「木」に関わる事業を行ってきました。「木」には成長の過程で吸収したCO₂から炭素を内部に貯蔵する「炭素固定」という重要な機能が備わっており、伐採した木材を木造建築や家具などとして長期にわたり使い続けることで炭素を長期間、大気中に放出せず留めておくことができます。現在、地球温暖化対策として世界的に脱炭素が求められるなか、「木」に関する様々な事業をグローバルに展開する当社グループが果たすべき役割は、今後一層拡大していくと感じています。

当社グループでは、森林経営から木材建材の製造・流通、木造建築、バイオマス発電に至る「木」を軸とした独自のバリューチェーンを「ウッドサイクル」と呼んでおり、このサイクルをグローバルに展開することで、事業活動を通じた脱炭素社会の実現に加えて、生物多様性を含む地球環境の保全、人と社会への貢献、経済価値の創出に貢献します。そして、自社の事業活動を通じて「ウッドサイクル」を循環させることが、住友の事業精神である「自利利他公私一如」の理念の実現にもつなげられると確信しています。

前中期経営計画の振り返り

長期ビジョン「Mission TREEING 2030」のPhase 1である2022年から2024年にかけての3年間では、「木材資源の活用による脱炭素化への挑戦」、「収益基盤の強靭化の推進」、「グローバル展開の加速」、「持続的成長に向けた経営基盤の強化」、「事業とESG の更なる一体化」という5つの基本方針に基づいて、将来の成長と脱炭素化への貢献に向けた基盤づくりを推進しました。最終年である2024年12月期の通期連結業績は、売上高が初めて2兆円を超える2兆536億円、経常利益は当初計画の1,730億円を250億円上回る過去最高益1,980億円を達成することができました。中期経営計画期間を通じ、事業別には、建築・不動産事業が米国戸建分譲住宅事業を中心に計画を大きく上回り、国内住宅事業も主力の戸建注文住宅事業での販売単価と利益率の向上や関係会社の収益貢献もあり計画を達成しました。その一方で、木材建材事業と資源環境事業はウッドショックによる木材価格の高騰があったものの、その後の国内外での市況低迷により厳しい事業運営となりました。

建築・不動産事業では、全米でも住宅需要が旺盛なサンベルト地域に集中して進出している戸建分譲住宅事業において、地域密着型の経営を行っていることで優位性を発揮できたほか、住宅ローン金利が上昇したことで、戸建住宅市場全体の約9割を占める中古住宅が市場に出回りにくくなるロックイン効果※1が発生したことも、新築住宅ビルダーに優位に働きました。また、米国の不動産開発事業では、JPI社の買収により、Crescent社と合わせた米国での集合賃貸住宅の着工規模は全米4位相当に拡大しました。米国不動産開発市場は足元で厳しい環境となっていますが、戸建住宅の供給不足とアフォーダビリティ※2の問題が顕在化しており、慢性的な住宅不足という中長期的な視点からも集合賃貸住宅事業の事業拡大を図ります。

1 ロックイン効果:低金利から高金利への借り換えとなる状況下において、中古住宅の売却を控えようとすること。 2 アフォーダビリティ:住宅取得の負担能力を指し、住宅費(家賃または住宅ローン返済額)が世帯収入に占める割合で評価される。

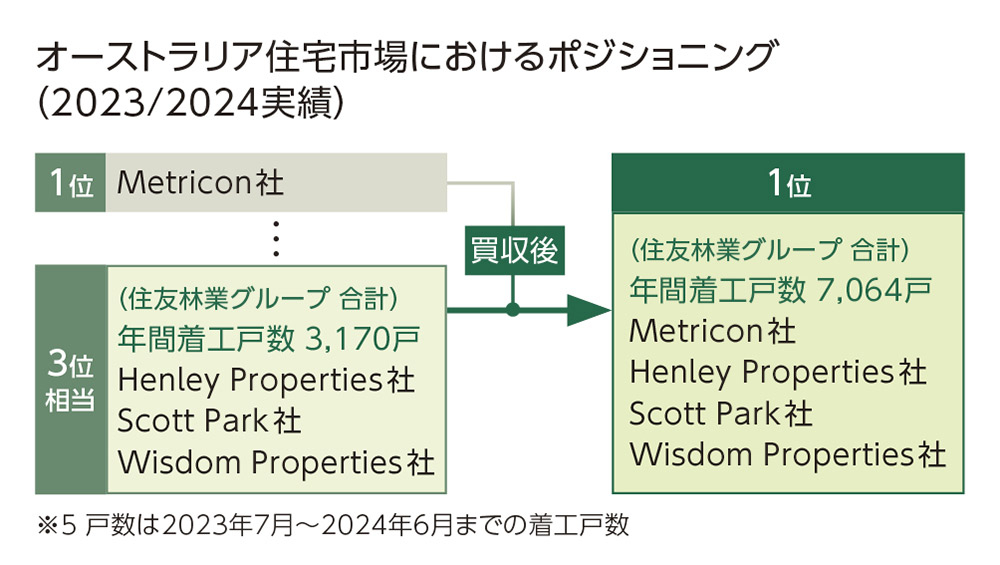

豪州での戸建住宅事業では、インフレにより資材価格や労務費が高騰したほか、コロナ禍の影響もあり行政手続きの遅延が慢性化して、工事進捗にも大幅な遅れが生じるなどしばらく厳しい状況が続いていましたが、西オーストラリア州において一次取得者を中心とした需要が大きく伸長したほか、豪州全体の販売単価の上昇と利益率の改善により業績は回復しつつあります。2024年11月に同国最大手のMetricon社を連結子会社化したことで、豪州における戸建住宅事業で圧倒的なシェアを獲得しました。

国内の注文住宅事業では、2021年から2022年末にかけてウッドショックによる木材価格や各種建設資材の価格高騰に見舞われ収益性が悪化しましたが、WEBサイトの拡充をはじめマーケティングのデジタル化を推進し、一次取得者から富裕層までの商品戦略再構築を図ると同時に、段階的に実施した価格の見直し効果もあり、受注棟数の確保と同時に販売単価の向上と利益率の回復を実現しました。一方、木材建材事業においては、新設住宅着工戸数の減少等を背景に厳しい市場環境が続きました。資源環境事業部門においても、再生可能エネルギー事業では、木質燃料価格の高騰により収益性が悪化し、森林資源事業では、中国向けをはじめとした輸出原木市場の低迷や植林事業地の整備にかかるコスト上昇等により苦戦を強いられました。

「森林」分野の事業方針である「循環型森林ビジネスの加速」においては、第一号森林ファンドによる森林資産の取得が順調に進みました。当社が従来から保有・管理している森林面積と合わせると、2024年末で36.5万ヘクタールに達しました。また、「木材」分野のテーマ「ウッドチェンジの推進」では、福島県いわき市で木材コンビナートの第一弾となる「木環の杜」を立ち上げ、2026年の商業生産開始に向けた準備を進めています。「Mission TREEING 2030 Phase 1」では、長期ビジョンの達成に向けてM&Aや新規事業への投資などを積極的に行いましたが、投資効果の具現化に向けて徹底的なPMI※3の推進に取り組んでいます。米国での戸建分譲住宅事業の規模拡大に欠かせない分譲用地は、2024年の販売実績をベースとして7年分以上の約80,000区画を確保できていますが、資金効率や在庫回転率を意識した事業運営がますます重要になっています。収益的には、全社損益は目標を達成しましたが、海外戸建住宅事業に依存する割合が大きく、木材建材事業や資源環境事業などの事業では、計画比での遅れも目立つため、課題の一つひとつを精査し、梃入れを図って改善を進める事業、抜本的な見直しを図るべき事業などを見極め、経営資源を再配分して全体最適を図っていきます。

3 PMI:「Post Merger Integration」の略で、企業買収後の経営、組織、文化などの統合プロセスを指す。

新中期経営計画「Mission TREEING 2030 Phase 2」の推進

当社グループはこのたび、2025年12月期から2027年12月期までの3年間を対象期間とする長期ビジョン「Mission TREEING 2030 Phase 2」となる新中期経営計画を策定しました。

この新中期経営計画では「飛躍的成長に向けた改革と具現化の3年」をテーマに、財務健全性を維持しつつ、積極投資を継続することで持続的かつ着実な利益成長を実現します。

基本方針

新中期経営計画では5つの基本方針を定めました。引き続き、グローバル展開を進め、稼ぐ力を向上するため経営基盤の強化を図り、事業活動を通じて脱炭素化への貢献、事業とESGの一体化を進めます。

新中期経営計画の前提となる事業環境は、国内住宅市場は人口減少に伴う市場の縮小が見込まれる一方、賃貸住宅やリフォーム市場は、相続対策や資産効果もあり当面安定した需要が期待されます。米国や豪州の住宅市場は、建設資材の高騰や、慢性的な人手不足による労務費の高騰やインフレ再燃、金利の高止まりといった懸念材料はあるものの、人口増加に対する慢性的な住宅供給不足により、底堅い需要があるものと想定しています。

そのような事業環境において、新中期経営計画の最終年度にあたる2027年12月期には、売上高3兆2,200億円、経常利益2,800億円を計画します。新中計期間におけるEPSの年平均成長率は14.7%と極めて高い水準を目指し、ROEは株主資本コストの7.4%を大きく上回る15%以上を計画しています。

前中期経営計画に続き、新中期経営計画においても、引き続き長期ビジョン達成に向けて積極的な投資を計画します。当社の事業を牽引する米国、豪州の戸建住宅事業、集合住宅や中大規模木造建築を中心とした不動産開発事業、そして国内外の木質建材製造拠点の拡充などに3年間合計で4,130億円を計画しています。積極投資によるさらなる事業拡大を進めることで、2030年をゴールとする長期ビジョン「Mission TREEING 2030」の実現を目指すと同時に、前中期経営計画の実績および今後の積極的な投資計画も念頭に、最終年である2030年の経常利益目標を2,500億円から3,500億円に引き上げました。国内外での経営基盤を拡充しながら、一段階上の企業価値向上を目指します。

木材建材事業

国内の戸建住宅着工戸数が減少するなか、国内の住宅建築市場を中心とした従来型の中間流通マージンに頼るビジネスモデルでの持続的な成長は困難と思われます。そこで鍵を握るのが、蓄積量が豊富な国産材の利用と住宅以外の建築市場での木造化の推進です。具体的には、国産材を活用した木材コンビナートの第一号案件として、福島県いわき市の「木環の杜」プロジェクトに着手しました。このプロジェクトでは、スギを中心とした国産材の積極的な活用を図ります。また、中大規模木造建築の普及や輸出市場へのアプローチも視野に入れ、製造から販売まで一貫した一体型のビジネスモデルを構築します。

また、「ホームエクスプレス構造設計」を通じて工務店やビルダーへの構造計算や図面作成などのサポートサービスを推進するほか、建材流通、物流業界の業務負荷低減に 資する「JUCORE見積」「ホームエコ・ロジスティクス」、また、建築時のCO₂排出量を見える化する「One Click LCA」など、木材建材事業の付加価値を高めるソリューション型機能とサービスの創出・具現化に取り組みます。さらに、新たに子会社化する予定の米国の製材事業会社Teal Jones Louisiana Holdings LLCを足掛かりに、豊富な資源量を誇るサザンイエローパインの植林資源を活用して米国における建設資材の供給体制の構築に取り組みます。

住宅事業

国内の新設住宅着工戸数は人口と世帯数の減少に伴い縮小する見通しですが、当社では、徹底的なコストダウンとデータ分析に基づいたマーケティングにより、お客様ニーズに沿った、しかもコスト競争力のあるセミオーダー型商品「Forest Selection」や平屋商品「GRAND LIFE」の商品力強化と同時に、富裕層向け「邸宅設計プロジェクト」の取り組みをさらに強化します。また、一次取得者向けの土地提案や分譲住宅事業用地の確保も含め、グループ横断での土地仕入れ体制を強化して着実に市場シェアの拡大を図ります。当社グループの最大の財産ともいえるこれまでに蓄積された膨大なリアルデータをデジタル化し、情報として業務変革に活用するDX、お客様目線に立ったイノベーションによる抜本的な業務改革と生産性向上も急ピッチで進めます。さらに、成長余地がある賃貸住宅・戸建分譲住宅・リフォーム・不動産仲介・賃貸管理・緑化などの事業基盤も強化します。

建築・不動産事業

引き続き米国と豪州を軸に、アジア、欧州において戸建住宅事業、集合住宅開発事業を中心とした不動産開発事業の拡大、また、国内外での中大規模木造建築を推進します。

米国の戸建分譲住宅市場は、今後も安定して伸長する需要に対して当面のあいだ供給不足の状況が続くものと見込まれ、当社グループでは、既に確保した80,000区画以上の土地と安定的な仕入れ体制を梃に引き続き優良な土地の確保に努め、2030年には現状の倍となる年間23,000戸の販売を目標とします。この事業は、短期的には住宅ローン金利や中古住宅市場の動向等に影響を受けますが、中長期的には需給ギャップを背景に確実な成長が見込まれており、事業拡大に向けて財務規律にも配慮しながら、慎重かつ積極的な投資を継続します。さらに、将来の労働力不足対策とサプライチェーンの安定化による収益力の強化に向けて、FITP事業※4も引き続き拡大させます。前期末時点で9カ所あるトラス・パネル工場を2027年には15カ所以上に拡大する予定で、グループ傘下の住宅会社と不動産開発会社の施工物件におけるカバー率も向上させていきます。

※4 FITP事業:トラスや床・壁パネルなどの設計、製造、配送、施工までを一貫して提供する「Fully Integrated Turn key Provider事業」の略。

集合賃貸住宅を中心に展開する米国の不動産開発事業は、金利が高止まりする厳しいキャピタル・マーケットのもと苦戦を強いられてきました。一方で、戸建住宅の供給不足とアフォーダビリティ問題から集合賃貸住宅の稼働率と賃料成長は安定しており、今後も金利、市場動向を注視しつつ、優良案件を厳選して事業化を進めます。また、世界的に見てオフィス需要はいまだ回復には至っていませんが、建設業界で、カーボンニュートラルに向けた取り組みが加速するなか、当社が強みとするマスティンバー建築による木造オフィスの需要は高まりつつあり、米国、豪州、欧州、日本で脱炭素型のサステナブルな不動産開発事業を推進します。

豪州も人口増加に対して慢性的な住宅供給不足の状況が続いており、中長期的に旺盛な住宅需要が続く見込みです。豪州戸建住宅事業は、2024年のMetricon 社買収により年間販売戸数が7,000戸超となり、全豪トップの圧倒的な市場シェアを獲得しました。また、販売戸数の拡大にとどまらず、Metricon 社が持つ豊富な商品ラインナップにより取扱商品の幅も広がりました。今後、スケールメリットを活かした資材の共同購買や工法開発、基幹システム統合、営業手法の変革など、シナジーの具現化および収益性の向上を図り、2030年には年間販売戸数10,000戸を目指します。

資源環境事業

社会全体のカーボンニュートラルに向けた取り組みが加速するなか、世界で森林由来の質の高いカーボン・クレジットの需要が高まっています。今後、第二号森林ファンドの設立も視野に国内外で適切に管理された森林面積の拡大を図り、持続的な林業の基盤を整備します。同時に、バイオマス発電向け木質燃料としての需要にとどまらず、化石燃料に代わるSAF(持続可能な航空燃料)※6や生分解性プラスチックなどバイオリファイナリー分野の成長ポテンシャルは高まっており、バイオマス発電向けの競争力のある木質燃料の開発やバイオリファイナリー分野も含めて木材資源の価値の最大化を目指します。

※6 SAF:「Sustainable Aviation Fuel」の略。廃食油、微細藻類、木くず、サトウキビ、古紙などを主な原料として製造され、化石燃料(石油など)からつくったジェット燃料と比べ、CO2削減効果がある。(参考:経済産業省 資源エネルギー庁HP)。

事業とESGの更なる一体化

ガバナンスの取り組み

政策保有株式については、取締役会で定期的に個別株式ごとのリターンや保有先との取引状況について検証し、保有の合理性や必要性を確認しています。2024年12月末時点での時価は、純資産に対し8%程度まで減少しましたが、今後も合理性を議論しながら縮減を進めていきます。役員報酬制度については、利益水準の上昇に合わせ変動報酬のベースとなる基準利益を1,000億円から一段階引き上げて1,500億円としました。また、報酬のうち15%を占める業績連動部分について、従来は当社株価成長率が2/3、温室効果ガス排出削減目標達成率が1/3でしたが、新中計からは株価成長率を1/3、温室効果ガス排出削減を2/3とし、サステナビリティ重視の姿勢を強化しました。

このほか、従業員持株会の拡充に加え、従業員向け株式報酬制度を新たに導入し、従業員の会社への帰属意識を醸成するとともに、役職員全員で業績や株価上昇への意識を高めてまいります。

人財戦略

長期ビジョン「Mission TREEING 2030」の目標の達成には、さらなるグローバル化の推進や新たな事業領域への挑戦に加え、既存事業の変革が求められます。そのためには、それに対応した人財の継続的確保・育成・エンゲージメントの向上を図るとともに、新規事業の創出や既存事業の変革などを「形にするちから」を有する人財の確保・育成が必要不可欠であると認識しています。

そのため当社グループは人財戦略として、「事業の変革と創造を担う人財の確保・育成」、「社員のパフォーマンスを最大化する仕組みと自由闊達な企業風土」、「健康経営の推進」の3つの柱を定めており、それを進めるための各種施策の相乗効果により、さらなる強固な事業基盤を構築することを目指しています。組織体制としては、2025年から本社管理部門を統括するコーポレート本部を設立し、計画的な人事ローテーションなどを通した人財育成を図ることで、海外事業部門等の支援を行う体制を構築して、組織力の底上げを図っていきます。

また、当社は2024年に発表した「住友林業グループDEI宣言」の通り、今後も役職員全員で「あらゆる人が尊重され、公平な環境のもと、組織社会において受け入れられている」職場環境を整えていくことを目指していきます。

脱炭素とネイチャーポジティブの実現に貢献

当社グループは事業活動を通じて「ウッドサイクル」を回すことで、森林のCO₂吸収量を増やし、木材製品とそれを利用する木造建築での長期にわたる炭素固定により、脱炭素社会に貢献しています。2018年8月に当時の基準でSBT目標の認定を取得しましたが、新たに2024年11月、2050年までの排出量ネットゼロを目標に、2030年までの短期目標を策定し、SBT認定を新たに取得しました。今後もカーボンニュートラルに向けた脱炭素化の取り組みに加えて、生物多様性、自然保全・回復に向けた取り組みを加速し、ネイチャーポジティブの実現に貢献していきます。

最後に

住友林業グループは経営理念として「公正、信用を重視し社会を利するという『住友の事業精神』に基づき、人と地球環境にやさしい『木』を活かし、人々の生活に関するあらゆるサービスを通じて、持続可能で豊かな社会の実現に貢献する」ことを掲げています。新たなステージ「Mission TREEING 2030 Phase 2」を迎え、長期ビジョン「Mission TREEING 2030」の達成に向けて、「森林」、「木材」、「建築」分野を中心に「ウッドサイクル」のグローバル展開を図り、森と木の価値を最大限に活かした当社の持続的成長と持続可能で豊かな社会の実現に向けて、国内外のステークホルダーの皆様とともに、事業を推進していきます。

代表取締役 社長

代表取締役 社長