アパート経営のリスクを解説。

失敗しないアパート経営のポイント

アパート経営をはじめとした不動産投資にはリスクがつきものです。不動産投資は金額も大きいため、考えられるリスクはすべて把握しておきたいものです。

アパート経営で失敗する人の多くは、代表的なリスクのみの想定しかしていません。そのため、想定外のトラブルが発生したときに対応できず、負債が残ってしまうケースがあります。

考えられるリスクを洗い出し対策を立てることで、そのリスクを最小限に抑えることができます。

アパート経営におけるリスクとは

アパート経営において想定されるリスクとはどういったものでしょうか。アパート経営における主なリスクを紹介します。

空室リスク

アパート経営では、家賃収入が大きな収入源です。

そのため、アパート経営で一番のリスクは空室です。空室があれば、空室分の家賃が入ってこないため収入は当然下がります。

たとえば、1棟4部屋の小規模のアパートを経営する場合、空室が1部屋あるだけで家賃収入が1/4減ることを考えれば、その重要さが分かるのではないでしょうか。

一般的には、ローンの返済や維持費の支払いがあるため、収入が減っても出費は発生します。

そのため、空室ができると分かった時点で、すみやかに次の入居者を探さなければなりません。

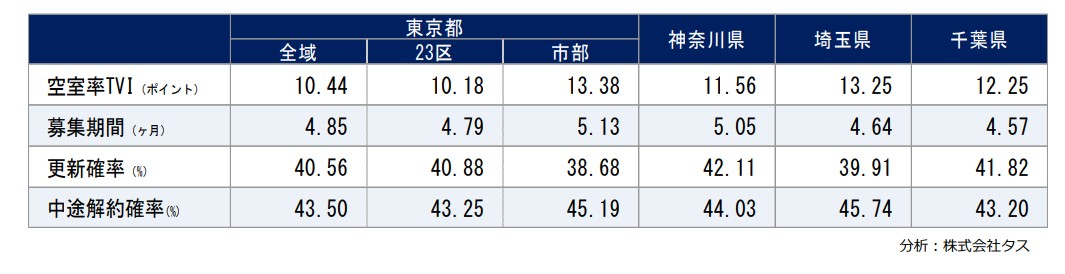

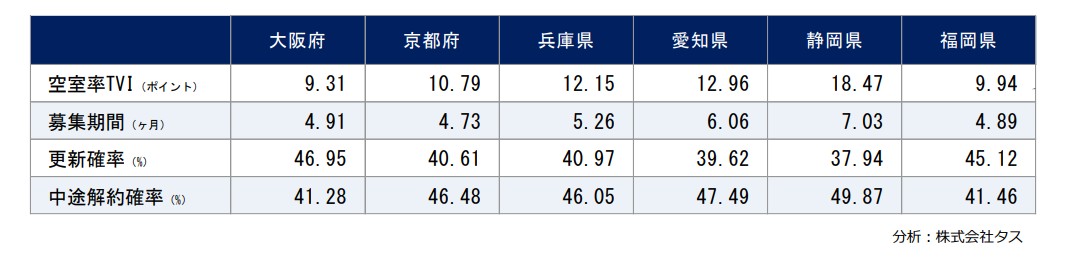

少し古い情報ですが、以下の表は不動産データを扱うタスが発表している「賃貸住宅市場レポート 首都圏版 関西圏・中京圏・福岡県版 2022年12月」から、首都圏と関西、中京、福岡県の空室率や更新確率をまとめたものです。

タス「賃貸住宅市場レポート 首都圏版 関西圏・中京圏・福岡県版 2022年12月」より

ほとんどの都市では空室率が12~15%の範囲ですが、静岡県では18.47%と高い数値になっていることから、地方都市での空室リスクの高さがうかがえます。

また、すべての都市で更新確率が40%程度のため、4年もあれば、ほとんどの入所者が入れ替わることが読み取れます。

単身者向けの物件では入学や入社、転勤が発生する1~3月は入れ替わりが激しい期間です。その期間に空室になるのは仕方ありません。問題は時期にかかわらず退去が発生したり、空室が続いたりする場合です。

特に、空室期間が長く続く場合、周囲の環境や設備、条件に問題があることが考えられます。周囲の環境や競合物件を調査し、自身の物件と比較することで対策を検討しましょう。

家賃滞納リスク

空室と同じく、収入にかかわるのが家賃滞納リスクです。

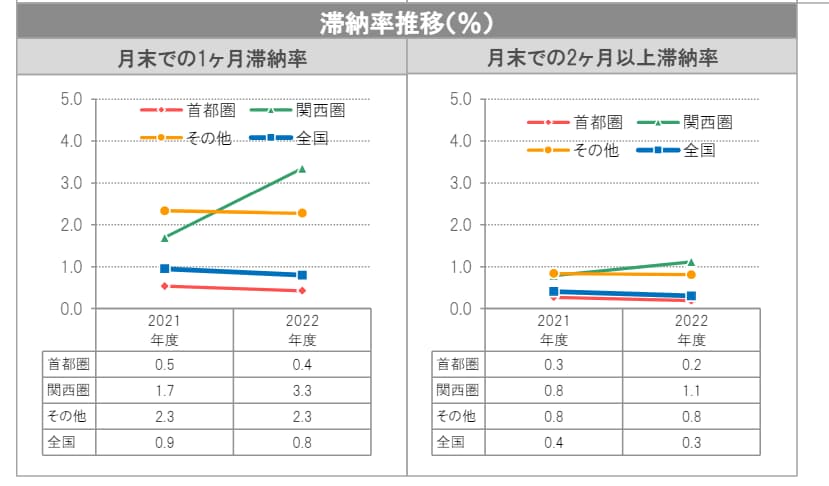

以下の表は、日管協総合研究所「第27回 賃貸住宅市場景況感調査『日管協短観』」からのもので、2022年度(2022年4月~2023年3月)での首都圏と関西、及びそれ以外の県の家賃滞納率です。

全国平均で1カ月未満の家賃滞納率は0.8%、2カ月以上では0.2%という結果でした。

関西圏では1カ月の滞納率が3.3%と、2021年度の1.7%から大きく上昇していることがわかります。

以前は、3カ月分の敷金をもらうことによって、退去時の家賃滞納の対策をしていました。しかし、最近では入居時の負担を減らすため、敷金が取れなくなっています。

また、連帯保証人となれる人が高齢になってしまい、負債の支払い能力が乏しいケースも多くなり、連帯保証人制度が機能しない状態になってきました。

近年では連帯保証人の代わりに、家賃債務保証会社を利用することによって、家賃滞納リスクを予防しています。

入居者トラブル

アパート経営では、騒音や悪臭をはじめとする入居者トラブルがつきものです。入居者トラブルは当事者だけでなく、周囲の入居者にも影響を与えます。そのため、入居者トラブルを理由に退去するケースもあります。

入居者トラブルは素早く適切な対応が大切なことから、実績のある管理会社を選ぶようにしましょう。

また、入居者トラブルを未然に防ぐためには、入居時の審査がポイントです。しかし、審査が厳しすぎると入居者が決まらなくなるリスクもあるため、適切な審査基準を設けるようにしましょう。

賃料の下落

アパート経営には、賃料が下落するリスクも潜んでいます。賃料下落リスクの原因は空室対策です。

アパート経営では、空室対策として賃料を下げることにより、部屋ごとに賃料が異なるケースが多くあります。

リスクとなるのは、賃料が下がったことを同じアパートの入居者が知ってしまう場合です。

空室の賃料が、入居者が支払っている賃料よりも低い場合「住んでいる部屋の賃料を下げてほしい」という要求がくるケースがあります。

この場合、空室が増えることを恐れて賃料を下げることがほとんどです。そこから賃料の値下げがアパート全体に波及していくと、結果的に家賃収入が減少します。

賃料下落リスクを下げるためには、人気設備の設置など、建物計画時の周辺物件との差別化も重要ですが、事業開始後は早期の空室対応がポイントです。

アパートローン支払いリスク

アパート経営は家賃収入を得ながら、ローンを返済します。本来であれば、返済可能な金額でローンを組むため、リスクとしては認識されません。

しかし、空室増加や賃料下落によって家賃収入が減ることで、ローンが支払えなくなるケースがあります。

また、ローンを変動金利で組んでいる場合も注意が必要です。金利が上がることによって、ローン返済額が想定以上となり、ローンを支払えなくなる可能性があります。

ローン支払いリスクは投資家の資金力も影響します。投資家本人に資金力があれば、借入金自体を少なくすることでリスクヘッジが可能です。

ローン返済リスクは投資家自身でコントロールできます。余裕をもってローンを組むことが大切です。

資金不足

資金不足もアパート経営のリスクです。アパート経営は投資額が高額なことから、ローンを組むことが一般的です。

しかし、地震や台風などの自然災害や、事件による火災の発生によって、予想もしなかった出費が発生するケースがあります。

急な出費によって資金不足に陥るパターンもあるため、考えられるリスクは対策を講じておきましょう。

災害に関しては、保険の加入によってリスクヘッジが可能です。昨今では各地で震度5レベルの地震やゲリラ豪雨などがよく発生しているため、自身の物件周辺のハザードマップなどを調べておくことも大切なリスクヘッジです。

老朽化リスク

どのような建物であっても、外壁や設備のメンテナンスをしなければ、老朽化が進みます。

老朽化のリスクを抑えるためには、信頼できるハウスメーカーに依頼することが大切です。部屋の壁紙のような内装なら大きな金額はかかりませんが、共用部や水回りといった設備のメンテナンスは高額になるかもしれません。

大手メーカーであれば、メンテナンス部材の調達でコストメリットがあるケースや、耐久性の高いオリジナル部材を提供してくれることがあります。

できるだけ出費を抑えたいからといって、その場しのぎのメンテナンスをしていては、物件の価値も下がっていきます。収支のバランスを考えた適切な対応が重要です。

不動産は大切な資産でもあるので、しっかりメンテナンスをおこなうことで、老朽化のリスクヘッジをしましょう。

アパート経営の重要ポイント

アパート経営はリスクを把握したうえで、適切な対策をすることが必要です。特に一番大きなリスクである空室リスクの対策をしっかり考えることは、アパート経営の重要なポイントといえます。

適切な空室対策と、信頼できる管理会社の選び方、アパート経営における考え方について解説します。

空室対策

アパート経営の極意とは空室対策のことといっても過言ではないくらい重要なことです。

物件を差別化することは、空室対策に大きな効果があります。新築の際には、周辺の競合物件を調べたうえで、競合物件にはない特徴を出すことで、差別化が図れます。

また、築年数が経過した物件でも、リフォームやリノベーションをすることで、差別化を図れば、物件の価値を上げることにつながります。その結果、対策前よりも多くの収入を得ることも可能です。

注意点は幅広くやりすぎないことです。差別化を図るためにさまざまな設備をつけてしまい、中途半端な物件になってしまうことがあります。

「ペット可」や「女性専用」「外国人向け」といったターゲットを明確にしたうえで、それに見合ったサービスをつければ、差別化は成功です。

ただし、ターゲットに特化し過ぎてしまうと、時代の変化に対応できなくなるため、よく考えて差別化を企画しましょう。

管理会社選び

アパート経営で大きな役割となる入居者の募集や賃貸契約は、管理会社に依頼することが一般的です。そのため、アパート経営で成功するには優秀な管理会社を選ぶことが大切です。

優秀な管理会社なら、有効な募集戦略や空室対策を提案してくれます。逆に空室対策として簡単に賃料を下げることを提案してくる管理会社は気をつけた方がよいといえるでしょう。

管理会社は多数の大家と契約しています。空室対策を優先的にしてもらうために、管理会社の担当者と親しくしておくことが大切です。

また、トラブルをスムーズに対応してくれる管理会社を選ぶことも大切です。大家に対して真摯に対応しない管理会社は、トラブル発生時にも同様な対応をします。

日々のやりとりなど、日常の業務への対応で見極めましょう。

専門家に相談する

大家はアパート経営におけるタスクをひとりですべて背負う必要はありません。建築会社や管理会社だけでなく、資金の相談ができる税理士や弁護士、金融機関、リフォームをお願いする内装・外装業者といった専門家が助けになってくれます。

専門家たちとチームとなることで、アパート経営はより安定します。ひとりで抱え込まずに迷わず専門家に相談しましょう。

アパート経営はリスクが高いだけ?

ここまではアパート経営のリスクについて解説してきました。空室をはじめとして、家賃滞納や入居者トラブルといったさまざまなリスクが存在します。アパート経営のリスクを知ったことで不安を抱いた方もいるでしょう。

しかし、アパート経営はリスクがあるだけではありません。社会保障・人口問題研究所が「日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)」を2019年に発表しました。その中では総世帯数こそ減少傾向にあるものの、単独世帯や夫婦のみといった小規模世帯は増加傾向にあると推計されています。

小規模世帯がターゲットとなるアパート経営においては、この推計はポジティブなものといえるでしょう。空室対策や管理会社選びといったポイントを押さえ、適切な対策をすることで安定した収入を得ましょう。

お電話でのお問い合わせはこちら

フリーコールにて受付致します。

0120-666-000