- ホーム

- 企業・IR・ESG・採用

- サステナビリティ

- 環境

- TNFD・LEAP分析

TNFD・LEAP分析

自然関連課題の住友林業グループへの影響(TNFD・LEAP分析)

2023年末から2024年にかけ、本社部門、事業部門のメンバーからなるワーキンググループを組成し、自然への依存・影響、リスク・機会に関するLEAPアプローチ※による分析を実施。その結果を2024年3月に取りまとめました。なお、同アプローチの各プロセスで使用したツールはいずれもTNFDが推奨するものです。

※LEAPアプローチ:TNFDが開発した、事業における自然との接点や自然との依存関係、影響、リスク、機会など自然関連課題を評価するための統合的なアプローチ。「Locate:発見」「Evaluate:診断」「Assess:評価」「Prepare:準備」というプロセスで構成

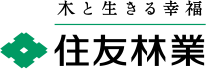

住友林業のビジネスと自然の関係(例)

※1ネガティブな影響:開発による一時的な土壌の劣化

ポジティブな影響:適切な管理による森林生態系サービスの強化

※2リスク:植林地での土砂崩れ

機会:生態系サービスのマネタイズ機会、木材製品の付加価値向上

- 関連情報はこちら

優先拠点の特定(Locate:発見)

Locateのプロセスでは、住友林業グループのサプライチェーンを俯瞰して各拠点の自然との接点を調べ、対応を優先すべき拠点を特定しました。

まず、自然との接点が特に大きいと考えられる4つの事業(木材建材事業、住宅事業、建築・不動産事業、資源環境事業)を対象に、各事業における直接操業とサプライチェーン上下流の拠点から拠点数が特定の事業に偏らないように148拠点を評価対象として選定しました。

| 事業 セグメント |

事業 | 上流 | 直接操業 | 下流 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 対象・情報源 | 分析対象 拠点数 |

対象・情報源 | 分析対象 拠点数 |

対象・情報源 | 分析対象 拠点数 |

||

| 木材建材 事業 |

製造 | サプライヤーリスト | 4 | 自社の製造工場 | 12 | 販売先:住宅事業と同じ、また大半が他社のため分析対象外 | ‒ |

| 流通 | サプライヤーリスト | 4 | 分析対象外 | ‒ | 販売先:分析対象外 | ‒ | |

| 住宅事業 | 戸建注文

・分譲 |

サプライヤーリスト | 4 | 自社の区画が多い分譲住宅エリア | 8 | 使用:分析対象外

廃棄:処分量が多い処分場 |

10 |

| リフォーム | 戸建注文・住宅と同じ | ‒ | 受注金額1億円以上の拠点 | 5 | 使用:分析対象外

廃棄:戸建注文・分譲と同じ |

‒ | |

| 緑化 | 資材のサプライヤーリスト | 8 | 面積の大きい環境緑化対象の緑地 | 20 | 使用:分析対象外

廃棄:戸建注文・分譲と同じ |

‒ | |

| 建築・不動産事業 | 戸建・分譲住宅 | 建築資材のサプライヤーリスト | 6 | 米国(16州)、豪州(5州)の戸建・分譲住宅エリア | 29 | 使用:分析対象外

廃棄:最終処分はスコープ外 |

‒ |

| FITP | サプライヤーリスト | 2 | パネル工場 | 5 | 使用:戸建・分譲住宅と同じ | ‒ | |

| 不動産開発 | 建築資材のサプライヤーリスト | 1 | インドネシア・タイの開発事業 | 2 | 使用:分析対象外

廃棄:最終処分はスコープ外 |

‒ | |

| 資源環境 事業 |

国内社有林 | 木材建材事業のサプライヤーリストを利用 | ‒ | 国内社有林(日向、紋別、新居浜) | 14 | 使用:自社の木材建材事業へ販売のため対象外 | ‒ |

| 海外森林

管理 |

‒ | 海外森林管理(ニュージーランド、パプアニューギニア、インドネシア) | 5 | 使用:主な販売先 | 2 | ||

| バイオマス発電 | ‒ | バイオマス発電所 | 6 | 廃棄:主な取引先 | 1 | ||

| 計 29 | 計 106 | 計 13 | |||||

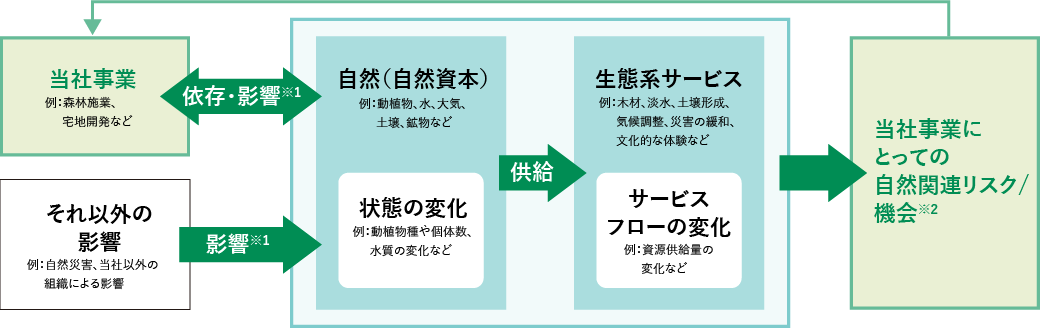

次に、地理情報システム(GIS)等を用いて拠点の位置情報と、自然関連リスク分析ツールであるENCORE※1等を用いて生態系情報を重ね、評価しました。その結果、上記148拠点のうち、財務的に重要な拠点、あるいは生態学的に繊細なエリアに位置する拠点を絞り込みました。

財務的に重要な拠点(図「優先エリアの区分」のB)については、ENCOREによる評価項目の1つ以上が非常に高く、かつ各事業に占める売上や取引額の割合が10%以上で有事の際に1年以内に代替が困難と考えられる拠点であることを基本的な判定基準として、実態を踏まえて選定しました。

生態学的に繊細なエリアに位置する拠点(図「優先エリアの区分」のC)については、各拠点が位置する生態系の繊細さを、ENCOREやIBAT※2等を用いて、5要件(①生物多様性の重要性、②生態系の高い完全性、③生態系の完全性の急速な減少、④生態系サービスの提供重要性、⑤物理的な水リスク)を5段階のスコア(1~5)で評価し、5要件の平均スコアが4以上となる拠点を選出しました。

※1ENCORE:Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposureの略。自然資本分野の国際金融業界団体Natural Capital Finance Alliance他が開発した自然関連リスク分析ツール

※2IBAT:Integrated Biodiversity Assessment Toolの略。国連環境計画の世界自然保護モニタリングセンター他が世界の生物多様性情報を統合して開発した生物多様性統合評価ツール

優先エリアの区分

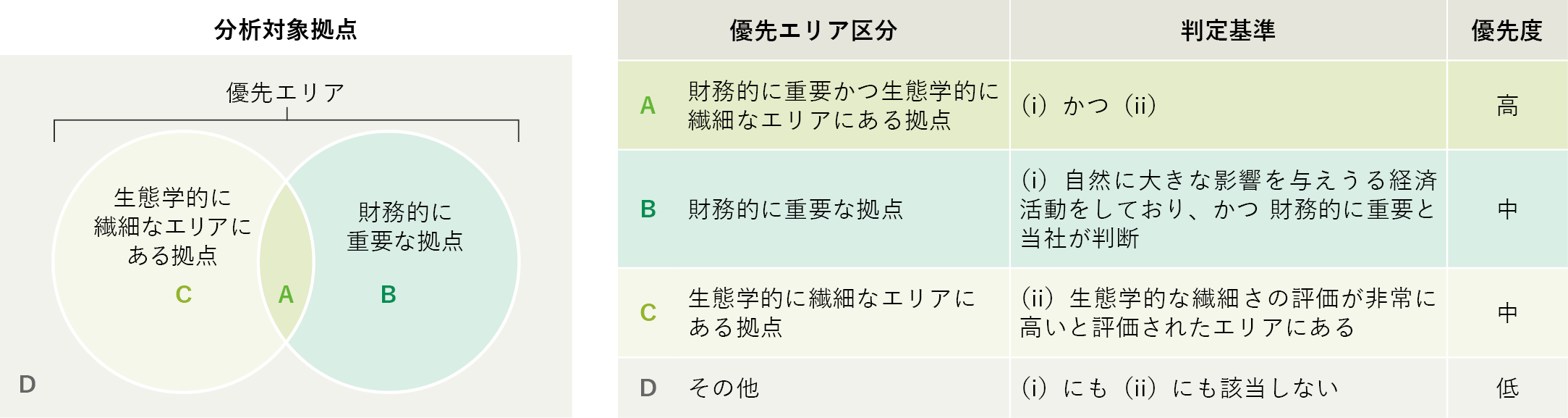

その結果、優先的に対応していく必要のある「優先拠点37拠点」として特定しました。また、財務的に重要かつ生態学的に繊細なエリアに位置する優先拠点(図「優先エリアの区分」のA)としてインドネシアの海外森林管理「ワナ・スブル・レスタリ(WSL)、マヤンカラ・タナマン・インダストリ(MTI)、クブ・ムリア・フォレストリ(KMF)」と、製造工場の「クタイ・ティンバー・インドネシア(KTI)」の2拠点を特定しました。

特定された優先拠点と各拠点が位置する生態系の繊細さのスコア

| 生物多様性 の重要性 |

生態系の完全性(高い完全性) | 生態系の完全性(急速な減少) | 生態系サービスの提供重要性 | 物理的な 水リスク |

総合評価 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| WSL/MTI/KMF | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.4 |

| KTI | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4.0 |

生態学的に繊細なエリアの評価基準と使用した分析ツール

| 生態学的に繊細なエリアの要件 | 概要 | 評価に使用したツール※1 | |

|---|---|---|---|

| ①生物多様性の重要性

Biodiversity Importance |

生物多様性が重要な地域(保護区、科学的に重要とされる地域、絶滅危惧種が存在する地域等) | World Database on Protected Area(WDPA):世界中の陸域や海洋の保護地域などを包括的にまとめたデータベース Key Biodiversity Area(KBA):科学的に生物多様性の重要性があると認められた地域 IUCN Red List of Threatened Species:世界中の絶滅危惧種をまとめたもの |

|

| 生態系の完全性Ecosystem Integrity | ②高い完全性※2

High Integrity |

生態系の完全性(生態系の構成、構造、機能が自然の変動範囲内にある度合い)が高い地域 | Biodiversity Intactness Index:世界中の各地点における生態系の完全性を0から1で示す指標 IUCN Red List of Ecosystem database:生態系面積と生態系の完全性に関するデータを統合し、生態系の崩壊リスクの傾向を地理的にまとめたもの |

| ③急速な減少※2

Rapid Decline |

生態系の完全性が急速に失われることで生態系サービス提供の回復力が低下している地域 | Biodiversity Intactness Index:生態系の完全性を表す指標であり、国別の時系列における変化を生態系の完全性の変化を用いて評価(指標に関しては同上) | |

| ④生態系サービスの提供重要性※2

Ecosystem Service Delivery Importance |

先住民族コミュニティや地域社会を含む生態系サービス提供が重要な地域 | ENCORE:生態系サービスを提供する上で重要な自然資本の減少・枯渇のホットスポットを地点ごとに示すマップ LANDMARK:先住民や地域住民をはじめ世界中の各地点における土地の所有情報などをプラットフォーム化したもの |

|

| ⑤物理的な水リスク

Water Physical Risk |

水利用の制限、洪水、水質の悪化など物理的に水リスクが高い地域 | Aqueduct:各地点における水量、水質、風評リスクなど13の水リスク指標を組み合わせて総合的な水リスクスコアを算出したもの | |

※1TNFDのLEAPガイダンスに記載のツールからデータの利用可否、評価対象の自然資本等をもとに総合的に評価基準を抜粋

※2②高い完全性、④生態系サービスの提供重要性については、拠点の周辺に50kmバッファーを設定し、評価用データセットとの重なりの有無を面的に判定。③急速な減少については、海外森林管理・経営を本格化した2000年を基準年とし、2023年を比較年とした

※上表はGuidance on the identification and assessment of nature-related issues: The LEAP approach v1.0等を基に作成

※面的な広がりを持つ社有林は、地理的な塊毎に重心と30~50kmのバッファーを設定し、バッファーに含まれない飛び地には個別に重心を設けて分析し、よりリスクの高い結果を優先してその結果を統合

- 関連情報はこちら

優先拠点の診断(Evaluate:診断)

Evaluateのプロセスでは、優先拠点37拠点における当社グループ事業の自然への依存と影響を評価しました。Locateのプロセスで得たENCOREの結果、そしてAqueductやIBAT等の分析ツールから地域特性を踏まえて、優先拠点ごとの依存と影響を定性的に評価しました。影響は、分析ツールのほか事業を通じた自社の知見も加え、ポジティブ・ネガティブの両面で評価しました。その主な診断結果は下記の通りです。

アクセスと利益配分(ABS)について、先住民族や地域コミュニティが持つ遺伝資源に関しては、特に留意する地域はありませんでしたが、広大な面積を必要とする森林や木材資源を考える上では、重要な課題であり、今後も継続して関係構築に努めます。

| 事業セグメント | 依存 | ポジティブな影響 | ネガティブな影響 |

|---|---|---|---|

| 木材建材事業 | 森林生態系による木材供給サービス 土壌保持・洪水防止サービス |

(生産活動が主であるため該当なし) | 原木調達に伴う周辺森林の改変や土壌劣化 製造工場からの排水による周辺水域への水質汚染 |

| 住宅事業、

建築・不動産事業 |

土壌保持・土砂災害防止サービス | 住宅・施工敷地内での自然共生の機能強化(緑化、保水・透水舗装、生物多様性に対する取り組み等)による生態系サービス(雨水涵養、水質浄化、生息地提供)の維持・向上 | 分譲地開発に伴う廃棄物排出、水資源利用、外来生物種の侵入 |

| 資源環境事業 | 森林生態系による表層水・土壌の供給サービス 発電燃料の原材料供給サービス(木材、PKS※、石炭) 蒸気タービン方式発電に用いる地表水の供給サービス |

持続可能な森林・泥炭地管理による生態系サービス(炭素貯蔵、水循環、防災、生息地提供)の維持・向上 発電事業における木質チップ利用による木質資源需要の下支えが地域の持続可能な森林管理を促進 |

森林に依存するコミュニティの生活への影響 樹木伐採による動植物の生息地分断 発電施設に起因する廃棄物排出や水質・大気汚染 |

※PKS:Palm Kernel Shellの略。パーム椰子殻のこと

環境影響の定量的分析(LIMEを用いた試算)

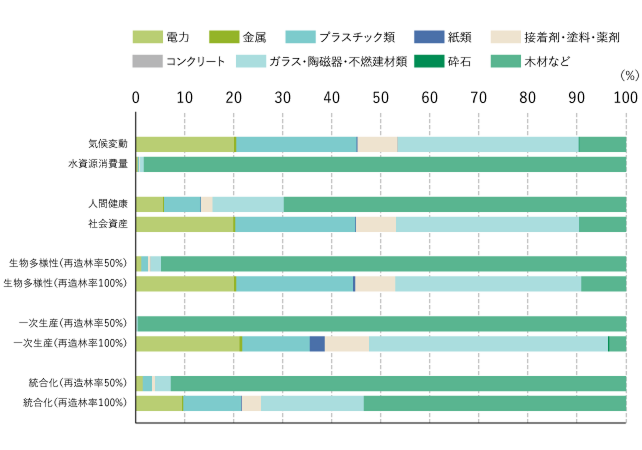

事業活動に伴う自然に関わる環境影響の定量的な把握を目的として、LIME3※1によるライフサイクルアセスメント(LCA)の試算を進めています。

2025年は、住友林業グループのマテリアルバランス分析結果を中心に、バリューチェーン上流の原材料および主に製造事業などでの電力・燃料について、LIME3による定量評価を試みました。

LIME3では、人間健康被害、資源消費による社会資産の毀損、生物の絶滅確率を指標とした生物多様性損失・樹木の一次生産の阻害を、それぞれの指標で示します。

生物多様性の損失や樹木の一次生産に関わる項目は、森林の伐採後の再造林率を50%と仮定すると、影響に占める割合は木材がほとんどとなり、全ての指標を統合化した結果も、木材が大きく影響を与えることが再認識されました。一方で、再造林率を100%として試算すると、生物多様性の損失や樹木の一次生産に与える影響が少なくなることも確認できました。当社は今後も持続可能な木材調達を推進し、その影響もLIMEなどのライフサイクルアセスメントの手法も用いながら定量的な把握を目指します。

LIME3は現在国レベルでの係数しかないこと、木材生産の際の土地利用改変や植林による維持に関しては調査中で、地域ごとの平均値を使っていることなど、今後も分析を改善する必要があります。

当社は「金融/投資機関による自然関連情報開示促進と国際標準化を前提としたネイチャーフットプリントの開発と実証事業」(内閣府BRIDGE※2)の事業者のメンバーとして参加し、LIMEによる試算を進めています。その事業では今後、国レベルより詳細な地域レベルでの生物多様性や生態系サービスフットプリント開発を進める予定であり、当社の木材を中心としたバリューチェーン上流での評価も実施する予定です。

※1LIME3(Life cycle Impact assessment Method based on Endpoint modeling 3) :日本発のライフサイクル影響評価手法として、最新の自然科学と社会科学の知見と解析手法を活用し、LCAに限らず、環境効率、環境会計、フルコスト評価等様々な分野において活用されています

※2内閣府BRIDGE:内閣府総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)の司令塔機能を生かし、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)や各省庁の研究開発等の施策で生み出された革新技術等の成果を社会課題解決や新事業創出、ひいては、我が国が目指す将来像(Society 5.0)に橋渡しするため、官民研究開発投資拡大が見込まれる領域における各省庁の施策の実施・加速等に取り組むプログラムです

当社事業全体のLIME3による影響評価

特定した主なリスク・機会 (Assess:評価)

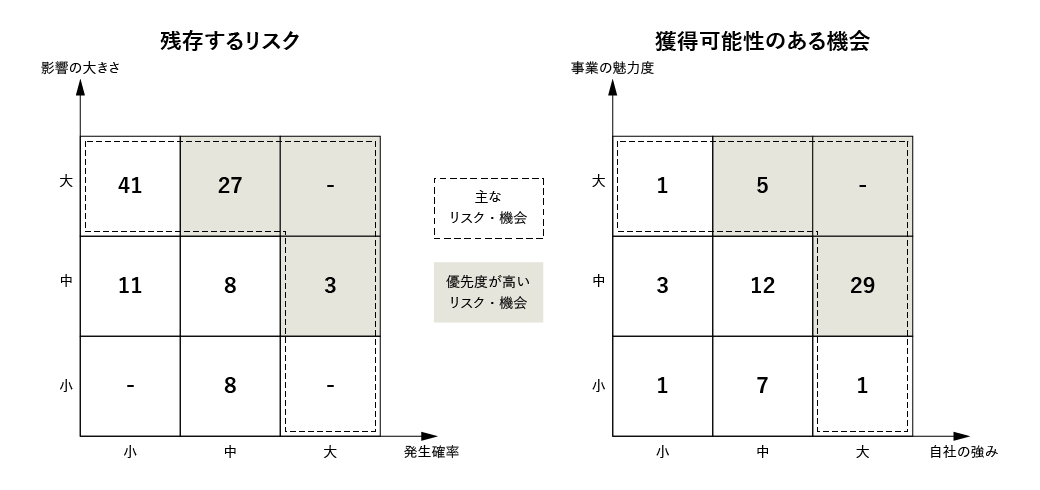

Assessのプロセスでは、Evaluateのプロセスで診断した自然への依存と影響から生じる事業上のリスクと機会を明らかにし、それぞれ定性的な評価を行い、主なものを特定しました。まず特定の事業に偏らないよう優先拠点からまんべんなく選定した25拠点を対象としてリスク・機会の分析を行い、すでに対応している内容を踏まえ、残存するリスクと獲得可能性のある機会の優先度を定性的に評価しました。

残存するリスクについては、事業における財務的な影響を「影響の大きさ」、過去事例と既存の取り組みの有無を「発生確率」という基準で定性的に優先度を評価しました。獲得可能性のある機会については、2030年までの市場規模の増加額※を「事業の魅力度」、その機会獲得における当社の優位性を「自社の強み」という基準で定性的に優先度を評価しました。

| 影響の大きさ | 発生確率 | ||

|---|---|---|---|

| 定義 | 事業における財務的影響 (拠点の売上と代替可能性) |

過去の類似の発生事例と既存取り組みの有無 | |

| 基準 | 大 | 事業本部の売上の10%以上に影響 | 過去に発生しているが既存の取り組みがない |

| 中 | 10%以下だが、1年以内には代替困難 / 10%以上だが、1年以内に代替可能 |

過去に発生しているが既存の取り組みがある / 過去に発生しておらず既存の取り組みがない |

|

| 小 | 1年以内に代替可能 | 過去に発生しておらず既存の取り組みがある | |

| 事業の魅力度 | 自社の強み | ||

|---|---|---|---|

| 定義 | 2030年までの市場規模の増加額※ | 機会獲得における当社の優位性 | |

| 基準 | 大 | 30兆円~ | 関係リソースを有しており、既存の取り組みがある |

| 中 | 5兆円~30兆円 | 関係リソースを有しているが既存の取り組みがない / 関係リソースを有していないが既存の取り組みがある |

|

| 小 | ~5兆円 | 関係リソースを有しておらず既存の取り組みがない | |

※2020年7月にAlphaBeta社が発行した「INDENTIFYING BIODIVERSITY THREATS AND SIZING BUSINESS OPPORTUNITIES」と同年同月に世界経済フォーラムが発行した「New Nature Economy Report II: The Future of Nature and Business」をもとに試算

| 事業 本部※ |

事業 | 移行リスク | 物理的リスク | 機会 | |

|---|---|---|---|---|---|

|

木材建材事業 |

木材・建材の流通・製造 |

N |

土壌・水質汚染に関する法規制の厳格化への対応コスト増加 周辺生態系に影響を及ぼすエリアでの林道整備に伴う、地域コミュニティ・NGOとの軋轢の発生による売上減少 廃棄物・水利用・土壌汚染、土地改変による保護区などへの影響に伴う、訴訟発展や法規制の厳格化への対応コスト増加 |

周辺地域の水の利用可能量の減少に伴い、使用可能な水が減少することによる売上減少 地震発生時の火災・地盤沈下・津波・土砂災害に伴う、操業停止による売上減少 噴火発生時の火災・火山灰に伴う、操業停止による売上減少 |

天然木から植林木への転換による調達コスト減少 製造工程でのさらなる節水や水利用の削減・効率化による水調達コスト削減 住民参加型の木材生産(社会林業)に伴う、安定した原料調達の維持によるコスト減少 |

| C ・ N |

違法・持続可能でない森林伐採に関連する法規制の厳格化への対応によるコスト増加 脱炭素化推進などに向けた木材製品の需要増加に伴う、木材調達価格の高騰によるコスト増加 |

大雨などの水害の激甚化に伴う、または操業停止による売上減少及び復旧コスト増加 工場近隣の植林地の土砂災害発生に伴う、操業停止による売上減少及び復旧コスト増加 調達先の災害や生態系の劣化に伴う、木材供給量の減少による調達コスト増加 |

バイオリファイナリー技術及び新製品開発による売上増加 マスティンバー市場向けの新製品開発による売上増加 建築市場のサーキュラーエコノミー化に資する新製品開発による売上増加 |

||

|

住宅事業 |

注文住宅 、 分譲住宅 、 緑化(日本国内) |

N |

廃棄物・水利用・土壌汚染による周辺のコミュニティや生態系へ悪影響を与えることに伴う、法規制の厳格化への対応によるコスト増加 騒音・振動対策、粉じん対策、自生種を使用した植栽など、生態系への影響の低い技術の導入遅れに伴う、対策費用増加によるコスト増加 |

― |

廃棄物の発生抑制、有価物化推進による産業廃棄物の処理コスト減少 生態系への影響を低減した緑地管理(農薬や肥料の使用量削減、剪定強度の緩和など)によるコスト減少(例:グリーンキーピング) 指定管理業務において公園内の希少種植物、自生種の特定・保護、環境教育事業の展開による利用者の増加に伴う委託元企業からの信頼向上及び長期契約の実現による売上増加 |

| C ・ N |

― |

災害リスク増大に伴う、施工遅延による売上減少 災害リスク増大に伴う、保険会社への保険料支払いコスト増加 |

住宅・施工敷地内での自然共生の機能強化(緑化、保水・透水舗装、生物多様性に対する取り組みなど)に伴う、プレミアム価格での販売による売上増加 | ||

|

建築・不動産事業 |

戸建事業(海外) 、 建材製造(米国) 、 不動産開発(日本 、 海外) |

N |

環境負荷低減技術の導入遅れに伴う、汚染対策コスト増加 生態系に与える影響を低減する技術(騒音・振動対策、粉じん対策、自生種を使用した植栽など)の導入遅れに伴う対策コスト増加 |

― |

建築時の効率的な建築手法(パネル化・トラス化)の促進によるコスト減少 廃材を再利用した新製品開発による売上増加 認証木材の調達、リサイクル材の使用、工場での認証取得に伴う、顧客からの評判向上による売上増加 |

| C ・ N |

脱炭素化推進などに向けた木材製品の需要増加に伴う、木材調達価格の高騰によるコスト増加 | 自然災害リスクの増大に伴う、工事中物件の保険料支払いコスト増加 | 住宅・施工敷地内での自然共生の機能強化(緑化、保水・透水舗装、生物多様性に対する取り組みなど)に伴う、自然環境を重視する新規顧客獲得による売上増加 | ||

|

資源環境事業 |

森林経営 、 苗木生産 、 バイオマス発電 |

N |

先住民族や地域住民の権利を侵害した木材生産に対する地域コミュニティ・NGOからの批判に伴う、計画外停止による売上減少 生態系への影響が少ない木質バイオマス燃料の導入遅れに伴う売上減少 / コスト増加 |

― |

リモートセンシング・ドローン調査・衛星利用などの森林管理技術の販売による売上増加 森林の公益的機能(地下水涵養、生息地提供、土砂災害防止など)の恩恵を受ける企業・自治体からの支払いプログラム開発(PES)による売上増加 産業ツーリズム、エコツーリズム商品(伝統知識や文化を活用した商品の販売など)の提供による売上増加 焼却灰の有価物化推進による産業廃棄物処理のコスト減少 生物多様性クレジットのルールメイキング参画を通じたクレジット市場推進による売上増加 |

| C ・ N |

木質バイオマス原料・PKSの認証取得推進に関する政策導入に伴う、法規制の厳格化への対応によるコスト増加 木質バイオマス原料・PKSの需要増加・競争激化に伴う、燃料費の高騰によるコスト増加 持続可能な木材への需要高まりに伴う、さらなる森林経営方法変更によるコスト増加 効率的かつ高度な林業技術の導入遅れによるコスト増加 |

森林火災・土砂災害に伴う、操業停止による売上減少 | 森林・泥炭地管理、森林ファンド運営の推進に伴う、カーボンクレジットの創出による売上増加 |

(N):TNFD・LEAP分析のみで特定された項目

(C・N):TCFDシナリオ分析とTNFD・LEAP分析のどちらでも特定された項目

※生活サービス事業はTCFDシナリオ分析のみの実施

財務影響分析

TNFDにおいて、定性的な評価結果から特定された残存する主なリスクは71件、獲得可能性のある主な機会は36件で、そのうち、下記の定性的な評価基準に基づき、「影響の大きさ」「発生確率」で優先度が高いと評価されたリスクは30件、「事業の魅力度」「自社の強み」で優先度が高いと評価された機会は34件でした。

また、上記のうち、下表のリスク8件、機会11件について財務的影響の定量化を試みました。この中には、現時点では定量化ができないもの、定量化が未完了のものも含みます。

残存するリスクの中では、例えば、木材建材事業において、気候変動による内水氾濫リスクが高まり製造拠点が操業停止するというシナリオの下、「直接操業の4拠点の操業停止による売上減少及び復旧コスト増加」という財務的影響が大きいと示されました。

獲得可能性のある機会の中では、例えば、同じ木材建材事業において、カーボンニュートラルとネイチャーポジティブ達成に向けた手段として世界で木材利用促進が政策として推進されるというシナリオの下、「CLT等のマスティンバー市場に関する新製品開発による売上増加」という財務的影響が大きいと示されました。

なお、シナリオについては、既に実施しているTCFDの物理的リスクに関するシナリオ分析を一部活用しており、今後、本格的にTNFDについてもシナリオ分析を実施する予定です。

| 項目(リスク) | 財務的影響の定量化を試みた項目 | 事業 | 影響の大きさ | 発生確率 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 移行リスク | 政策 | 原材料調達の変化 | 認証取得推進に関する政策導入に伴う、法規制の厳格化への対応によるPKSの調達コスト増加 | 短~中期 | 資源環境(バイオマス発電) | 大 | 中 |

| 法的責任 | 環境規制の導入 | 違法・持続可能でない森林伐採に関連する木材の使用に対する、法規制の厳格化への対応によるコスト増加 | 短期 | 木材建材(製造、流通) | |||

| 市場 | 原材料調達の変化 | 木質バイオマス原料・PKSの需要増加・競争激化に伴う、燃料費の高騰によるコスト増加 | 短~中期 | 資源環境(バイオマス発電) | |||

| 物理的リスク | 急性 | 災害発生 | 大雨等の水害の激甚化・頻発化に伴う、操業停止による売上減少及び復旧コスト増加 | 短~長期 | 木材建材(製造) | ||

| 工場近隣の植林地の土砂災害発生に伴う、操業停止による売上減少及び復旧コスト増加 | 長期 | 木材建材(製造) | |||||

| 慢性 | 災害発生 | 自然災害リスクの増大に伴う、工事中物件の保険料支払いコスト増加 | 短~中期 | 住宅(戸建注文)、建築・不動産(戸建・分譲住宅) | |||

| 周辺地域の土地改変に伴う、建設基盤の脆弱化・自然災害リスク増大による施工遅延による売上減少 | 長期 | 建築・不動産(戸建・分譲住宅、不動産開発) | |||||

| 原材料調達の変化 | 調達先の災害や生態系の劣化に伴う、木材供給量の減少による調達コスト増加 | 長期 | 木材建材(製造) | ||||

| 項目(機会) | 財務的影響の定量化を試みた項目 | 事業 | 事業の魅力度 | 自社の強み | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ビジネスパフォーマンス | 市場 | コンサル市場の拡大 | 国内の自然共生サイトコンサルの販売による売上増加 | 短~中期 | 資源環境(国内社有林) | 中 | 大 |

| クレジット市場の拡大 | 生物多様性クレジットのルールメイキング参画を通じたクレジット市場推進による売上増加 | 中~長期 | 資源環境(国内社有林、海外森林管理) | ||||

| 木材製品市場の変化 | バイオリファイナリー・CLT・廃材の再利用等の新製品開発による売上増加 | 中~長期 | 木材建材(製造) | ||||

| 製品・サービス | 木材製品市場の変化 | リモートセンシング・ドローン調査・衛星利用等の森林管理技術の販売による売上増加 | 短~中期 | 資源環境(国内社有林、海外森林管理) | |||

| NbSの普及 | 産業ツーリズム、エコツーリズム商品の提供による売上増加 | 中~長期 | 資源環境(国内社有林) | 大 | 中 | ||

| 森林の公益的機能の恩恵を受ける企業・自治体からの支払いプログラム開発(PES)による売上増加 | 短~長期 | 資源環境(国内社有林、海外森林管理) | |||||

| 資源効率 | 資源利用効率化へのシフト | 製造工程でのさらなる節水や水利用の削減・効率化による水調達コスト削減 | 中~長期 | 木材建材(製造) | 中 | 大 | |

| 天然木から植林木への転換によるコスト減少 | 中~長期 | 木材建材(製造) | |||||

| 建築時の効率的な建築手法(パネル化・トラス化)の促進によるコスト減少 | 中~長期 | 建築・不動産(不動産開発) | |||||

| 焼却灰の有価物化推進による産業廃棄物処理のコスト減少 | 短期 | 資源環境(バイオマス発電) | |||||

| レピュテーション | グリーンインフラの普及 | 住宅・施工敷地内での自然共生の機能強化(緑化、保水・透水舗装、生物多様性に対する取り組み等)に伴う、自然環境を重視する新規顧客獲得による売上増加 | 中~長期 | 建築・不動産(戸建・分譲住宅、不動産開発)、住宅(戸建注文) | |||

※いずれも直接操業拠点におけるリスクと機会で、定量化できたものを網掛けした

※発現する期間は短期を2023年末から2024年(「Mission TREEING 2030 Phase1」)、中期を2025年から2030年(「Mission TREEING 2030 Phase2」以降)、長期を2031年から2050年として設定

住友林業グループの対応策(Prepare:準備)

TNFD・LEAP分析では、既に実施したTCFDの物理的リスクに関するシナリオ分析を一部活用しています。中期経営計画「Mission TREEING 2030 Phase2」(2025年~2027年)でのネイチャーポジティブに貢献できる事業推進に向け、ライフサイクル影響評価手法であるLIME3などによる定量的評価を活用して、TNFDのシナリオ分析や目標設定を段階的に実施しています。

現在、既に定量的に把握・目標管理できている水などの指標を除き、目標設定の準備段階として当社事業の具体的な手法が自然に与える影響の定量化・モニタリングを目的としたパイロットプロジェクトを設計中です。さらにTNFDのガイダンスに従い、自然移行計画の策定についても検討を進めていきます。

特定した優先度の高いリスクと機会への主な施策としては、以下が挙げられます。

| リスク・機会 | 施策案 | ||

|---|---|---|---|

| 木材建材事業 (製造) |

リスク | 大雨等の水害の激甚化に伴う、内水氾濫のリスクが高い4拠点SRP、ASTI 、RPI、VECOにおける、操業停止による売上減少及び復旧コスト増加 | 操業地の選定時に洪水リスクを考慮し、防災対策を強化する 大規模な災害発生時の事業継続計画(BCP)を策定し、迅速な復旧体制を整える |

| 建築・不動産事業(FITP) | 機会 | 廃材を再利用した新製品の開発・資源利用の効率化技術開発等による売上増加・コスト減少 | 静脈産業と連携した、資源を有効活用した製品開発を進め、市場での差別化を図る |

| 資源環境事業 (国内社有林、 海外森林管理) |

機会 | リモートセンシング・ドローン調査・衛星利用等のスマート林業技術の販売による売上増加 | 最新のリモートセンシング・ドローン調査・衛星技術を活用し森林の健康状態や資源量の正確な把握をサポートするサービスパッケージを開発し、森林管理の効率化と精度向上を提案する サービスパッケージについて地方自治体や大規模な社有林を持つ企業を対象としたマーケティング活動を展開する |

| 資源環境事業 (バイオマス発電) |

リスク | 未利用材チップ・輸入PKSの需要増加・競争激化に伴う、紋別バイオマス発電所、八戸バイオマス発電所における燃料費の高騰によるコスト増加 | 代替燃料や新しい供給源の開発により、原料調達の多様化を図る 長期契約や先物契約を活用し、燃料費の変動リスクを管理する |

専門家からのコメント

住友林業グループが2023年12月から2024年2月までに実施したTNFD・LEAP分析のLocate(発見)、Evaluate(診断)の絞り込みの過程を外部ステークホルダーの専門家に報告し、アドバイスを得ました。

■WWFジャパン 金融グループ長 橋本 務太 様

木材調達において長年、自然に対する悪影響を回避することを目指した調達方針を運用し、SBT for Natureが推奨するネイチャーポジティブ達成に向けた行動のフレームワーク(AR3T)に沿った開示となっています。自然関連の機会ではビジネスとの関連が現時点で明確なものを多く挙げているが、より広範に自然が回復すること自体をネイチャーポジティブの機会ととらえ抽出し、今後それらをビジネス機会に繋げていくことが期待されます。

■公益財団法人 地球環境戦略研究機関 生物多様性と森林領域 上席研究員 山ノ下 麻木乃 様

気候変動対策と生物多様性と生態系サービスの保全が相互依存的であることが学術的に認識されている中で、TCFDとTNFDそれぞれに対応するビジネスの観点からの分析プロセスにおいて共通する分析結果が出たこと、そしてこれらを統合的に報告するという住友林業の取り組みは、大変興味深いと思いました。さらなる分析を進める際には、シナジーに加えトレードオフも考慮する必要性が生じるかもしれません。また、TNFDが紹介するデータベース等では表現されない、住友林業が海外の森林管理事業等で蓄積してきた事業地の自然関連の情報や現場での経験を、今後のTNFD・LEAP分析において活用し、対応策を実施していくことが、真のネイチャーポジティブにつながると考えます。

- ホーム

- 企業・IR・ESG・採用

- サステナビリティ

- 環境

- TNFD・LEAP分析