- ホーム

- 企業・IR・ESG・採用

- サステナビリティ

- 環境

- 持続可能な森林経営

- 海外における森林事業

海外における森林事業

基本的な考え方

住友林業グループは、地域社会や環境に配慮した森林事業を展開しています。木材を生産するための植林地である「経済林」の管理、生態系の保全やCO2の吸収・固定を担う「保護林」の保全、それらをとりまく「地域社会」との共生を通じて、広域の環境を維持したうえで、木材の安定供給と地域の経済発展に貢献します。

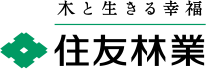

海外管理森林面積等

(単位:ha)

| 国 | 植林事業名 | 管理面積 | 生産林面積 | 2024年 植林面積 |

2024年 伐採面積 |

|---|---|---|---|---|---|

| インドネシア | マヤンカラ・タナマン・インダストリ(MTI) | 104,664 | 10,534 | 1,983 | 1,637 |

| ワナ・スブル・レスタリ(WSL) | 40,750 | 11,451 | 2,907 | 3,189 | |

| クブ・ムリア・フォレストリ(KMF) | 9,270 | 5,688 | 2,548 | 2,922 | |

| クタイ・ティンバー・インドネシア(KTI) | 5,505 | 5,505 | 24 | 831 | |

| ビナ・オヴィヴィパリ・セメスタ(BIOS) | 9,738 | 0 | 0 | 0 | |

| 小計 | 169,927 | 33,178 | 7,462 | 8,579 | |

| パプアニューギニア | オープン・ベイ・ティンバー(OBT) | 31,260 | 11,618 | 362 | 334 |

| ニュージーランド | タスマン・パイン・フォレスツ(TPF) | 35,695 | 25,211 | 708 | 817 |

| 合計 | 236,882 | 70,070 | 8,532 | 9,730 | |

海外における森林事業

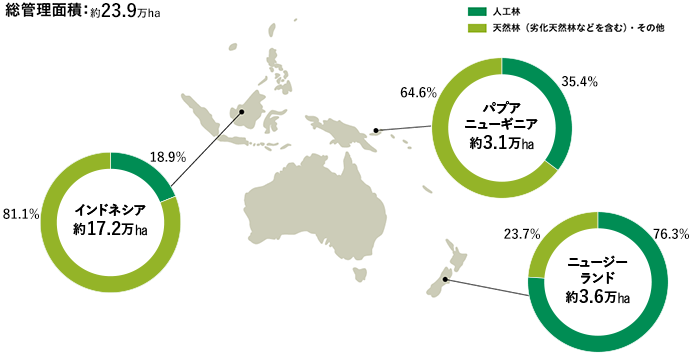

住友林業グループは、「産業植林」「環境植林」「社会林業」の3つのアプローチで植林事業を展開しています。木材を生産し、植林木の原材料供給を増やすことを目的とした「産業植林」では、管理する土地を適切にゾーニング(区分)することで、貴重な生態系の保全と植林事業による地域社会の発展を両立する事業を目指しています。

さらに、環境保全を目的とした「環境植林」も実施しています。そのままでは森林の成立が難しい土地で積極的に植林することで、森林面積の拡大や森林が持つ生態系サービスの機能発揮による環境保全への貢献を目指しています。また、周辺地域住民の協力を得ながら、地域社会にも植林による経済効果がもたらされる「社会林業」にも取り組んでいます。

海外森林事業地の分布・面積

(2024年12月末)

森林認証と持続可能な森林事業

パプアニューギニアのオープン・ベイ・ティンバー(OBT)が管理する約31,000haのうち、3分の2を占める約20,000haにおいてFSC®森林認証を取得しています※。伐採後には確実な植林を実施しており、2024年度は362haの植林を実施しました。

また、ニュージーランドのタスマン・パイン・フォレスツ(TPF)が管理する全エリア約36,000haにおいてFSC®-FM認証を取得しています※。2024年度は708haの植林を実施しました。

引き続き、地域社会・環境と調和した持続可能な森林経営を実践していきます。

※OBTはCW認証FSC-C019117、FM認証FSC-C103694、TPFはFM認証でFSC-C132002を取得

インドネシア西カリマンタン州における森林事業

住友林業は、2010年にインドネシアの森林経営・合板製造会社のアラス・クスマグループと共同でマヤンカラ・タナマン・インダストリ(MTI)及びワナ・スブル・ レスタリ(WSL)を設立し、インドネシア環境林業省から「産業植林木材林産物利用事業許可※1」の発行を受けて、西カリマンタン州で大規模な植林事業を展開しています。経営形態については、順次、出資比率を高め、WSL及びMTIは、2021年7月に住友林業グループ100%子会社となりました。

また、2020年からはWSLとMTIに隣接するクブ・ムリア・フォレストリ(KMF)でも植林事業を開始しました。

さらに、2022年からはビナ・オヴィヴィパリ・セメスタ(BIOS)(本社:インドネシア共和国 西カリマンタン州 クブ・ラヤ県 )において、マングローブ※2林の保全を通したブルーカーボン・クレジットの創出に取り組んでいます。

背景

WSL / MTI / KMFの植林対象地は、1960年代から1990年代前半まで商業伐採が行われ、さらに違法な森林伐採や焼き畑が繰り返されたことで、森林の荒廃化が進んでしまったエリアです。

このような土地で収益活動としての木材生産を行いながら、保護価値の高い森林を責任を持って保全し、さらに事業を通じて地域住民に経済的な基盤を提供することは、ESGの観点において大変意義のある事業と考えています。

また本事業地は、地球規模の炭素循環や水循環に極めて重大な役割を果たしている熱帯泥炭地に位置しています。

持続可能な森林経営の推進

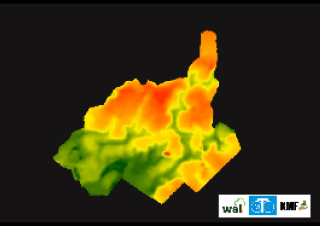

本事業を開始するにあたり、5年もの歳月をかけ、地形測量、また泥炭の分布を把握するためのボーリング調査を実施しました。調査結果に基づき、地形を考慮した水路及びダムの設置による、持続的な「貯水型の泥炭地管理」を実現しました。

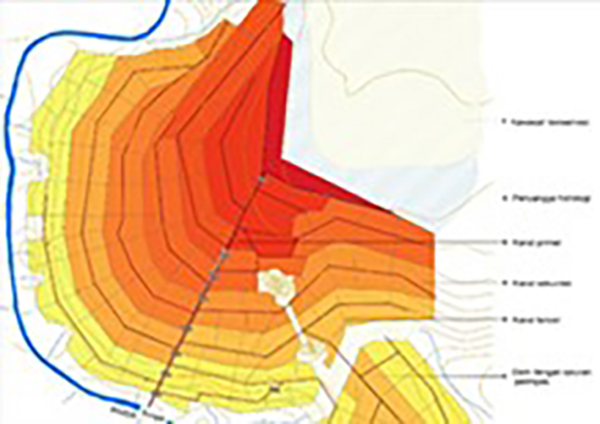

また、2012年に世界銀行のグループ機関であるIFC(International Finance Corporation:国際金融公社)とアドバイザリー契約を締結し、「保護価値の高い森林(High Conservation Value Forests:HCVF)※3」の考え方に沿って、IFCと共同で事業地内にて、土地利用計画の実施及び生物多様性や地域住民の生活への配慮などについて調査を行いました。調査報告書は第三者機関による査読も受けており、これらのステークホルダーからの貴重なコメントは、保護すべき森林と植林事業のために活用すべきエリアのゾーニングや、それぞれの役割に応じた管理、希少動物が自由に行き来できる「緑の回廊」の設定につながっています。さらに、2013年に、ステークホルダー(地域住民、周辺の企業、学識者、NGO、政府関係者)を招き、調査の内容と結果を共有するための公聴会を開催しました。

従業員が一丸となって努力を継続した結果、年間を通して地下水位を安定させる、独自の泥炭管理モデルを構築することができました。地下水位の安定化によって、温室効果ガス排出や森林火災が抑制され、さらに水循環が適切に保たれるため、気候変動対策に大きく寄与できます。本泥炭管理モデルは、国内外で高く評価されています。

さらに、当エリア及び周辺には希少動植物が生息する生態系が島状に取り残されています。動植物を孤立させないよう、住友林業グループだけでなく隣接する事業体とも協力しながら生態系を一体的に保全することにも取り組んでいます。

住友林業グループは、熱帯泥炭地やそこに広がる泥炭生態系を貴重な自然資本の一つと捉えています。今後も産業植林と環境保全を両立した事業を行うことで、自然資本としての価値を高めていき、グローバルな課題の解決に貢献していきます。

※1インドネシア政府から発行される、同国において産業植林を行うための事業許可

※2熱帯および亜熱帯地域の海水と淡水が混じり合う水域で生育している植物の総称。構成する植物は110種以上あるといわれている

※3森林の価値を考える際に、温室効果ガスの吸収源としての価値にとどまらず、絶滅のおそれがある希少な動植物の生息地であることや、水源の確保、土壌浸食抑制など自然の基本的なサービスを提供していること、地域住民の生活や文化に関係の深い土地であることなど、森林の持つ多面的な価値を一つひとつ客観的に抽出する方法

「自然資本の価値向上」の歩み

自然資本とは、森林、土壌、水、大気、生物資源など、自然によって形成される資本(環境省「平成26年版生物多様性白書」)であり、様々なサービスを社会に提供しています。

| 2017年 |

|

| 2018年 |

|

| 2019年 |

|

| 2020年 |

|

| 2021年 |

|

| 2022年 |

|

| 2023年 |

|

| 2024年 |

|

施業地の森林火災対策について

インドネシア

従来、泥炭地※1での植林は排水型の水位管理によって行われており、土地を乾燥させた上で植林を行っていました。しかし、排水型の水位管理は植物の管理が容易な一方で、土地が乾燥し、泥炭土壌中の有機物が分解され、温室効果ガスが放出されるだけではなく、消火が難しい大規模な泥炭火災にもつながります。

一方、WSLとMTIは精緻な測量や泥炭調査に基づいた貯水型の水位管理を行っています。これにより、植物が成長可能かつ土地の乾燥も防ぐことができる水位を維持しています。

泥炭の厚みのリアルタイムでの計測の結果、これまでの取り組みによって長期的には泥炭の厚みが減少していないことが明らかになっています。つまり、泥炭からの温室効果ガス排出を抑制し、火災対策にも貢献しているといえます。

また、泥炭地の管理に必要なインフラ技術の開発も事業開始より継続しています。「シンプル・低コスト・容易なメンテナンス」をコンセプトとしており、インドネシアを含む世界の熱帯泥炭地で広く普及できる管理技術の確立を目指しています。さらに、膨大な量の調査に代わる手法として、ドローンやAIを活用した技術の開発にも取り組んでいます。

加えて、住友林業はインドネシア政府と日本政府の協力の下、2024年8月よりインドネシア政府(旧環境林業省・泥炭マングローブ復興庁)と共に中カリマンタン州における荒廃した泥炭地修復の実証事業を開始しています。本実証地は過去のメガライスプロジェクト※2が行われた場所に位置しており、間違った水路設計により泥炭火災が多発していました。住友林業は西カリマンタンで培った水位管理技術を基に2025年より3年間でインフラ整備、植林、また温室効果ガスの測定についての技術実証・経済実証(パイロットPJ)を実施します。

なお、本パイロットPJは2024年2月より開始しているJICAビジネス化実証事業により実証地で地形計測技術の開発を行っており、これらの結果を踏まえて2025年より経済産業省グローバルサウス未来志向型共創等事業(大型実証ASEAN加盟国)を用いて技術実証・経済実証を進めていきます。

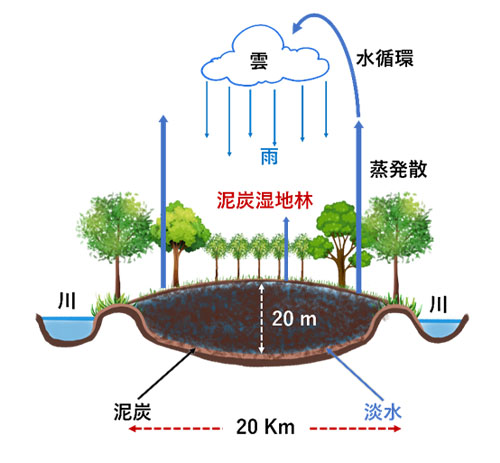

アマゾン、コンゴ盆地、インドネシアといった主要な泥炭地の存在する地域は、世界で最も雨の多い地域です。泥炭地の土壌の8~9割は水で占められており、熱帯林と泥炭地は、雨季に降る大量の雨水を地中にため込み、そして蒸発散を通して、大気中に水を送り込む役割を担っています。熱帯林と泥炭地による膨大な蒸発散が全球スケールでも重要な水循環の機能を果たしている可能性があります。地球の水循環が崩れれば、異常気象を引き起こし、農業活動にも影響を及ぼし、さらには食糧問題にもなり得ます。住友林業は、2019年8月に横浜で開催された第7回アフリカ開発会議において発表を行い、地球全体に水を送り込む「地球の心臓」とも言える熱帯林と泥炭地を適切に管理する重要性を唱えました。

※1泥炭湿地を特徴づける泥炭⼟壌は、不適切な開発が⾏われると、⼤気中に温室効果ガス(⼆酸化炭素やメタンなど)を⼤量に放出することが知られている。当事業では、⽇本やインドネシアの学術機関との共同研究によって、開発による泥炭の分解とそれに伴う温室効果ガスの放出を最⼩限に抑える配慮を⾏っている

※21996年にインドネシア政府が食糧問題に対応するため、中央カリマンタン州南部の100万haに及ぶ泥炭湿地林を水田に転換することを目的に始めたプロジェクト。泥炭生態系の知見、管理技術の不足から失敗に終わった。その後の度重なる泥炭火災によって、森林がごく一部を残して消失した

綿密なデータに基づく植林事業地のランドスケープマネジメント

綿密なデータに基づく植林事業地のランドスケープマネジメント

泥炭地水位のモニタリング

泥炭湿地における水循環

パプアニューギニア

オープン・ベイ・ティンバー(OBT)では、防火帯の整備や林地残材の整理による植林地の失火延焼対策のほか、毎日の気温、雨量及び湿度の計測により火災発生危険度をモニタリングしています。危険度が高まった場合には、通常1日1回実施している施業地の巡視を、2回の実施に強化し、火災の予兆確認の徹底を図っています。これらの取り組みが奏功し、2024年の管理する森林における火災発生件数は植林木への被害はない小規模な1件のみでした。

ニュージーランド

タスマン・パイン・フォレスツ(TPF)では、ニュージーランドの消防庁であるFire and Emergency New Zealand(FENZ)、自治体、近隣の林業会社など各関係機関と連携し、近隣住民への啓発活動を継続的に実施するなどの防火対策を積極的に行っています。具体的には、火災発生のリスク度合いを示す掲示板の設置、地域住民向けの注意喚起リーフレットの配布、火災リスクが高まった際の消火用ヘリコプターの常時待機の仕組みづくり、消火剤の常備、貯水池の適正配置・管理や、延焼防止のための林縁部の重点的な枝打ち、消火装置購入と訓練、パトロールの実施、林道の整備などを実施しています。また、火災リスクが著しく高い日は、伐採作業の時間制限・レクリエーション目的の入山の規制などの各種規制も実施しています。これらの取り組みにより、2024年度の管理する森林における火災発生件数は植林木への被害はない小規模な2件のみでした。

マングローブ保全事業

住友林業は2022年12月に9,738haのマングローブの森林を保有・管理するビナ・オヴィヴィパリ・セメスタ(BIOS)の株式を100%取得し、完全子会社としました。本事業においては、世界的にも貴重な生態系であるマングローブの森林を、伐採と植林のサイクルを回す「経済林」ではなく「保護林」として保全・管理することにより、質の高いブルーカーボン・クレジットの創出を目指しています。

当社が西カリマンタン州の泥炭地の持続的な管理において培った長年のノウハウを活用し、海と陸の境にあるマングローブから内陸部にある泥炭地・熱帯林を連続する生態系とみなして、広域的な生態系保全事業に取り組みます。これにより、生物多様性の維持や水質浄化、保水・水循環機能の向上を通してネイチャーポジティブ※を実現します。

※生物多様性の損失を止めて反転させ、回復軌道に乗せること

BIOSのマングローブ林(全景)

マングローブ保全活動

- 関連情報はこちら

- ホーム

- 企業・IR・ESG・採用

- サステナビリティ

- 環境

- 持続可能な森林経営

- 海外における森林事業