- ホーム

- 企業・IR・ESG・採用

- サステナビリティ

- 環境

- 持続可能な森林経営

- コンサルタント事業

コンサルタント事業

国内事例

秋田県大館市における

「森林整備計画」の作成支援

住友林業は、長年にわたる社有林経営で培った森林管理に関する豊富な知見を活かし、地方自治体などが行う森林整備や林業振興の計画作成にかかるコンサルティングを行っています。その一環として、2022年度より、地域の森林資源活用と再造林推進を重点的に取り組む秋田県大館市における「森林整備計画」の作成支援を行いました。

森林整備計画作成支援の背景

作成支援を行った森林整備計画は、市町村が国・県の作成した各森林計画に基づき、5年に1度作成する管内の森林関連施策の方向を定めた10年間の計画です。大多数の市町村では、定型様式に最小限の必要事項を記載するに留まるところ、大館市では地域の森林・林業の課題を把握し、それらの課題を施策の全体調和を確保した上で解決するために、森林整備計画を森林・林業マスタープランとして位置づけて作成しました。

森林整備計画の作成

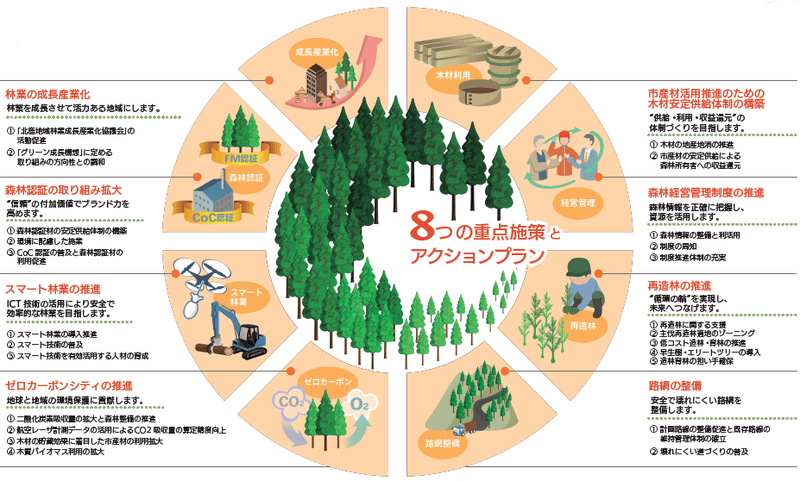

マスタープランとしての森林整備計画の作成にあたり、まず森林管理から木材の製造まで森林・木材に関わる様々な事業者へヒアリングを行い、市の森林林業の現状を把握した上で、前計画の評価を行いました。ヒアリングを通して判明した課題や要望を整理し、8つの重点施策にまとめた上で、森林整備計画原案を作成しました。

2024年は、作成した森林整備計画の実行監理を担っており、重点施策である「市産材活用推進のための木材安定供給体制の構築」及び「再造林の推進」を図るため、市産材供給可能量の推計と林地集約に向けた検討を行っています。

大館市森林整備計画における重点施策とアクションプラン

山口県長門市と林業成長産業化で

包括連携協定締結

住友林業は山口県長門市と、同市における林業・木材産業の成長を促進し、地域経済を活性化させることを目的とした「林業成長産業化に関する包括連携協定」を2019年9月に締結しました。

これまでの取り組み

長門市は2017年4月、林野庁から「林業成長産業化地域」に選定され林業の成長産業化を図ってきました。長門市林業・木材産業成長産業化推進協議会を立ち上げ、その下に各種部会を設置し林業活性化に向けて、地元の関係者や有識者による検討を重ねてきました。その結果、2020年7月には、長門市や地域の関係団体が中心となり、地域の森林管理を担う一般社団法人「リフォレながと」が設立されました。

包括連携協定による効果

住友林業と長門市が協定を結ぶことで、地域の原木生産量の増加、林業労働者の確保・育成、木材需要の拡大を目指します。また、長門市の山林を集約させることで効率的な森林整備を実施し、さらなる林業の成長産業化のため持続可能な森林経営を推進していきます。

2024年は、市内での市産材活用や森林整備拡大のためのブランド化の検討、またスマート技術等を活用した素材生産量の拡大や木材需要の確保について、現地実証・調査や原木販売拡大の取り組みを実施しました。

協定の概要

- 主伐・再造林の推進に関すること

- コンテナ苗の安定的な生産・利用に関すること

- コンテナ苗生産技術の開発・普及及び事業者育成に関すること

- 森林管理の中核となる組織の設立及び運営に関すること

- 森林資源量の把握及び森林所有者の意向把握に関すること

- 林業・木材産業におけるICTの導入・有効活用に関すること

- 森林施業における林業機械の導入・有効活用に関すること

- 森林所有者・林業事業体の意欲向上に資する経営手法に関すること

- 林業・木材産業の人材確保・定着支援に関すること

- 市内の製材所等と連携したサプライチェーンの構築に関すること

- 都市部も含めた市産材の需要拡大に関すること

岡山県真庭市における森林・林業DXの推進

住友林業は2023年6月より岡山県真庭市において「森林・林業DX推進事業」を受託し、実施しています。

事業の目的

真庭市では森林管理の担い手が不足している中、市役所や森林組合の職員が自律的にデジタルデータを活用し、効率的・計画的に森林整備を推進することを目指しています。本事業では、モデル地域を設定し、デジタルデータを整備した上で、森林整備計画を作成する手法を体系化し、それぞれの職員に普及することを目指しました。

取り組み内容

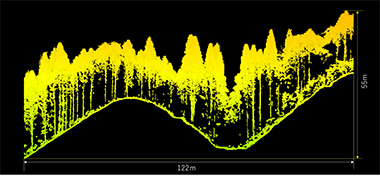

本事業では、真庭市においてモデル地区を選定し、レーザー計測により精度の高い森林資源データを取得しました。これらのデータを活用し、災害への強靭性、林業の経済性等を考慮した上で、再造林を推奨する森林や針広混交林化を目指すべき森林等、森林の役割を区分するゾーニングを行いました。さらにそのゾーニング結果を踏まえ、長期的な視点から皆伐や間伐の優先度を設定し、具体的な森林整備計画に落とし込みました。これらの一連の作業を市役所や森林組合の職員と議論した上で、真庭市ならではの方法として整理しました。本事業の成果を基に、真庭市における森林整備が加速することを願っております。

レーザー計測で得られた林分の断面図

森林価値創造プラットフォームのサービス提供を開始

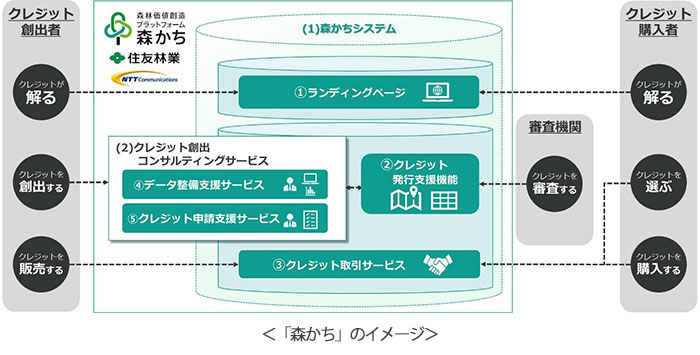

住友林業とNTTコミュニケーションズ(以下、NTT Com)は、J-クレジット制度※1の森林由来カーボン・クレジットの創出・審査・取引を包括的に支援する森林価値創造プラットフォーム(以下「森かち」)のサービス提供を開始しました。

「森かち」は日本で初めて※2森林クレジットの創出者・審査機関・購入者それぞれに対して地理情報システム(以下 GIS※3)の機能を提供することで発行プロセスの効率化とクレジットの信頼性向上を実現し、森林クレジットの創出・流通活性化を目指します。

-

背景

J-クレジット制度は省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用によるCO2などの排出量削減や、適切な森林管理によるCO2吸収量をクレジットとして国が認証する制度です。森林クレジットは気候変動対策だけでなく水源涵養・土砂災害の防止・生物多様性の保全などにも貢献する公益的価値の高いクレジットですが、その創出量は再エネ・省エネ由来の削減系クレジットの約10%に留まっています。さらに創出された森林クレジットのうち、実際にオフセットなどの目的で償却された量についても削減系クレジットの5%程度となっており、創出量・流通量ともに少ないことが課題です。※4

背景には、以下の課題があります。抱える課題・ニーズ ① 創出者 - クレジット創出手続きがわかりづらく煩雑

- 適切なデータ管理、報告が大きな負担

- 購入者とつながりがなく、販売先を探すことが困難

② 監査機関 - 膨大な量の書類を扱うため、負担が大きい

- 書類から対象森林の位置関係を把握することが困難であり、図面を見比べながらの審査が大変

③ 購入者 - クレジットに関する情報が限られており、欲しいクレジットが容易に見つからない

- 購入したクレジットの信頼性について不安がある

- クレジット購入による地域、環境への貢献を効果的に発信したい

これらの課題解決のため、住友林業の強みである森林経営の豊富なノウハウと、NTT Comが専門とするICTを融合し3者を包括的に支援するサービスを共同開発しました。

-

「森かち」の概要

「森かち」は、クラウドサービスの「森かち」システムと、コンサルティングサービスの「クレジット創出コンサルティングサービス」にて構成されます。

(1)「森かち」システム

森林クレジットに関わる諸情報をはじめ、創出や取引を効率的に行う機能を提供します。

①ランディングページ

誰でもアクセスできる「森かち」のPR用WEBサイトです。創出・購入を検討する全ての方へ「森かち」のコンセプトやサービス内容、森林クレジットに関する基礎知識などを提供します。

- 関連情報はこちら

②クレジット発行支援機能

クレジット創出コンサルティングサービスを利用する創出者と審査機関を対象とした各種支援機能です。

- 創出者向け:GISを活用した各種データの地図上での一括管理、クレジットの算定に必要なデータの自動入力や作成ガイドなど申請書類作成支援機能を提供。

- 審査機関向け:GISで対象森林の位置関係を確認しながらオンラインで書類審査ができる機能を提供。

③クレジット取引サービス

創出者は、販売ページを通じて森林クレジットが発行された地域・実施者・自然環境・森林の作業における工夫など、様々な情報を発信できます。購入者が求める地域や環境価値に関する豊富な情報を掲載することによりスムーズな取引を実現します。

(2) クレジット創出コンサルティングサービス

森林クレジット創出を支援するコンサルティングサービスを住友林業が提供します。

④データ整備支援サービス

クレジット創出に必要な地図データのデジタル化や対象となる森林の各種資料を突合します。

⑤クレジット申請支援サービス

「森かち」システムのクレジット発行支援機能を活用した申請書類の作成、審査の支援などを行います。

-

各社の役割

住友林業:「森かち」の運営、コンサルティングサービスの提供、セールス・マーケティング活動など

NTT Com:「森かちシステム」の開発・運用、セールス・マーケティング活動など -

「森かち」の特徴

■GISを活用したサービスで創出者・審査機関の負担を軽減

デジタル化した資料をクレジット発行対象の森林と紐づけて地図上で一括管理することで、創出者・審査機関の負担を軽減します。

創出者はデジタル化された膨大な紙資料を、GISと紐づけてクラウド上で管理することで、担当者の引継ぎやプロジェクト変更時の対応などデータ管理の負担を軽減できます。審査機関は、GISで位置情報を確認しながらオンラインで書類を審査することで、ダブルカウントの防止やデータ量の多い大規模プロジェクトへの対応、業務の大幅な効率化を実現できます。また購入者は、販売ページ上のGISに表示されるプロジェクト対象森林の大まかな位置と申請書類などとを比較し、より簡単かつ正確に位置を確認できます。これにより森林クレジットを選びやすくなり、安心して購入することが可能です。

■購入者向け販売ページの情報を充実させることで森林クレジットの取引を促進

森林クレジットの購入者は森林の所在する地域の他、森林認証の取得状況・森林整備や保全方法、特定の種類の動植物の保全・土砂災害防止や水源涵養機能の定量的評価など、環境への貢献度について情報を求めています。「森かち」ではこのような購入者が求める様々な情報を分かりやすく提供するために、情報が充実した販売ページを設けています。創出者が作成する販売ページはGISデータの他、写真・図面・HPリンク・パンフレットなど、プロジェクトや創出者に関する様々な情報を掲載できます。

充実した販売ページを通じ、購入者はどのような環境価値に対価を払うかが明確になります。これにより、森林クレジットを選びやすくなり取引が促進される他、森林整備の促進や地域活性化への貢献を通じた企業のGXの取組みを後押しします。

-

今後の展開

森林クレジット発行量の簡易シミュレーションや生成AIを活用した販売ページの作成支援など、プラットフォームの機能を拡充していきます。自治体や金融機関などのパートナーとも連携し、「森かち」の提供価値を拡大する他、創出者・購入者を支援するコンサルティング企業との提携も進めていきます。将来的にはCO2吸収と同様に森林が提供する様々な公益的価値のクレジット化も視野にサービスを拡充する予定です。

※1省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用によるCO2等の排出削減量や適切な森林管理によるCO2等の吸収量をクレジットとして国が認証する制度

※2住友林業、及びNTTコミュニケーションズの調べによる

※3Geographic Information System。地理情報をコンピューターの地図上(デジタルマップ)に可視化して情報の関係性、パターン、傾向をわかりやすいかたちで導き出すために活用する

※4J-クレジット制度事務局HP統計資料 J-クレジットの活用(無効化・償却量)の状況より

海外事例

森づくりに対する企業のニーズは多様化しています。近年は、事業を展開する海外の国や地域の森林への影響を緩和するために、また企業の社会的責任を果たすために、途上国での森林保全活動や植林活動を実施する企業も少なくありません。

住友林業は、国内外の森林経営で培ったノウハウを活かし、熱帯地域における荒廃地の修復、生物多様性の回復、地域社会との共生に配慮した植林・森林保全など、企業や団体へのコンサルタント事業を行っています。

野生動物保護林 修復再生事業

住友林業は、三井住友海上火災保険株式会社が2005年からインドネシアのパリヤン野生動物保護林(ジョグジャカルタ特別州グヌンキドゥル県)において荒廃した森林の修復に取り組んでいるコンサルティングを行っています。

第1期の活動として2011年3月までに350haの土地に約30万本の植林を完了しました。第2期の活動として2011年4月からは、地域住民の生計向上のための農業組合の組織化と農業指導プログラムや、地元関係者と共に保護林の管理方法を検討する組織の設置、地元の学校と連携した環境教育プログラムなどを支援してきました。第3期の活動として2016年4月からは「保護林内の木の少ない場所での追加植林」と「保護林周辺での地域住民による社会林業」の支援に加え、社会林業で配布する苗づくりを行いました。第4期の活動として、2021年4月からは、第3期のプロジェクトを踏襲し、保護林の維持、第3期までの成果である農業組合活動支援や社会林業の充実化を図りました。

現在は第5期に入り、これまでの活動に加えて、①在来種による多様性の高い生態系への移行モデルの確立、②地域参加型森づくりのモデル確立、③Nature Positive対応を見据えたカルスト生態系改善モデルの確立、Nature Positiveに向けてプロジェクトの価値を高める活動を行っています。

また、この事業では、植林地や研修センターなどの関連施設を開放し、森林修復のノウハウや経験を積極的に公開しており、地元の小中学生や、森林、環境、教育分野などの研究をしているインドネシア国内外の学生や専門家、多くの政府関係者が訪問しています。

地元の小学生への環境教育の様子

地域住民へ苗木を配布する様子

「熱帯泥炭地コンサルティング」と「質の高い炭素クレジット創出」の事業化に向けて

住友林業と株式会社 IHIは、熱帯泥炭地を適切に管理するコンサルティング事業、森林や土壌における炭素蓄積量など自然資本の価値を適切に評価することによる質の高い炭素クレジット※1の創出を目指して2023年2月にNeXT FORESTを設立しました。

住友林業が国内外の森林やインドネシアでの熱帯泥炭地で培った管理技術や地上測定データと、IHIグループが長年の宇宙開発で培った人工衛星データの利用技術、気象観測・予測技術といった両社の強みを掛け合わせ、適切な熱帯泥炭地の管理技術を世界中に広く普及させるためのコンサルティング事業を開始しています。また、広大な森林が吸収する二酸化炭素量を高精度で評価し、モニタリングする手法の開発に取り組んでいます。2023年には、熱帯泥炭地におけるリアルタイム気象観測機器sPOTEKAと、地下水位管理のための初期AIモデルを開発しました。この技術を導入することで、住友林業の経験豊富な技術者のみができた地下水位管理を気象情報などの客観的なデータに基づいて行うことが可能となります。今後、この気象観測機器sPOTEKAやAIモデルを活用し、適切な地下水位管理手法を普及することで、インドネシアなどの熱帯泥炭地において、CO2排出抑制や森林火災防止に貢献していきます。

このように気候変動対策としての炭素吸収の価値だけでなく、生物多様性や水循環の保全、地域社会への貢献といった「自然資本※2」としての付加価値を加えることで、「質の高い炭素クレジット」を創出することも目指していきます。

※1取引可能な温室効果ガスの排出削減量証明。排出量を企業間や国際間で流通するときに、クレジットとして取り扱われ、その取引単位は、1t-CO2

※2例えば森林が、二酸化炭素を吸収し、水をきれいにするように、価値のあるサービスを生み出すストック(資本)としての自然

- ホーム

- 企業・IR・ESG・採用

- サステナビリティ

- 環境

- 持続可能な森林経営

- コンサルタント事業