- ホーム

- 企業・IR・ESG・採用

- サステナビリティ

- 社会

- 社会貢献

- 国内における社会貢献活動事例

国内における社会貢献活動事例

富士山「まなびの森」プロジェクト

富士山「まなびの森」プロジェクトは、台風により甚大な風倒被害を受けた富士山2合目に広がる国有林をもとの豊かな自然に戻すため、住友林業が設立50周年を迎えた1998年に開始したプロジェクトです。現在は、植栽したエリアの調査区で樹木の成長状況を「見える化」しながら、「まなびの森」自然林復元を見守っています。

2024年度はボランティア活動や環境教育の実施などにより、社内外の約1,600名が「まなびの森」を訪れました。これまでの累計訪問者は、約38,000名になりました。

- 関連情報はこちら

森林(もり)づくりボランティア活動

1998年のプロジェクト開始以来、これまでに約3万本の地域固有の樹木の苗を植樹しました。延べ12,000名以上のボランティアが参加して、植樹と育林活動を進めてきました。

これまでの風倒被害林の森林づくり作業は、ヘキサチューブの撤去完了をもって一段落しました。2019年度からは森林づくり活動に必要な樹木調査を開始しました。2024年は樹木調査の6年目のボランティア活動として、約70名が参加し、約1,800m2に植樹された447本の樹木の記録をデータベース化しました。

これまでボランティアによって植樹された樹木の成長を「見える化」することにより、より森林に親しみながら学べる場所「まなびの森」へとシフトしていきます。森を育てるには悠久の月日が必要であり、富士山「まなびの森」も100年の計画です。100年先の未来も継続していけるよう、森づくりや環境活動を通じて、一人でも多くの人に自然の大切さを知っていただく活動を続けていきます。

樹木調査ボランティア

社員ボランティア集合写真

環境学習支援プロジェクト

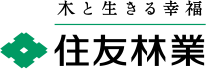

2006年度からNPO法人ホールアース研究所(現・ホールアース自然学校)と連携し、地元小中学校の児童・生徒を対象とする「環境学習支援プロジェクト」を継続しています。活動内容は樹木や野生生物の足跡など生息痕跡の観察、五感を使ったゲームなどです。これらの自然を見つめ直す活動を通じて自然の大切さを知ってもらい、新しい自然との共存関係を考えることを目的としています。2024年度は17校1,167名の児童・生徒を招待しました。2024年度にはこれまで招待した児童・生徒数の累計が15,000名を超えました。

環境学習支援プロジェクト

環境教育プログラムの推移

モニタリング調査

富士山「まなびの森」では、自然林の回復状況をモニタリング調査しています。2000年から東京農工大学植生管理学研究室の協力の下、「植生調査」、日本野鳥の会南富士支部の協力の下、「鳥獣生息調査」を開始しました。また、2019年より常葉大学名誉教授の協力の下、「昆虫生息調査」を実施しています。これらの調査結果を活かして、今後の森林づくりの活動を継続していきます。

植生調査

「植生調査」では、植樹したブナやケヤキなどとともに、1996年の台風被害後に自然に芽生えたミズキなども順調に成長していることが確認できました。2024年には、高木性樹種の樹幹拡大や低木層の衰退が見られました。これからは高木性樹種どうしの空間をめぐる競争の段階に入ったといえ、今後もその経過をみていきます。

鳥獣生息調査 / 昆虫生息調査

「鳥獣生息調査」では、倒木が撤去されて土の見える環境から次第に草原、森林へと姿を変えていく中で、草原性のキジやモズが減少し、森林性の鳥であるキビタキやヤマガラを観察する機会が増えました。2000年から年間4回実施している本調査は、2025年2月に100回目を迎えました。これからも、鳥類や哺乳類などの生態を通じて、森林が順調に回復していく経過を見守っていきます。

「昆虫生息調査」については、2019年より3ヵ年計画(2021年は天候不良のため実施せず)で実施しました。3ヵ年の結果として、自然林と植栽地では昆虫類の確認種数に大きな差は見られず、植栽地が順調に自然林へと遷移していることが推察されました。今後も定期的なモニタリングを続けていけるよう、調査方法など改めて検討しています。

風倒跡地の植生変化

(2001年)

(2008年)

(2016年)

- 関連情報はこちら

植樹活動

「奥松島自然再生ボランティア」

住友林業は東日本大震災発生後の2012年に宮城県東松島市と「復興まちづくりにおける連携と協力に関する協定」を締結し、復興に向けて尽力しています。東松島市は津波で被害を受けた野蒜海岸付近の洲崎地区で、湿地再生による観光復興を目指しています。住友林業は、その活動の一環として2017年度から試験的に植樹活動を開始しました。土壌調査で酸性度が強いことが判明したため、植林に適した樹種の選定や植樹方法等を検討。加えて、(国研)森林総合研究所ら第三者の意見も参考に植樹計画を策定しました。

地域の皆様にも協力いただきながら木が順調に生育していることが確認できたため、2019年度より東松島市の野蒜海岸沿いの防潮堤で本格的に植樹活動「奥松島自然再生ボランティア」を始めました。

2024年は植樹活動に約200名が参加しました。地域の皆様、東松島市立宮野森小学校児童、住友林業の協力工事店、住友林業グループ社員が協力して、5種類の地域性植物850本を植樹しました。また、植樹の他、これまで植樹したエリアの苗木が大きく育つように下草刈りを実施しました。本活動では、宮野森小学校3年生への環境学習や地域性植物であるマルバシャリンバイを種から植樹する苗木になるまで自宅で育てる活動も実施しています。今後も地域とともに中長期的な活動に取り組んでいます。

植樹活動の集合写真

植樹の様子

宮野森小学校での環境学習

地域社会との協働

住友林業グループでは、事業を展開する周辺地域の生物多様性保全や地域社会に密着した活動を、地域と共同で行っています。

「えひめ愛ロードサポーター」活動の実施

住友林業は、愛媛県が自発的な清掃美化活動を行う団体を支援する「えひめ愛ロードサポーター事業」において、2019年にモデルサポーターに認定され、毎年、春・夏の2回、在新居浜地区住友林業グループ各社も参加して、事務所周辺道路のボランティア清掃を行っています。

当該清掃活動においては、年初に「活動予定日」「活動路線(県道)」「参加予定者名簿」などを記載した計画書を、活動後には、活動報告書を提出することで、愛媛県より、ごみ袋、軍手など用具の提供、参加者の保険加入といった支援が受けられるため、参加者が安心して清掃活動を行い、地域の道路環境の美化推進に協力しています。

清掃活動参加人数

| 2023年3月 | 2023年7月 | 2024年3月 | 2024年7月 |

|---|---|---|---|

| 40名 | 27名 | 47名 | 29名 |

清掃活動の様子

森林総合教育の出前プロジェクト

住友林業は2021年10月に、岐阜県立森林文化アカデミー(morinos※)と連携して森林総合教育の出前プロジェクト「morino devan(森の出番)」を開始しました。多岐にわたる、森を総合的にとらえたプログラム体験をヴァルトカーで出前する取り組みです。

2024年5月に、TBSが主催する「地球を笑顔にする広場」に参加しました。「未来のまちを創ろう!」というテーマでイベントを通じ、、未来のためにできるSDGsアクションについて、学び体験してもらうという取り組みでした。住友林業は、木や砂の上をはだしで歩く「はだしのトレイル」や動物のはく製に触れることができる「さわれる博物館」、木片(端材)を積んだ「たからのやま」から作りたいイメージにあったものを選び、トンカチやノコギリやクギなどを使って自由に工作する「トントンカチカチ」など日常ではなかなか自然に触れ合うことのできない子どもたちを中心に、プログラムを提供しました。この体験を通じて、自然を長く守り続けるためSDGsについて考える機会となればと願います。

今後も出前授業による自然体験プログラムで全ての人と森がつながり「共生」する社会の実現を目指します。

※岐阜県立森林文化アカデミーの中にある森林総合教育センターの愛称。全ての人と森をつなぎ森と暮らす楽しさと森林文化の豊かさを次の世代に伝えていくことを目的としている

トントンカチカチの様子

はだしのトレイル

名木・貴重木を後世に受け継ぐ技術

住友林業は、各地の名木・貴重木を後世に受け継ぐため、所有者からのご依頼により、従来の技術である接ぎ木や挿し木に加え、最新の技術であるバイオテクノロジーを活用しています。それにより名木・貴重木の花や葉といった性質をそのまま受け継いだ苗木を増殖し、名木・貴重木を後世に受け継ぐことに力を注いでいます。また、樹木のDNAデータベースを構築し、高度な個体識別も進めています。

京都府立植物園100周年、当社が組織培養で増殖した苗木を植樹

当社は京都府立植物園の100 周年サポーター制度に参画しています。2024年10月、京都府立植物園開園100周年記念式典での記念植樹に参列し、独立研究開発法人森林総合研究所が接ぎ木で増殖した宝鏡寺の「曙梅」の苗木及び当社が組織培養で増殖した北野天満宮の「紅和魂梅」、醍醐寺の「太閤しだれ桜」、仁和寺の「御室桜」の苗木が植樹されました。今後、京都府及び京都府立植物園と協働し、京都府内の桜や梅などの名木を組織培養で増殖し、京都府立植物園に新設される名木園に植樹します。名木の原木が仮に自然災害や病虫害などで枯死した場合も、名木園に植栽した苗木が残っているため、消滅するリスクを分散できます。当社は名木の組織培養による苗木増殖を含めた「木」に関するトータルコーディネートを通じて、京都府立植物園の「京都から世界の生物多様性保全に貢献する」という次の 100年に向けたビジョンの実現に寄与していきます。

記念植樹の様子

次世代育成教育

新居浜市中学校ふるさと学習への協力

新居浜市の各中学校は、新居浜発展の礎となった別子銅山の歴史や史跡に学ぶことで、地域の特色を理解し、郷土を愛する心情を高めるべく、別子銅山登山(ふるさと学習)を実施しています。

住友林業は、教育委員会の依頼により、中学生たちが登山前に植林の歴史を学び緑が蘇った別子銅山を感じてもらうため、フォレスターハウスの施設見学や説明に協力しています。

| 2024年5月 | 船木中学校 |

|---|---|

| 2024年5月 | 新居浜市教育委員会現地研修 |

| 2024年5月 | 大生院中学校 |

| 2024年6月 | 北中学校 |

研修の様子

他企業の社会貢献活動支援

「BAUM オーク・ひのきの森」での

植樹活動をサポート

「樹木との共生」をテーマに掲げる株式会社資生堂のブランド「BAUM(バウム)」は、「樹木の恵みを受け取るだけではなく、自然に還していく」というブランドの哲学に基づき、森林資源を循環させる取り組みを行っています。

住友林業は、「BAUM」が誕生した2020年6月より、店舗内で育てる苗木の生産・メンテナンスや店舗内で育った苗木の植樹に向けた更なる育成など、同ブランドの活動をサポートしています。

岩手県盛岡市の「BAUM オークの森」では、化粧品パッケージの木製パーツに使用するオーク(ミズナラ)の苗木を植樹することで森林資源の循環を実現しています。BAUM店舗で育成されたオーク(ミズナラ)の苗木を、当社の本山樹木育苗センターで植樹可能なサイズに再育成。2024年の植樹活動では600本の苗木が植樹されました。環境貢献活動の一環として、植樹には住宅事業本部の社員も参加し、ブランドの活動サポートを行いました。

また、愛媛県新居浜市の公有林内に設定された「BAUM ひのきの森」でも活動をサポートしています。2024年1月に締結された資生堂、愛媛県新居浜市との三者協定をもとに、「BAUM ひのきの森」での最初の植樹イベントが2024年5月に行われました。

「BAUM ひのきの森」においては、店頭で育てるヒノキ苗木の生産・メンテナンス・育成・植樹活動のほか、スキンケア製品の原材料となる四国産ヒノキチップの供給も行い、森林資源を循環させる同ブランドの取り組みをサポートしています。

新居浜市は、別子銅山の「銅山備林」経営を原点とする住友林業グループゆかりの地です。植樹活動は2024年から10年間行われる予定で、店舗で育成されたのちに本山樹木育苗センターで再育成されたヒノキの苗木が毎年約600本植樹されます。

植樹活動の様子

SDGsの浸透

住友林業グループでは、事業を通じてSDGsに貢献するうえで、浸透・理解が肝要であると考えています。社員をはじめとするあらゆるステークホルダーの意識向上へ向けた様々な取り組みを行っています(以下は一例)。

「新居浜市SDGs推進企業」に登録

SDGsのターゲット達成に向けて意欲的に取り組む企業を支援する「新居浜市SDGs推進企業登録制度」に2021年2月、総務部新居浜事業所が選出されました。

住友林業の事業発祥の地である新居浜市において、障害者雇用の促進、持続可能性や生物多様性に配慮した木材・資材の調達、社有林管理を通じた森林の公益的価値の創造等のSDGs目標達成に資する活動をこれからも推進していきます。

2023年は、3月に進捗状況の報告を行ったことに加え、11月には、同制度への登録更新を申請し、2024年3月に承認されました。

新居浜市内小学校での出前授業の開催

新居浜市教育委員会では、持続可能な社会の担い手を育てるため、学校と地域が連携した教育活動を展開しており、住友林業に対し環境教育への協力依頼があったことから、各小学校を訪問し出前授業を開催しました。

出前授業では、住友林業の仕事や取り組み事例を紹介しながら、木や森のはたらき、公益的機能などを学んでもらいました。現在、新居浜市教育委員会と出前授業など環境教育プログラムの定期開催に向け協議を進めています。

2022年3月開催 泉川小学校4年生

2022年3月開催 垣生小学校5年生

「かながわSDGsパートナー」への登録

神奈川県が、県と連携した取り組みを促進させることを⽬的とし、県内のSDGsに取り組んでいる企業団体等を登録する、「かながわSDGsパートナー」に2020年4月より住友林業として登録しています。温室効果ガスの削減のためZEHを広く普及させることで気候変動問題への貢献、経済の活性化、環境意識の浸透を目指しています。

かながわSDGsパートナーロゴ

「静岡市SDGs宣言」へ賛同

住宅事業本部静岡支店では2019年11月より、静岡市内の事業所や団体等によるSDGs活動を促進し、優良事例の発掘と横展開を図る「静岡市SDGs宣言」に賛同し、取り組み目標としてZEH普及を80%以上にすることなどを掲げました。

- 関連情報はこちら

「前橋市SDGsパートナー制度」へ登録

住宅事業本部群馬支店は2022年11月に、SDGsの理念を踏まえ、地域課題の解決や、誰一人取り残さない持続可能なまちづくりを行うための共に取り組む企業・団体等として「前橋市SDGsパートナー制度」に登録し、SDGsの達成に向 けたアクション宣言に、ZEH普及80%を目指すことなどを掲げました。

小中学生向け学習Webサイト

「EduTown SDGs」への事例掲載

東京書籍によるSDGsに関する教育サイト「EduTown SDGs-わたしたちが創る未来-」では、小学生から中学生へ向け、SDGsの各目標を通してグローバルな視点で地球の未来を考え、自分たちにできることを考える教材を提供しています。同サイトにおいて、2020年度より住友林業の取り組んでいる“木を育て、使うことで、森林の循環をつくる”活動がSDGsの目標15の事例として掲載されています。

- 関連情報はこちら

- ホーム

- 企業・IR・ESG・採用

- サステナビリティ

- 社会

- 社会貢献

- 国内における社会貢献活動事例