- ホーム

- 企業・IR・ESG・採用

- サステナビリティ

- 環境

- 持続可能な森林経営

- 国内森林資源の保全

国内森林資源の保全

基本的な考え方

日本では近年、全国各地でスギ・ヒノキなどの人工林の荒廃により、水源涵養などの森林の持つ公益的機能が損なわれることが懸念されています。木材価格の低迷から林業の採算性が悪化し、間伐などの適切な手入れができなくなっていることなどがその要因と言われています。林業を活性化させて森林の荒廃を防ぐため、日本政府は2025年までに木材自給率をおおむね50%まで高めることを目標にしています。住友林業としては、経営森林面積の拡大、スマート林業の導入、早生樹の増殖や植林・育林技術の開発、コンテナ苗木事業の拡大、ICTを活用したソリューションビジネスを推進しながら、日本政府の目標達成に貢献していきます。

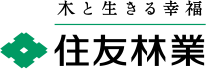

住友林業社有林内訳(2024年12月末)

社有林管理を通じた森林資源の

維持・拡大

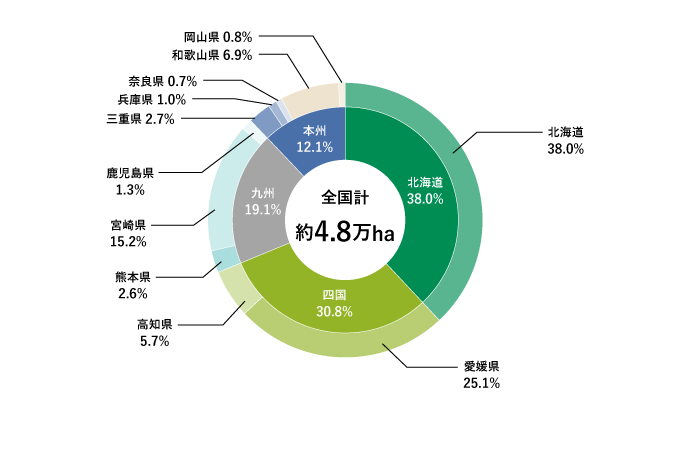

住友林業は、国内に総面積約4.8万ha(国土面積の約800分の1)の社有林を保有しています。社有林は、木材生産を重視する「経済林」と環境保全を重視する「保護林」に区分されています。

住友林業では2006年に、日本独自の森林認証制度であるSGEC※1の森林認証を全社有林※2で取得し、生物多様性の保全などを含め、社有林が適正に管理されていることを第三者から評価されています。森林認証の取得後に新たに購入した森林についても順次認証審査を受け、認証率は100%となっています。

施業においては、森林資源の維持・拡大を図るために、生態系など周辺の環境に配慮しつつ適正に間伐を実施しています。また、「適地・適木・適施業」を旨とした施業計画のもと、生産性の高い社有林経営を目指しています。

※1「緑の循環認証会議」:持続可能な森林経営が行われていることを第三者機関が証明する日本独自の森林認証制度。生物多様性の保全や、土壌及び水資源の保全と維持など7つの基準に基づいて審査。2016年6月に国際的な認証制度であるPEFC※3森林認証制度との相互認証が認められたため、国際的な認知度が高まっている

※2住友林業社有林のうち、グループ会社でゴルフ場を経営している河之北開発への賃貸地及びその周辺の森林などは除く。新規に購入した森林は、翌年度に拡大審査を受けるため除く

※3Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes:各国・地域で作成された認証基準を国際的に共通のものとして相互承認する国際的NGO。44の国及び地域の森林認証制度がPEFCと相互承認している(PEFC HPより)

社有林の分布・面積(2024年12月末)

林業活性化に向けた取り組み

地方創生につながるコンテナ苗木生産

地方創生の一環で、有効活用しきれていない森林資源の整備や、林業再生に取り組む自治体が増えています。さらに、戦後植林された針葉樹が収穫期を迎え、皆伐面積が増加していることで、皆伐後の再造林面積が増加しています。このため苗木の安定供給が望まれますが、生産者の減少などにより、今後苗木は供給不足になることが予想されています。

住友林業は、いち早くコンテナ苗木生産の近代化に着手し、独自に研究開発した生産技術を活用することで、施設栽培型の苗木生産施設の運営を開始しました。施設内の温度や湿度などを管理することで、通年の苗木生産が可能になり、従来の露地育苗に比べ、単位面積あたりの生産量が飛躍的に増加しました。苗木生産にかかる人材の雇用や、新技術の開発・普及などの分野では、地域の自治体と連携し、地方の活性化にも寄与しています。

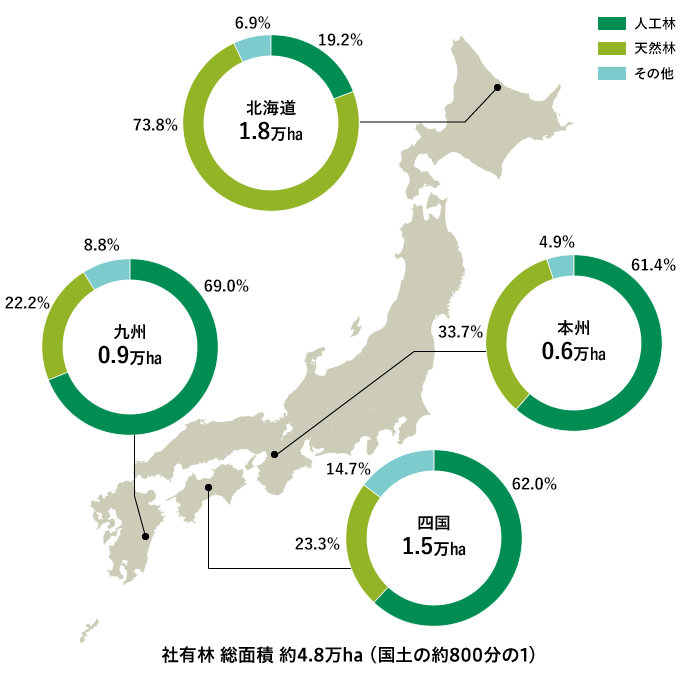

全国に広がる住友林業の苗木づくり

2012年度に宮崎県日向市に施設栽培型苗木生産施設を開設したのを皮切りに、北海道紋別市でも同生産施設を整備しました。2016年度には岐阜県下呂市、2017年度には高知県本山町、2018年度には群馬県みどり市、2019年度には福島県南会津町に生産施設を開設しました。現在、全国で年間190万本の苗木を生産できる体制になっています。

また、自社設備における苗木生産だけでなく、2022年度には、生産委託本数を増やし、苗木の安定供給体制を強化しました。2023年度には、特定母樹の採種園整備を拡大し、2024年度には東京都との無花粉スギ生産に関する協定を締結しました。花粉対策などの需要に応じた苗木供給への取り組みを加速化しています。

住友林業の苗木生産体制

早生樹林業の取り組み

住友林業では、近年注目が高まっている早生樹林業への取り組みを始めました。早生樹とは、スギ、ヒノキと比較して成長が早く短い伐期で収穫が可能な樹木のことで、コウヨウザン、センダン、ヤナギなどがあります。

日向森林事業所では、熊本県内や宮崎県内の社有林において、コウヨウザンの試験植栽を実施しています。成長量のモニタリングなどを通じて、下刈回数の低減やスギとの成長比較を行い、新たな植栽樹種としての可能性を検討しています。

その他、燃料材に適した成長の早い広葉樹などについて、資源環境事業本部と筑波研究所が協力し植栽に取り組んでいます。

コウヨウザン

林業用運搬ドローンの開発

スギやヒノキなどの植栽作業では、作業者が約10㎏もの苗木を背負い運んでいます。特に日本では傾斜地が多く、作業者への労働負荷が大きく、労働力の確保が困難な状況になっています。

そこで住友林業では、農業分野で実績のあるドローン製造・販売会社と共同で苗木を運搬するドローンの開発を進めてきました。複雑な地形や厳しい気象状況において、安全にドローンを飛行させ、また、苗木を確実に荷下ろしする実証試験を住友林業社有林で繰り返し実施しました。試験を踏まえて、様々な改良を加え、2020年度に林業用苗木運搬ドローン「森飛(morito)」として、全国に販売を開始しました。

販売活動を進めていく中で、苗木だけではなく、近年増加が見られる獣害対策に使用する資材など、重量物の運搬についても、現場ニーズの高まりがあることが分かってきました。そこで林業用資材の運搬を見据えた改良を進め、最大搭載量は従来モデルの8㎏から25㎏となりました。2024年度は、販売促進につながる取り組みとして、プロモーションビデオやパンフレットの制作を行いました。

林業用運搬ドローン「森飛(morito)」

林業用路網設計支援ソフト

「FRD」

国内の森林作業道設計の現状

国内林業においては、林道や森林作業道の整備が不十分である場合が多く、そのような場所では、森林の管理や伐採した木材の運搬をスムーズに行うことができません。現在、森林に林道や作業道を整備する際には、紙の地形図上に手書きで線形案を作成した上で現地へ向かい、線形案の通りに路網開設が可能かを繰り返し検証するのが一般的です。この線形案の作成と現地での確認・検証作業は、個人の勘や経験に頼る部分が大きく、多大な時間と労力がかかっているのが実情です。

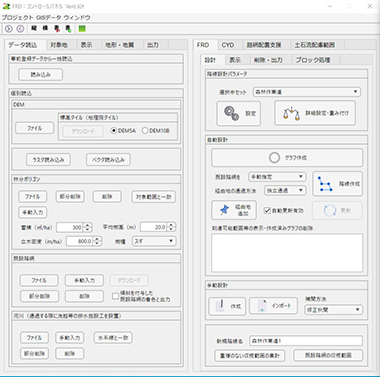

FRDを活用した路網設計

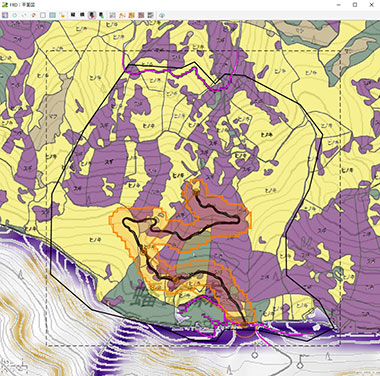

FRDは、白澤紘明氏(現所属:国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所)と共同開発した路網設計支援のためのソフトウェアで、航空レーザー計測等で得られた精密な地形データを活かして林道や森林作業道などの林業用路網を設計するために用います。最大の特徴は、操作画面上で出発地と目的地を入力することで、線形を自動的に設計できる「自動設計」の機能を備えていることです。この機能では、事前に設定した縦断勾配や曲線半径などの条件、幅員・作業コストなどのパラメータに基づき、低コストに整備できる線形案を作成できます。また、ソフト上で危険地形を意識できるようにしており、計画の時点で崩壊のおそれのある箇所など回避したい箇所がある場合は、回避箇所を設定することで壊れにくく安全な設計が可能であるなど、実務上必要な機能を多く備えています。ソフト上で設計した路網の線形案を基に現地の踏査を行うことで、効率的な現地確認作業が可能となります。今後は、斜面安定性を考慮した自動設計機能の強化やCADデータ形式で出力する機能などの開発、海外森林での活用を目的とした開発を検討します。

FRDコントロールパネル

危険個所(赤枠内)を避けた林道設計

ウインチアシスト型林業機械の普及

住友林業は、日本キャタピラー合同会社などと共同で開発したウインチアシスト型林業機械(テザー)について、一般社団法人林業機械化協会の助成を活用し、2023年度には山梨県、山口県、2024年度には山梨県、栃木県での実証を行いました。

テザーは傾斜地で伐採・搬出重機をアシストする林業機械で、伐採・搬出重機をワイヤーで引っ張り、重機の安定姿勢を保ちます。重機を利用できなかった傾斜地で、重機を用いた林業作業が可能となることで、安全性や生産性の向上が期待できます。

引き続き、林業機械を活用し、傾斜地での安全性向上や環境に配慮した林業の実現に取り組んでいきます。

テザーを用いた作業の様子

林業用リモート式下草刈り機の改良と普及

全国森林組合連合会及び農林中央金庫と共同で、林業用リモート式下草刈り機の実証実験を行っています。

従来の手持ち式の下草刈り機から、植栽時の地ごしらえや下草刈り作業の労働負荷を軽減するとともに、リモート式にすることにより、労働安全性を高めています。林業用リモート式下草刈り機の改良、普及に取り組んでおり、2023年度に社有林の施業に導入し、2024年度には紋別の社有林において、65haの地ごしらえ、45haの下刈りを実施しました。また、福島国際研究教育機構の委託研究コンソーシアムに参画し、地ごしらえ、下刈りの自動化・遠隔操作技術の開発を目指しています。

林業用リモート式下草刈り機の作業の様子

- ホーム

- 企業・IR・ESG・採用

- サステナビリティ

- 環境

- 持続可能な森林経営

- 国内森林資源の保全