- ホーム

- 企業・IR・ESG・採用

- サステナビリティレポート

- 環境

- 気候変動への対応

- 気候変動の緩和

気候変動の緩和

再エネ100%の利用に向けたアプローチ

住友林業グループは、事業活動において使用する電力を100%再生可能エネルギーにするために、2019年より開始した「スミリンでんき」の活用や国内外の工場で太陽光発電システム導入などを検討しています。また、将来的には各国の制度を活用した多様な調達方法を検討しながら、再エネ100%を目指します。

国内使用電力に太陽光発電「スミリンでんき」を活用

住友林業は、住友林業の家のオーナー及び住友林業ホームテックで太陽光発電を搭載したオーナーを対象に、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)による買取期間が満了する住宅用太陽光発電の余剰電力買取と電力供給の代理販売サービスを行う「スミリンでんき」のサービスを2019年11月から開始しました。

この「スミリンでんき」を住友林業グループの国内電力に充当できるように取り組んでいます。「スミリンでんき」によりオーナーから購入した太陽光発電余剰電力を当社の事務所や展示場等で活用することで、RE100の取り組みを進めています。2023年12月時点における契約件数は4,891件で、2022年度から1,830件増加しました。また、2023年より全国の展示場と一部営業所にオーナーから購入した再エネ電力を供給しています(2023年12月時点の対象217展示場、7営業所)。今後、オーナーへの普及をさらに加速させ、再生可能エネルギーの供給を拡大します。

製造工場で再エネの利用を拡大

住友林業グループでは、製造工場から排出される温室効果ガスがグループ全体の排出量の約34%を占めています。 RE100達成に向けて、製造工場における省エネ活動の徹底、再生可能エネルギーの利用拡大が不可欠です。

住宅の内装部材の製造を行う住友林業クレストでは、鹿島工場で、2020年9月にPPA(Power Purchase Agreement)モデル※による太陽光発電を導入しました。太陽光発電以外の使用電力についてもトラッキング付き非化石証書を購入することで、2023年12月時点で、同社の鹿島工場と伊万里工場はRE100、静岡工場はRE50を達成しています。これらの取り組みにより、2023年度は、1,969t-CO2の排出量削減に貢献しました。また、海外の製造拠点への再生可能エネルギーの導入を推進しており、インドネシアの製造拠点のAST Indonesia社では、環境省の令和3年度JCM設備補助事業に採択された「2.2MW屋根置き太陽光発電システムの導入」が完了し、2024年3月から稼働を開始しました。工場の電力消費量の2割をカバーし、1,600tCO2/年の温室効果ガス削減を見込んでいます。

これからも、国内外の住友林業グループ製造工場で太陽光発電パネルの導入・拡大などを検討し、再生可能エネルギー比率を高めていきます。

※太陽光発電パネルの設置場所として、工場棟の屋根を発電事業者に貸し、発電した電力を買い取り自社消費するモデル

鹿島工場外観

AST Indonesia工場/屋根置き太陽光発電システム

海外拠点における取り組み

住友林業グループで最も電力使用量が多い会社はニュージーランドのMDF(中密度繊維板)・単板・LVL(単板積層材)の製造・販売を行うネルソン・パイン・インダストリーズ(NPIL)です。ニュージーランドは水力発電や地熱発電など再生可能エネルギーが大きな電源構成を占めており、2021年では約8割になっています。2035年に再生可能エネルギー100%にすると政府が公表しており、NPILもその時点で再生可能エネルギーの100%導入を見込んでいます。

その他の製造拠点である東南アジア諸国においても再生可能エネルギーの導入の機運が高まってきており、インドネシアやベトナムの自社工場への太陽光発電システムの導入を推進しています。住宅事業を中心に展開する米国、豪州では、低コストで再生可能エネルギーの調達が可能になっていることに加え、十分な量の再エネ電力証書等が発行されているため、順次電力の切り替えなどを行っていく予定です。

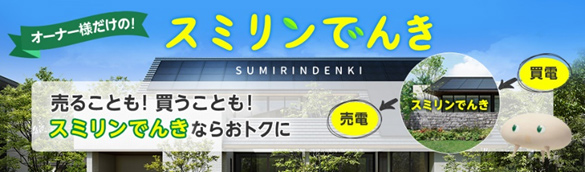

再生可能エネルギー事業の推進

住友林業グループでは、建築廃材、林地未利用木材などをチップ化して燃料に利用する木質バイオマス発電、太陽光発電といった、再生可能エネルギー発電事業を進めています。2023年の発電実績は、合計49,147万kWh(石炭分含む)で、2022年度比0.7%増加となりました。

2023年度

発電量による

CO2排出抑制効果※

93,877t-CO2e

※電力会社から電力を購入した場合と比較したCO2排出抑制量。また、主に北海道電力、東北電力のCO2排出係数を用いて計算

再生可能エネルギーによる発電量推移※1※2

※1木質バイオマス発電による発電量は住友林業連結子会社のみを対象とする

※22021年度以降の集計期間は各年1月~12月、2020年度の集計期間は4月~12月

木質バイオマス発電事業

住友林業グループは、主に建築廃材に含まれる木材を原料とするリサイクルチップや、製材に適さない材、森林に放置されてきた間伐材などの林地未利用木材を燃料用木質チップとして利用する木質バイオマス発電事業を展開しています。

木材を燃焼することで放出されるCO2は、木の成長過程で光合成により吸収された大気中のCO2であるため、木のライフサイクルの中では大気中のCO2を増加させません(カーボンニュートラルという考え方)。このため住友林業グループでは、木材の有効活用とCO2の増加抑制、さらには地域の森林環境整備など林業の振興に大きく貢献する事業として木質バイオマス発電事業に取り組んでいます。

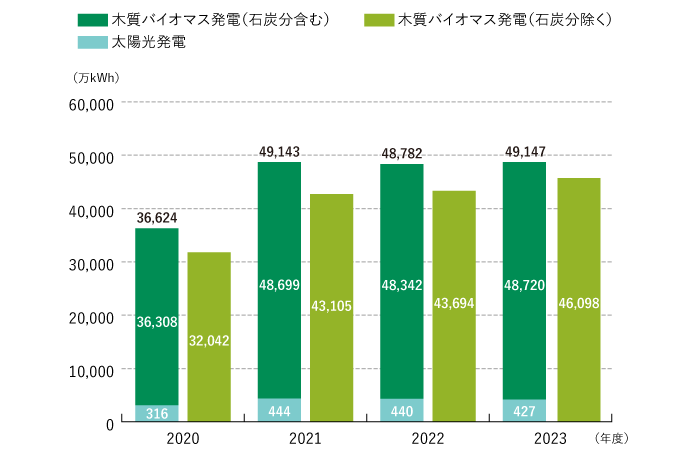

住友林業グループは、2011年2月に建築廃材等を主燃料とした都市型の川崎バイオマス発電所(発電規模33MW)を稼働させ、この分野に参入しました。また、2016年12月には国内の林地未利用木材を主燃料とした紋別バイオマス発電所(発電規模50MW)、2017年4月には苫小牧バイオマス発電所(発電規模6.2MW)、2018年4月には八戸バイオマス発電所(発電規模12.4MW)、2021年6月には苅田バイオマス発電所(発電規模75MW)の営業運転を開始しました。

2023年11月に杜の都バイオマス発電所(発電規模75MW)が稼働し、住友林業グループが運営に参画する木質バイオマス発電所の発電規模は合計で約251.6MWとなり、約555千世帯分の電力を供給することになりました。

今後は、これまでの木質バイオマス発電事業の経験を活かし、地域の特性や条件に適した再生可能エネルギー事業の展開を図ります。

紋別バイオマス発電所

八戸バイオマス発電所

住友林業グループの木質バイオマス発電事業

| 名称 | 事業地 | 発電規模 | 営業運転 開始時期 |

主な特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 川崎バイオマス発電所 (住友共同電力株式会社、フルハシEPO株式会社との共同出資) |

神奈川県 川崎市 |

33MW | 2011年2月 |

|

| 紋別バイオマス発電所※ (住友共同電力株式会社との共同出資) |

北海道 紋別市 |

50MW | 2016年12月 |

|

| 苫小牧バイオマス発電所 (三井物産株式会社、株式会社イワクラ、北海道ガス株式会社との共同出資) |

北海道 苫小牧市 |

6.2MW | 2017年4月 |

|

| 八戸バイオマス発電所※ (住友大阪セメント株式会社、東日本旅客鉄道株式会社との共同出資) |

青森県 八戸市 |

12.4MW | 2018年4月 |

|

| 苅田バイオマス発電所 株式会社レノバ、九電みらいエナジー株式会社、三原グループ株式会社との共同出資 |

福岡県 京都郡 |

75MW | 2021年6月 |

|

| 杜の都バイオマス発電所 株式会社レノバ、ユナイテッド計画株式会社との共同出資 |

宮城県 仙台市 |

75MW | 2023年11月 |

|

※住友林業の連結子会社

太陽光発電事業

住友林業は、茨城県鹿嶋市に発電規模3.4MWの太陽光発電施設を保有しています。

一部の太陽光パネル架台には、主に国産のスギ材を用いたオリジナル木製架台を採用し、発電施設の環境負荷低減と木材の利用用途拡大に配慮しています。

2023年度の発電実績は、427万kWhです。

太陽光パネルと環境にも配慮した木製架台

再生可能エネルギー事業の発電所所在地

林地未利用木材の活用推進

林地未利用木材とは、森林における製材に適さない立木または、間伐により発生する未利用の木材です。製紙用のパルプ需要は低迷していたものの、FIT制度(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)の導入に伴い、各地で木質バイオマス発電所が稼働しており、木質バイオマスの需要が増加しています。林地未利用木材を活用することで、再生可能エネルギーを推進するとともに、森林の価値を高める効果も期待できます。2023年は、住友林業グループの発電所で382千トンの林地未利用木材を活用しました。引き続き、林地未利用木材の効率的かつ安定的な集荷システムの構築に努めていきます。

国産材における

林地未利用木材の

利用量

(2023年)

382千トン

林地未利用木材

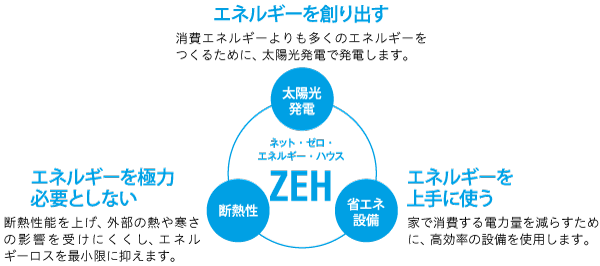

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の推進

日本における家庭部門のCO2排出量は増加傾向に歯止めはかかったものの、依然高い水準にあります。国は、2021年10月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」や「第6次エネルギー基本計画」等において、「2030年度以降新築される住宅・建築物について、ZEH※1・ZEB基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指し、整合的な誘導基準・住宅トップランナー基準の引上げや、省エネルギー基準の段階的な水準の引上げを遅くとも2030年度までに実施する」ことや「2050年に住宅・建築物のストック平均でZEH・ZEB基準の水準の省エネルギー性能が確保されていることを目指す」政策目標を打ち出しました。

持続可能な社会の実現に貢献するZEH

ZEHとは、高い断熱性能、省エネ設備機器、そして太陽光発電システム等の「創エネルギー」設備を組み合わせることで、年間の一次エネルギー消費量が正味(ネット)でゼロ以下となる住宅です。

「持続可能な開発目標(SDGs)」の目標7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」や目標13「気候変動に具体的な対策を」だけでなく、目標3「すべての人に健康と福祉を」や目標12「つくる責任 つかう責任」等にも対応しており、ZEH普及は持続可能な社会の実現に貢献するものです。

さまざまな技術の融合

住友林業は以前より、再生可能な自然資源であり、生長の過程でCO2を吸収・固定する「木」を主要構造材に使用するとともに、風や太陽など自然の恵みを活かす独自の設計手法「涼温房(りょうおんぼう)」を取り入れ、一年を通して快適に暮らせる住まいを提供してきました。こうした「木の特性・自然の恵み」を活かすノウハウと、断熱性能の向上や省エネ設備の導入など「エネルギー消費量を減らす」技術、創エネ・蓄エネ機器やHEMS※2など「エネルギーを賢く活かす」技術を融合し、家庭内のエネルギー効率を高めることで、居住時のCO2排出量の削減を図っています。

中期経営計画サステナビリティ編では、新築戸建注文住宅におけるZEH受注比率の目標を掲げており、2023年度比で2.5ポイント上昇し、2023年度は79.7%となりました。

新築住宅において、建物や開口部のさらなる断熱性能の強化、太陽光発電システムの搭載を基本仕様とし、ZEHの普及を推進します。

※1強化外皮基準への適合及び再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量を現行の省エネルギー基準値から20%削減

※2Home Energy Management Systemの略。発電量や電気使用量を“見える化”する家庭用エネルギー管理システム

※3Nearly ZEH、狭小ZEH Oriented、多雪ZEH Orientedを含む

新築戸建注文住宅における

ZEH受注比率実績※

(2023年度)

79.7%

※中期経営計画サステナビリティ編2024の評価指標(集計期間:2023年1月~12月)

- 関連情報はこちら

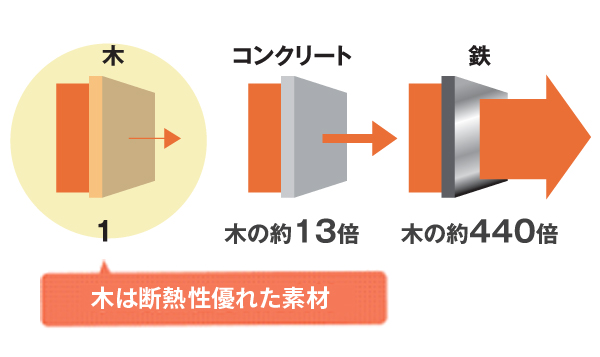

断熱性に優れた木の家

木の熱伝導率を「1」とすると、コンクリートは約13倍、鉄は約440倍もあります。木は熱を伝えにくい断熱性に優れた素材です。さらに、住友林業では独自の基準による、高い性能の断熱材「グラスウール(高性能品)24K」を使用しています。

素材の熱伝導率比較

住友林業独自基準の断熱材

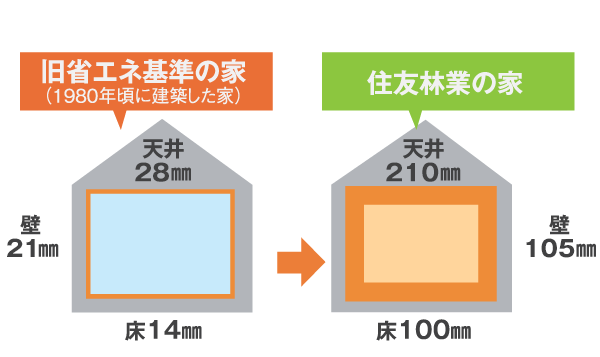

「360゜TRIPLE(トリプル)断熱」の標準採用

住友林業では、戸建注文住宅(耐火仕様を除く)の断熱性能を強化した「360゜TRIPLE断熱」を標準採用しています。高性能な「断熱材」に加え、断熱性の高い「構造材」と「窓」で建物全体を包み360°しっかり断熱し、経済的で快適な暮らしを実現します。

「360゜TRIPLE断熱」は夏涼しく、冬暖かく、省エネルギー性能を高めた住まいです。国が進めるBELS(建築物省エネルギー性能表示制度)※のZEH水準に対応する仕様にしています。

住友林業では戸建注文住宅についてBELSを全棟で申請しています。BELSは新築・既存の建築物の省エネ性能を第三者評価機関が評価し認定する制度で、建物の省エネ性能、資産価値を示す指標となります。BELSの全棟申請は大手ハウスメーカーでは初めての取り組みです。2023年度において、BELS認証率(本体着工時)は99.0%となりました。断熱性能を強化した住友林業の住宅は、BELSの評価書に裏付けされた確かな安心と快適さをお届けします。

※国⼟交通省が定めた「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン」に基づく第三者認証制度の⼀つ。制度運営主体は⼀般社団法⼈住宅性能評価・表⽰協会。省エネルギー性能を客観的に評価し、星マーク等で表⽰する。「Building-Housing Energy-efficiencyLabeling System」の略称

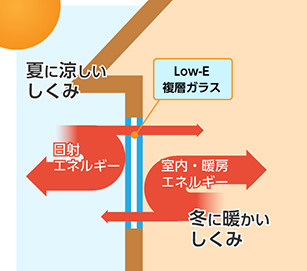

断熱性に優れたガラスを採用

住まいの中で、一番熱損失が大きいのは窓です。夏は窓から入る熱を遮断し、冬は室内の暖気が窓から逃げないよう断熱することが大切です。住友林業では、もっとも熱のロスが大きい窓には、「アルゴンガス入りLow-E複層ガラス」を採用しています。これは複層ガラスの間に、空気より熱を伝えにくい「アルゴンガス」を封入し、さらに特殊金属膜をガラスにコーティングしたものです。優れた断熱・遮熱性で、夏は窓から入る熱を遮断し、冬は室内の暖気が窓から逃げないようにしています。

Low-Eガラスによる断熱イメージ

- 関連情報はこちら

環境配慮機器の搭載率推移(受注棟数ベース)※1

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |

|---|---|---|---|---|

| 太陽光発電システム | 57% | 68.9% | 78.1% | 78.9% |

| エネファーム | 27% | 25.5% | 20.5% | ‒ |

| エコワン | 15% | 19.4% | 24.4% | ‒ |

| エネファーム・エコワン※2 | ‒ | ‒ | ‒ | 43.9% |

| 環境配慮機器搭載率 | 70% | 78.2% | 84.6% | 86.2% |

※12020年度の集計期間は4月~12月

※22023年度よりエネファーム・エコワンを合算した搭載率を記載

「LCCM住宅」を販売開始

住友林業は、2022年4月、優れた断熱性能や高性能な設備機器、大容量太陽光発電システムなどの創エネルギー機器を駆使した環境フラッグシップモデル「LCCM住宅」の販売を開始しました。

LCCM住宅とは、建設時、居住時、解体時の省CO2に取り組み、さらに太陽光発電などを利用した再生エネルギーの創出により住宅のライフサイクル全体でCO2収支をマイナスにする住宅です。住友林業の「LCCM住宅」は、木造住宅のため原料調達から建設までのCO2排出量が少ない上、再生可能なバイオマス燃料を乾燥工程に活用した国産材を構造躯体に採用することで、より多くのCO2を削減します。また、住友林業独自のビッグフレーム(BF)構法により将来の間取り変更にも柔軟に対応可能で、建設、改修、解体時トータルでCO2排出量を抑え※、太陽光発電による再生エネルギー活用、光と熱をコントロールする設計の工夫でLCCMを実現しています。強固な構造躯体は在来工法に比べ約2割多く炭素を固定し、長期に炭素を固定し続け脱炭素社会に貢献します。

さらに、森を育てる家「環境貢献度プレゼンシート」による提案を開始。設計段階の「炭素固定量」、「再植林相当面積」を別邸に簡易算出できるようにすることで、環境貢献度の見える化を図っています。この取り組みを推奨するため、展示場ごとに「環境貢献度」の掲示を行っています。

※一般社団法人日本サステナブル建築協会作成「LCCM住宅部門の基本要件(LCCO2)適合判定ツール」により算出

LCCM住宅モデルハウス(米子展示場)

賃貸集合住宅のZEH化と木造マンションの販売開始

住友林業は、賃貸集合住宅「Forest Maison(フォレスト メゾン)」全棟でZEH-M(ゼッチマンション)※1化を推進し、快適な室内環境と大幅な省エネ性能を実現しています。国が進めるBELSのZEH水準に対する仕様を標準とし、省エネ性を高めたZEH-Mを全棟で取得します。また、太陽光発電の搭載も推進し、生活時に排出するCO2を削減します。

賃貸集合住宅「Forest Maison」は、2023年5月より戸建住宅商品と同様の360°トリプル断熱を採用しました。住まいの断熱性能を大幅に高め、高効率な設備機器を導入して快適な室内環境を保ち、共用部を含む建物全体の一次エネルギー消費量の20%以上を削減※2する、ZEH-M Orientedの基準以上の性能を実現しています。さらに、2023年11月には、太陽光発電パネルを搭載し、住戸ごとのゼロエネルギー化を推進する賃貸用木造マンション「Forest Maison GRANDE」を発売。木造マンションはRC造や鉄骨造マンションと比べて部材製造時や建設時のCO2排出量(エンボディドカーボン)が少なく、木の炭素固定の効果もあるため環境への負荷を軽減します。

※1Net Zero Energy House Mansion(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス・マンション)の略。住まいの断熱性・省エネ性能を上げ、太陽光発電などでエネルギーを作り、年間の一次消費エネルギー量(空調・給湯・照明・換気)の収支をプラスマイナス「ゼロ」にする集合住宅国が定める集合住宅のZEH基準で、一次エネルギー消費量の削減率に応じて、「ZEH-M」、「NearlyZEH-M」、「ZEH-M Ready」、「ZEH-M Oriented」の4区分に分類される

※22016年省エネ基準による「暖房」「冷房」「換気」「照明」「給湯」の基準一次エネルギー消費量との比較

Forest Maison GRANDE外観イメージ

リフォームによる性能向上

住友林業ホームテックでは、主に旧省エネ基準、旧耐震基準以前の住宅に対し省エネリフォームと耐震・制震リフォーム(性能向上リフォーム)を推進しています。省エネリフォームについては、2023年12月に既存住宅の省エネ性能向上のためAIを活用した「断熱改修工事提案システム」の開発について公表しました。断熱改修工事を推進し、より少ない一次エネルギーで快適な状態をより長く維持できるなど住環境を改善し住まい手のQOL※1の向上、ウェルビーイングの実現を目指します。

また昨今、継続的に発生する地震への不安から安心・安全な住まいづくりのニーズが高まっています。オリジナル制震ダンパーを用いた「耐震・制震ダブル構法」※2を中心に耐震・制震リフォームを積極的に進め安心・安全な住まいを提供します。

省エネ・耐震・制震を組み合わせた性能向上リフォームの推進により、住まいの快適性と一次エネルギー消費量の削減、建物の長寿命化を図り、脱炭素社会の実現に貢献します。

※1Quality Of Lifeの略。生活の質、生きがいや満足度

※2高層ビルにも採用されている油圧ダンパー式の制震装置を、在来軸組構法の2階建て住宅用として開発した「制震ダンパーS型」を用いた工法です。地震の揺れを吸収・低減して建物の変形を防ぐとともに、繰り返し起こる余震の振動に対しても強さを発揮します。

環境配慮型リフォーム

住友林業ホームテックでは、2024年度を目標年度とした中期経営計画サステナビリティ編2024において、「環境配慮型リフォーム受注率向上」を目標に掲げました。

2023年度は、一般の住宅(「住友林業の家」のオーナー以外)における耐震工事・構造補強工事・断熱改修工事・スマート商材※設置工事の4つの合計受注割合は前年度64.6%に対し、75.2%の実績となりました。

一方、「住友林業の家」における耐震工事・外装工事・断熱改修工事・スマート商材設置工事の4つの合計受注割合は前年度60.7%に対し、61.8%の実績となりました。

※太陽光発電システムや蓄電池、エネファームなど

- 関連情報はこちら

住宅・建築事業におけるカーボンストック

木は製品となってもCO2を炭素として保持し続けるため、木造住宅を建てることは、都市に森をつくることだと言われています。2023年度の住宅建設や建築事業に使用された木材によるカーボンストック※1は国内で19.7万t-CO2になりました。住友林業グループは、山林や都市のカーボンストックを増やし、脱炭素社会に貢献しています。

※1戸建注文住宅・賃貸住宅・戸建分譲住宅・建築事業で使用した実際の木材使用量を樹種別に分け、各々の比重を基に炭素含有量を算出し、CO2固定量を計算

2023年度の国内の住宅建設や建築事業に使用された木材によるカーボンストック

海外における環境配慮型住宅の開発

豪州

豪州のヘンリーは、同国における大手ビルダーとして初の一般顧客向けゼロ・エミッション・ハウス※1の開発を実現させるなど、環境負荷低減のための様々な取り組みを行ってきました。また、ヘンリーが販売を推進している太陽光パネルを搭載したオール電化住宅では、光熱費を最大75%節約でき、「暮らすときのCO2排出量」が最大100%削減可能となります。

さらに、他社に先駆けて省エネ性能基準であるエナジー・レイティング※2の7スターに対応した住宅新商品Mainvueの販売を開始しました。Mainvueは、エネルギー効率を最大限向上させる間取りへの変更が可能なことによって、7スターを実現しています。ヘンリーは、今後も、同国住宅業界の省エネ性能向上の取り組みをけん引していきます。

※1従来の住宅より70%以上の省エネ効果が期待できる環境配慮型住宅

※2豪州における建物内の冷暖房に対するエネルギー負荷を評価する指標で、断熱材や窓、建物の種類や大きさ、向き、立地する気候帯が評価項目

太陽光パネルを搭載した住宅

インドネシア

住友林業は、インドネシアをはじめとしたアジア各国で「脱炭素設計のスタンダード化」に取り組んでいます。戸建住宅事業では環境に配慮した住宅の開発を進め、建築の環境性能を評価する「EDGE認証※1」の取得に取り組んでいます。

インドネシア・ジャカルタ近郊デポック市の戸建分譲住宅においては、住友林業が国内外で培った設計・施工技術を導入し、災害等にも強い快適で安全性の高い住まいを提供します。太陽光パネルの標準搭載も決定するなど、環境に配慮した開発を進めています。

また2023年、同国ボゴール市において太陽光パネル標準搭載の戸建分譲住宅事業を開始しました。ボゴール市の戸建分譲住宅事業では、日本の住宅事業での知見を活かした「涼温房※2」の設計手法に基づき、深い庇・軒による日射遮蔽、自然通風や植栽を活用した室内や敷地内の温度調整などによる快適な住環境の創出に加え、太陽光パネルによる創エネにより、暮らすときのCO2排出量(オペレーショナルカーボン)を抑制します。さらに製造過程で大量のCO2を排出するレンガの代わりに環境負荷の少ないオートクレーブ気泡コンクリートブロック※3を採用し、建てるときのCO2排出量(エンボディドカーボン)も抑制します。これらの取り組みにより、アジア事業における脱炭素化を加速しています。

※1世界銀行関連機関IFCが開発した主に発展途上国で運用される建築環境認証。建てるときに使用するエネルギー量、暮らすときに使用するエネルギー量・水使用量を現地の一般仕様における建物と比べ、それぞれ20%以上削減する必要がある

※2風、太陽、緑という自然の恵みを活かして、夏のそよ風や冬の陽だまりのような心地よさを生み出す住友林業の設計手法。敷地ごとに周辺環境を考えながら、風の流れ、日差し、緑の特性を活かした設計で冷暖房機器に頼り切らない快適な住まいを実現

※3高温高圧多湿養生を意味するオートクレーブ処理で製造管理された軽量気泡コンクリート

デポックでの開発イメージ

CO2の見える化

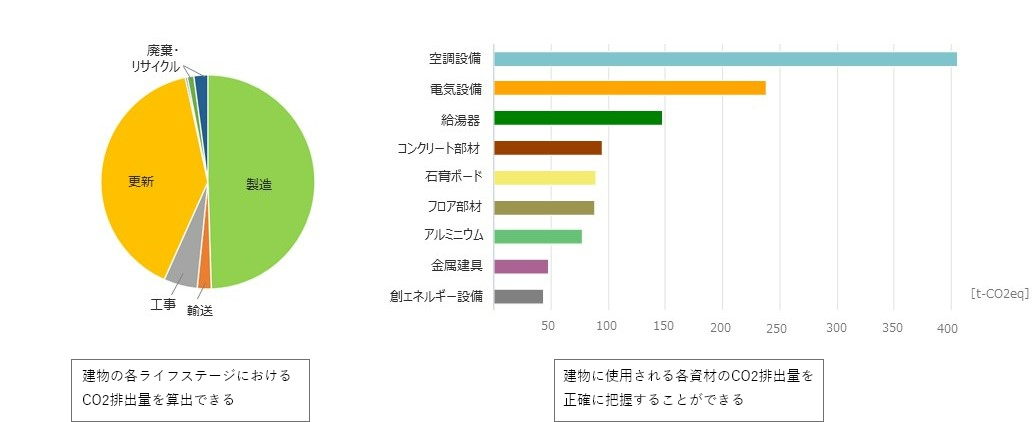

研究開発

住友林業は、木造建築や木質材料のもつ価値を明らかにし、さらにその価値を高めて脱炭素社会の実現に寄与していくため、建物を建てる時のCO2排出量(エンボディドカーボン)を効率的に見える化するソフトウェアOne Click LCAの展開を進めており、より国内での運用に最適化するための開発に取り組んでいます。

また、2019年に竣工した「筑波研究所 新研究棟」において、屋上の太陽光パネルによる創エネと再生可能エネルギー燃料である木質ペレットを利用した空調システム、昼光利用・自然換気などの自然エネルギー利用により、運用時のCO2排出量の削減を実現しており、実際の運用データを元に自然換気や木質ペレットをより効率的に活用するよう各種制御アルゴリズムを改善、エネルギー消費量のさらなる削減を推進しています。

木造建築物の炭素貯蔵量を推定

東京農工大学は、過去およそ50年間に民間企業が建設した木造建築物の炭素貯蔵量の推定方法に関する研究成果をオープンアクセスジャーナル「Scientific Reports」で発表しました。

2011年に開催された第17回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP17)で、炭素量変化を各国の温室効果ガスの吸収量または排出量として計上することが合意※された、「伐採木材製品」(Harvested Wood Products、以下HWP)は、森林から伐採された後も炭素貯蔵機能を持つため、その有効活用は気候変動緩和へ重要な施策となります。

HWPを有効活用するためには、まずその炭素貯蔵量を正確に把握する必要があり、本研究ではHWPの用途の中でも最も多くの炭素を貯蔵する木造建築物を対象とし、企業が建設した建築物におけるHWPの炭素貯蔵量の推定方法を検討しました。

建築物のデータを住友林業が提供し、両者が共同で推定手法の検証をしました。本研究の成果により、木造建築物の炭素貯蔵量をより高い精度で把握、推測することができます。また、住友林業の木造住宅は長期にわたり炭素を貯蔵することが明らかになりました。

この成果を利用し、2023年度の住宅着工数から炭素貯蔵量を更新しています。

※京都議定書第二約束期間においては、HWPの炭素量の変化を評価し計上するルールが認められている(炭素貯蔵効果)。HWPの算定ルールが適用されるのは、国内の森林のうち「森林経営」を行っている育成林から生産された「製材」、「木質パネル」、「紙」

サプライチェーン全体でのCO2排出量の見える化

建てるときのCO2排出量を見える化

住友林業は、建物のCO2排出量等を見える化するソフトウェア「One Click LCA」の日本単独代理店として2022年8月に日本版の販売を開始しました。

「One Click LCA」は欧州を中心に140ヵ国で利用され、国際規格ISOや世界の60種類以上のグリーンビルディング認証に対応したソフトウェアです。建物に使用する建築資材の調達から、輸送、施工・建設、修繕、廃棄・リサイクルのCO2排出量(エンボディドカーボン)を精緻に算定できます。

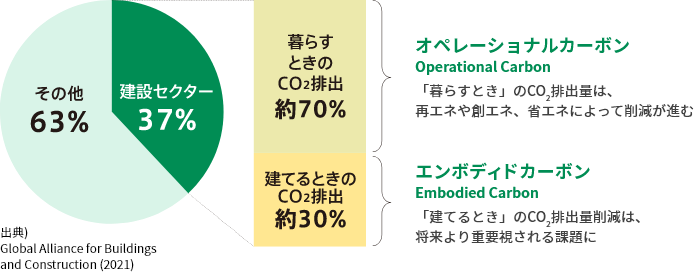

全世界のCO2排出量に占める建設部門の割合は約37%※と言われています。そのうちの約70%が暮らすときのCO2排出量(オペレーショナルカーボン)で、残り30%が建てるときのCO2排出量(エンボディドカーボン)です。暮らすときのCO2排出量は、ZEHやZEBの普及により削減が進んでおり、今後は建てるときのCO2排出量の削減が喫緊の課題です。建てるときのCO2算定は、建物の全ライフサイクルを網羅して環境負荷を算定する必要があります。住友林業は「One Click LCA」の普及を通じて建設業界におけるCO2排出量の見える化・削減に貢献します。

建築資材の調達段階にあたる製品のCO2排出量は、建物のCO2排出量に最も大きな影響を与えます。製品のCO2排出量を見える化する仕組みとして、環境認証ラベルEPD(環境製品宣言)があります。EPDは Environmental Product Declarationの略で、原材料調達から廃棄に至るまでの製品の全ライフサイクルの環境影響を算定し、CO2排出量をはじめとする製品の環境負荷を定量的に示したもので、ISO準拠の環境認証ラベルです。

EPD取得サポート

住友林業は、2023年2月に、木材・建材メーカー向けに環境認証ラベルEPD※2取得サポート事業を開始しました。One Click LCA社が提供する「EPDジェネレータ」を活用頂くことで、建築に関するあらゆる製品のEPDをスムーズに取得できます。

また、住友林業は、テナント・デベロッパー・建設関連事業者向けに「One Click LCA」による建物のCO2算定サービスを開始しました。建築業界でLCAの需要が高まる中、住友林業のLCA専門家の知見を活かして算定を行い、プロジェクトごとの算定結果をレポートします。現在、多くのお客様より算定依頼を頂いています。

住友林業は、「One Click LCA」、「EPDジェネレータ」の普及を通じて、日本の建設業界の脱炭素設計を推進していきます。

※出典 global alliance for building and construction(2021)

世界の産業別CO2排出率

「One Click LCA」での算定事例

※出典:上記グラフは、平成28年3月林野庁公表の「平成27年度 木材利用推進・省エネ省CO2実証業務報告書」の公表データを元に「One Click LCA」を使って当社が独自に算定した結果

投資における見える化

住友林業は、事業における投資の可否判断の際に温室効果ガス排出量を判断基準の一つにするため、インターナルカーボンプライシングの導入を検討しています。

脱炭素化支援機構に出資

住友林業は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき2022年10月に設立された株式会社脱炭素化支援機構(JICN)に出資しています。

JICNは国の財政投融資と民間からの出資を資本金としてファンド事業を展開し、脱炭素に資する事業への投融資を通じて民間企業の脱炭素投資を促しています。住友林業グループはJICNの活動趣旨に賛同するとともに、脱炭素関連市場の成長が当社グループの事業機会拡大に繋がるものと考え、JICNに出資しています。当社グループの将来的な事業機会の創出に向け、JICNが支援する脱炭素分野の先進事例に関する情報・知見の蓄積も図っていきます。

- ホーム

- 企業・IR・ESG・採用

- サステナビリティレポート

- 環境

- 気候変動への対応

- 気候変動の緩和