自然あふれる富士山2合目の「まなびの森」フォレストアークから

四季折々のようすやボランティア活動についてお伝えします。

みなさん是非「まなびの森」へ足をお運びください。

お待ちしております。

富士山「まなびの森」フォレストアーク副館長・管理人

沢田明宏

暖かな3月から一転し、4月に入ると肌寒い日が続きました。4月8日には最低気温が氷点下となり、地面には沢山の霜柱が出現しました。思い返せば、4年前「まなびの森」に赴任した最初の年、4月に雪が積もって通勤できなくなったことがありました。

朝夕が肌寒い所為でしょうか、フデリンドウがなかなか開花せず、4月半ばにやっと可愛らしい花を開きました。マメザクラやほかの草花は2週間以上早く咲きはじめたのに… 今年の気温変化にフデリンドウはついていけなかったのかもしれません。

マメザクラが満開になり、「まなびの森」入口のゲートにあるトウゴクミツバツツジが同時に咲き出したのには驚きました。この4月で5回目の春を迎えた訳ですが、マメザクラとトウゴクミツバツツジが同じ時に咲いているのは初めてのことです。

春になって小鳥たちも忙しく啼き交わし、巣作りの準備に余念がありません。シジュウカラがシカの毛やコケなどが混ざったものを咥えて運んでいた時、フワフワと落ちて来たものがありました。咥えていた巣材の一部が嘴の先からこぼれてしまったようです。

「まなびの森」は春真っ盛り、まもなく新緑の季節です。

-

暖かな日が続いたと思ったら、急に冷え込んで 4月8日朝には霜柱が出現

-

マメザクラがほぼ満開に

-

トウゴクミツバツツジがマメザクラと共演しています

-

ブナなどの根に寄生するヤマウツボ

-

チョッと可哀そうな名前のヨゴレネコノメソウ 「汚れ」の由来は葉っぱを見ればわかる

-

シジュウカラが咥えていたシカの毛やコケなどの巣材がフワフワと落ちてきました

-

ヤマエンゴサクはケシ科の可愛らしい花 一目見た姿はスミレの仲間か、と勘違いします

-

モクレンの仲間のコブシの白い花

-

春の訪れを告げるフデリンドウの可憐な花は今年は少し遅咲き

-

小さな白い花はタニギキョウ 良く観察すると秋に咲くキキョウとよく似ています

-

ゴジュウカラが枯れ枝の中の虫を探しています

-

メジロが芽吹いた新芽を啄んでいます ※野鳥の写真はいずれも「野鳥の会」会員の望月さんのご厚意で提供していただきました。

今年は3月に入ってすぐとても暖かな日が続きました。

そのため、3月初めに「まなびの森」一番に開花するオニシバリに続き、中旬には早くもミツマタが満開を迎えました。ミツマタが咲くと辺り一面が甘い薫りに包まれ、とても春らしい雰囲気となります。

そして、トレールに沿ってキバナノアマナも可憐な黄色い花を咲かせています。例年より2~3週間早い開花となりました。バイケイソウも暖かさに誘われるように新芽を芽吹き始めました。そして、ほかにもコガネネコノメソウやユリワサビ、アブラチャンやヤドリギも例年より早く一斉に花を咲かせています。こんなに一斉にいろいろな花が咲き誇ることは珍しく、季節外れの暖かさが続いた賜物だと思います。

富士山スカイラインの標高800m辺りまではマメザクラが開花しているので、「まなびの森」での開花は4月初旬となるのではないでしょうか。

3月16日「企画懇談会」が開催されました。昨年1年間の活動報告と各種調査報告、今年の活動計画を発表してステークホルダーの皆さんと話し合うのが「企画懇談会」です。昨年は対面・Zoom併用開催だったため「富士山環境交流プラザ」をお借りしての開催でしたが、今年は2年ぶりに「フォレストアーク」で開きました。いただいた貴重なご意見を活かしながら今年も「まなびの森」を安全・円滑に運営していきたいと考えております。

2023年は「まなびの森」25周年の記念すべき年ですが、富士山にとっても特別な年となっています。1998年に富士山憲章が制定されてから25周年、そして2013年に世界文化遺産に登録されて10周年と言う記念すべき年となっていますので、これに関連したさまざまな記念行事が富士山周辺で開かれることでしょう。今後の管理人日記でもできるだけご紹介していきたいと考えています。

-

バイケイソウの新芽

-

ミツマタが甘い薫りを漂わせています

-

キバナノアマナが開花

-

早春の花 コガネネコノメソウ

-

ユリワサビの花

-

ヤドリギの花 横のピンク色の蕾はマメザクラ

-

アブラチャンの花 背景はミツマタの花

-

今年の企画懇談会は2年振りに「フォレストアーク」で開催

-

閉会挨拶をお願いした静岡大学客員教授の増澤先生

-

富士山世界文化遺産登録10周年記念のロゴ

1月に続いて「日本野鳥の会」南富士支部の皆さんによる鳥獣生息調査が2月11日に行われました。前日の雪のために路面の凍結が心配されましたが、当日は幸い路面凍結もなく調査は滞りなくできました。調査の折り返し地点である「まなびの森」最奥部でシジュウカラ、ヤマガラ、ゴジュウカラ、ヒガラと言ったカラの仲間やエナガの40羽ほどの混群がにぎやかに飛び交っていました。

センサーカメラに映った写真などを通して動物たちの行動知ることはできますが、雪はその足跡をフィールドサインとして記録してくれています。この日も、シカをはじめ、テンやイノシシ、タヌキなどの足跡が沢山残されていました。

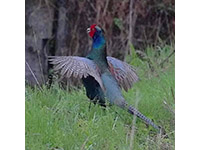

別の日に「フォレストアーク」の前には鳥の足跡が残されていました。野鳥の会の方に見てもらったところ、歩き方と歩幅からヤマドリではないかとのことでした。ヤマドリは少し地味な茶色ですが、キジ(日本の国鳥)に似た姿形で長い尾羽が特徴です。

2023年もアッと言う間に2ヶ月が過ぎようとしています。里ではロウバイやウメの花が咲いて春の兆しですが、「まなびの森」の春はもう少し先です。

※ヤマドリはその長い尾羽を詠んだ「百人一首」柿本人麻呂の和歌

『あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の 長々し夜を ひとりかも寝む』

でも有名です。また、万葉集にはほかにもヤマドリを詠んだ和歌があります。

-

鳥獣調査の前日に降り始めた雪

-

調査ルートの折返し地点で休憩する「野鳥の会」の皆さん

-

雪原に残っていたのはきれいな梅鉢模様はタヌキの足跡

-

雪の上に残されたヤマドリの足跡

-

目の周りの赤が印象的なヤマドリ

-

ヤマドリはその長い尾羽も特徴

-

ヤマドリと姿かたちが似ているキジは色鮮やかな日本の国鳥

-

キジもヤマドリも威嚇や縄張り主張でホロ打ちをする ※ヤマドリとキジの写真4枚は「日本野鳥の会」南富士支部の方が別の場所で撮影されたものをご厚意で提供していただきました