自然あふれる富士山2合目の「まなびの森」フォレストアークから

四季折々のようすやボランティア活動についてお伝えします。

みなさん是非「まなびの森」へ足をお運びください。

お待ちしております。

富士山「まなびの森」フォレストアーク副館長・管理人

沢田明宏

■7月管理人日記

7月半ばになると林床に沢山の薄黄色の花の塊が見られるようになりました。キヨスミウツボと言う葉緑素を持たない植物です。アジサイの仲間などの根に寄生してそこから養分をもらって生きている風変わりな植物です。しかし、そんな風変わりな植物はそれだけではありません。今年もキバナノショウキランやツチアケビも姿をみせました。

キバナノショウキランは腐葉土を作る腐生菌から栄養をもらっています(これを菌従属栄養植物と呼びます)。また、ツチアケビは食菌としても有名なナラタケと共生し、ナラタケから栄養をもらっています。秋には赤い実がまるでソーセージをぶら下げたようになります。どちらもランの仲間です。ランの仲間は一般的に種が非常に小さいために種が持っている栄養だけでは発芽できず、土の中に棲みついているさまざまな菌類と仲良くして、その菌類の力を借りて発芽、成長するものが多いです。その究極とも言えるのが自身での光合成を止め、菌従属栄養に移ったこのような無葉ランたちです。限りない生物の多様性があってこその不思議な生きざまと言えるでしょう。

先月ご紹介したエゴノキは昨年ほとんど花を咲かせませんでした。同様に、去年はほとんど咲かなかったが今年は沢山花を付けている植物が二つあります。一つはバイケイソウで、もう一つはブナです。

バイケイソウは4月にご紹介したとおり、有毒でシカが食べないので「まなびの森」でも増えている植物の一つですが、去年ほとんど花を見かけませんでした(93Haの「まなびの森」で2~3株だけが花をつけた模様)。今年はまったく様子が違います。辺り一面にバイケイソウが咲き誇っています。

ブナは花を見たのではなく、若い実が沢山なっています。余りにもたくさん実が付いているので、実の重さに枝が耐えられずに折れて落ちてくるのでそのことが分かります。

今年の秋は豊作となるエゴノキやブナの実で小鳥やさまざまな動物(イノシシやタヌキ、クマなど)が大喜びとなることでしょう。ただ、少し心配なのは「まなびの森」へのクマやイノシシの出没です。特に、今年はイノシシ3~4頭の群れ(恐らく、親子)が林道脇や林内を鼻で穿り返してミミズなどの食べ物を漁っている痕跡を頻繁にみかけます。東京農工大の卒論調査のもう一つのテーマ(6月にご紹介した「ツル植物の巻き付き」が一つ目)は高い標高で棲息するイノシシの行動です。卒論テーマとタイムリーにイノシシが活動しているのは良いのですが…。イノシシに襲われないように気を付けたいと思います。

森の中で色鮮やかな奇妙な形のキノコに出会いました。サンコタケと言います。仏法具の一つである三鈷(さんこ)に似ていることからつけられた名前です。サンコタケはスッポンタケの仲間で、その三つに分かれた腕の内側にグレバと呼ばれる黒緑色の胞子粘液をつけています。このグレバが臭いのです。俗に「田舎の香水」とも呼ばれる糞尿の臭いがします。見つけた時も「何だか臭いなぁ、イノシシの糞でもあるのかなぁ」と訝(いぶか)しんでいて見つけました。

いつまでも梅雨が明けず、湿気が強いためフォレストアークの玄関先にもキノコが生えてきました。イヌセンボンタケです。不思議なことに次の日には跡形もなく消滅していました。

今年の梅雨明けと夏の到来はいつになるのでしょう。暑がりの私も夏が待ち遠しい気持ちになって7月が終わろうとしています。

-

キヨスミウツボの大きな群落

-

キヨスミウツボのアップ

-

遊歩道のど真ん中に咲いたキバナノショウキラン

-

キバナノショウキランのアップ

-

ツチアケビの花、高さ50~60㎝にもなります

-

ツチアケビのアップ

-

バイケイソウが咲き乱れ、辺りに濃厚な香りを放っています

-

バイケイソウのアップ、背中に花粉をつけたアブとそのアブを狙うクモ

-

沢山の実をつけたブナの落ち枝

-

農工大生が設置したセンサーカメラに映った掘り起しに忙しいイノシシ

-

奇妙な形をしたキノコ、サンコタケ(三鈷茸)

-

湿気が多いので「サルマタケ」のように発生したイヌセンボンタケ

■6月管理人日記

今年は梅雨入りが少し遅めでした。それでも、樹々は着実に例年通り花を咲かせていき、緑陰はどんどん深くなっています。

モリアオガエルが「フォレストアーク」に姿を見せた翌日には雨水桝の中で泡卵塊を産みました。メスが小柄なオスを背中におんぶして産卵するのですが、粘液を足で掻き混ぜて泡状にするらしいです。一度、その様子を見たいと思っていたところ、ついにその日が訪れました。メスの背中になんとオスが2匹負ぶさり、しきりに後ろ足で泡を掻き混ぜているシーンでした。ただ、その場所は「フォレストアーク」の周囲の側溝のグレーチング(鉄の格子)の下でしたので、まるで牢屋の中で産卵しているようにしか見えず、「栄え」ない写真となってしまいました。今年は「フォレストアーク」周囲で合計8個の卵塊を産卵しました。その卵塊から孵化したオタマジャクシが側溝や雨水枡の中で元気に泳いでいます。

ある日、森の中で灰色の羽根が散乱しているのに出会いました。鳥に詳しい方に聞くと、オオタカに襲われたキジバトの羽根だろうとのこと。仕留めたその場で羽根を嘴で毟り、巣にいるヒナの餌として運んだのだろうと想像されます。自然界の中で生き物が生き抜いていくため日々繰り返されている過酷な生存競争の1場面を垣間見たようで、とても感慨深いです。その日はもう一つドラマがありました。草叢をゴソゴソと音がするので目を遣るとずんぐりした茶色のヒナが3羽走っていき、それとは逆方向にウズラより大きなずんぐりした茶色の鳥が走っていきました。そして、反対方向からドドドっとホロ打ちの音が聞こえてきました。ヤマドリの親子と遭遇したのです。母鳥はヒナを守ろうと自分が別方向へ逃げて敵(人間)の注意を惹き、父鳥は威嚇と注意を惹くためにホロ打ちをしていたのです。ヒナを必死で守ろうとする両親の愛をまざまざと見せられました。

昨年はほとんど開花しなかったエゴノキが今年は無数の白い清楚な花を咲かせました。余りにも沢山の花を付けているので、少し大げさに言えばエゴノキ全体が白く見えるほどです。秋には沢山の実を付けるので、ヤマガラなどの小鳥たちがきっと大喜びすることでしょう。

梅雨空の下、今年度2回目の鳥獣生息調査が「日本野鳥の会南富士支部」の皆さんにより行われました。雨こそ降らなかったもののドンヨリとした天気で鳥の啼き声や姿は例年より少ない印象でした。

また、毎年植生調査をしていただいている東京農工大の吉川准教授の研究室の学生さん二人が卒論のテーマとして「まなびの森」での生態調査を決められ、今月下旬からその調査が始まりました。

「まなびの森」もまもなく夏を迎えようとしています。

-

蕾は濃い赤で、開花するとピンク色に サンショウバラ

-

モリアオガエルがフォレストアークにも姿を見せました

-

そして、雨水桝に大きな泡卵塊を産み付けていきました

-

側溝グレーチングで産卵中のモリアオガエル

-

孵化したモリアオガエルのオタマジャクシ

-

キジバトの羽根が散乱していました

-

無数の花をつけたエゴノキ

-

エゴノキの花、白い清楚な花

-

ランの仲間、黄緑色の花のクモキリソウ

-

今年度2回目の鳥獣生息調査

-

農工大生の卒論生態調査「ツル植物の巻き付きについて」

■5月管理人日記

サラサドウダンが鮮やかに開花しました。開花して数日経つと縁取りの紅色がクッキリしてきます。清楚な白い花を一株に一輪だけ咲かせるヤマシャクヤクは「美人薄命」の譬えどおり花の命が1~2日と短いです。

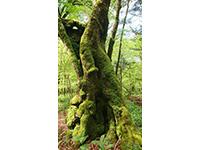

今年の5月は去年より雨が多く、その為雨上がりの木漏れ日やコケの美しさは格別です。

ゴマギやナナカマド(7回カマドにくべても燃え尽きないほど薪として長持ちする、と言うのが名前の由来)、ホオノキの白い花たちに交じって、ヤブウツギが紅色の花を沢山つけています。そのヤブウツギには蜜をもとめて沢山の蜂たちが寄ってきます。

シカやイノシシがヌタ場(動物が体に付いたダニなどの寄生虫や汚れを落とすためにドロ浴びをする場所)に使ったところが水溜まりとなった部分に差し出ている枝にモリアオガエルの泡卵塊を産みました。泡の中で卵が孵化してオタマジャクシが水溜りに落ちて成長していくと言う奇妙な生態をもつモリアオガエルですが、川がなく、水場がほとんど見つからない富士山で一体カエルはどうやって生活、繁殖しているのかと不思議でなりません。

例年、自然体験教室が開かれる時期になっていますが、今年はご多分に漏れずすべて延期となっています。その中、年に3回行われている踏圧調査の1回目がありました。

さて、来月はサンショウバラが咲くでしょう。どうぞ写真を楽しみにしていてください。

-

個人的に一押しの花、サラサドウダン

-

清楚なイメージで短命な花、ヤマシャクヤク

-

イタヤカエデの若葉、正に「蛙手:カエデ」です

-

カエデの仲間のチドリノキの木漏れ日

-

そのチドリノキの花

-

雨に打たれて一休みしているウスバシロチョウ

-

雨上りの苔むした「まなびの森の長老」シナノキ

-

葉っぱはゴマの香りを持つゴマギの花は甘い薫り

-

ナナカマドの花、同じ白い花でもこちらのにおいはイマイチです

-

葉っぱも大きいが花も大きいホオノキ

-

白い花が多いこの季節、紅色が美しいヤブウツギの花

-

モリアオガエルの泡卵塊、この中でオタマジャクシに孵ります

-

ホールアースによる踏圧調査のようす