私たちは取得したマイホームでどれくらいの期間、健康な生活が送れるのでしょうか。

わたしたちが住んでいる日本は、世界でも注目される、人生100年と言われる長寿国です。

長生きすることは、住宅取得の資金計画では、取得したマイホームで暮らす期間も長くなるということです。

今回のコラムはこのことを考えてみる材料として国が公表している「平均余命」・「平均寿命」と「健康寿命」の最新事情を検証してみます。

マイホームで健康な暮らしができる期間は

~日本人の「平均余命」・「平均寿命」・「健康寿命」からの考察~

公開日:2025.09.29

- 健康寿命

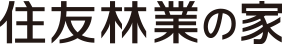

日本人の「平均余命」と「平均寿命」

「平均余命」とは、厚生労働省が毎年発表している「簡易生命表」の年齢別死亡率をもとに、各年齢の男性と女性が、何年生きられるかを算定した予想値です。

「平均寿命」とは、この年齢ごとの「平均余命」のうち、0歳の子供が何年生きるかの予想値です。

令和7年7月25日に厚生労働省から「令和6年簡易生命表」が公表されました。

この表によると、日本人の「平均寿命」は男性が81.09歳、女性が87.13歳でした。

「平均寿命」の男女差は女性の方が6.04年長くなります。

「平均寿命」とは、この年齢ごとの「平均余命」のうち、0歳の子供が何年生きるかの予想値です。

令和7年7月25日に厚生労働省から「令和6年簡易生命表」が公表されました。

この表によると、日本人の「平均寿命」は男性が81.09歳、女性が87.13歳でした。

「平均寿命」の男女差は女性の方が6.04年長くなります。

右の図表は男女別、主な年齢ごとの「平均余命」です。

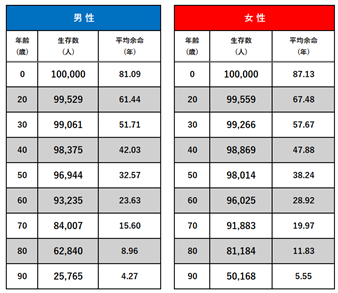

「健康寿命」とは

「健康寿命」とは、最近聞くことが増えた言葉で、健康上の問題がなく日常生活を普通に送れる状態で、0歳から何年健康でいられるかを把握するための統計値です。

厚生労働省の資料によると、健康寿命は「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」と定義されています。

厚生労働省が公表した「第4回健康日本21(第三次)推進委員会(令和6年12月)」では、日本人の「健康寿命」は、男性72.57歳、女性75.45歳です。

厚生労働省の資料によると、健康寿命は「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」と定義されています。

厚生労働省が公表した「第4回健康日本21(第三次)推進委員会(令和6年12月)」では、日本人の「健康寿命」は、男性72.57歳、女性75.45歳です。

「平均寿命」と「健康寿命」はどのくらい違う

平均寿命から健康寿命を引いた年数は、日常生活に制限のある「健康に不安がある期間」ということになります。

健康に不安がある期間はどのくらいなのでしょうか。

健康に不安がある期間はどのくらいなのでしょうか。

この期間は、60歳を起点にすると男性は11.06年です。女性は13.47年です。

まとめ

今回のテーマは、日本人の「平均余命」・「平均寿命」と「健康寿命」をマイホームで暮らせる期間という視点で紹介しました。

健康に不安がある期間を短縮することは、国が取り組んでいる「21世紀における国民健康づくり運動」でも目標の1つになっています。

健康に不安がある期間が短縮できれば、医療費・介護費など社会保障負担の軽減が期待でき、個人の生活の質(QOL)をよくすることになります。

長い人生は健康でいられることが一番、そのためにも、日々健康管理に気を付けることが大切です。

同時に、マイホーム取得後のお金の不安を取り除くことも、健康でいるために重要なことです。

特に住宅の取得は、将来の安心できる家計運営を熟慮したうえで、実行可能なプランを考える必要があります。

そのためには、実行後の長い期間の家計キャッシュフローがどのようになるかの青写真を描いてみることで将来の家計運営の形を考えてみることも大切です。

健康に不安がある期間を短縮することは、国が取り組んでいる「21世紀における国民健康づくり運動」でも目標の1つになっています。

健康に不安がある期間が短縮できれば、医療費・介護費など社会保障負担の軽減が期待でき、個人の生活の質(QOL)をよくすることになります。

長い人生は健康でいられることが一番、そのためにも、日々健康管理に気を付けることが大切です。

同時に、マイホーム取得後のお金の不安を取り除くことも、健康でいるために重要なことです。

特に住宅の取得は、将来の安心できる家計運営を熟慮したうえで、実行可能なプランを考える必要があります。

そのためには、実行後の長い期間の家計キャッシュフローがどのようになるかの青写真を描いてみることで将来の家計運営の形を考えてみることも大切です。